歯周病の進行を徹底解説|症状・原因から予防と治療法までわかりやすく解説

2025年6月26日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

歯ぐきからの出血や、口臭が気になることはありませんか。それは、歯周病が静かに進行しているサインかもしれません。

歯周病は自覚症状が少なく、気づかないうちに進行することが多いと考えられています。そのため、早期に発見することが非常に重要です。歯周病がどのように進行するのかを知ることで、将来の歯の健康を守れるかもしれません。

本記事では、歯周病の定義や進行の仕組み、主な原因、効果的な予防法などについて詳しく解説していきます。

歯周病とは

歯周病とは、歯の周りにある歯ぐきなどの組織が、プラーク(歯垢)に含まれる細菌によって炎症を起こし、徐々に破壊されていく病気です。細菌が産生する毒素が歯ぐきの炎症を引き起こし、放置すると歯を支えている骨が溶けていきます。

歯周病は、歯と歯ぐきの境目の小さい溝(歯周ポケット)にプラークが溜まることで始まります。プラーク中の細菌が炎症を引き起こすことで、歯周ポケットが深くなり、さらに炎症が進行していきます。

歯肉炎と歯周炎

歯周病は、大きく「歯肉炎」と「歯周炎」に分けられます。歯肉炎は歯ぐきのみに炎症がとどまっている状態で、適切な歯磨きや専門的なクリーニングで改善が期待できます。歯周炎は、炎症が歯ぐきの奥深くや骨にまで及んだ状態です。

歯周病が進行する主な原因

歯周病は初期段階では自覚症状が乏しいため、気づかないうちに進行してしまうことが多い疾患です。放置すると歯を支える骨が溶け、最終的には歯を失うリスクもあります。

ここでは、歯周病が進行する主な原因について詳しく確認していきましょう。

プラーク(歯垢)と歯石の影響

歯周病の最大の原因は、歯の表面に付着するプラーク(歯垢)です。プラークは細菌の塊で、これが歯肉溝に長期的に存在することで炎症を引き起こし、歯周ポケットが深くなります。

また、プラークが除去されずに時間が経つと、唾液中のミネラルと結びついて歯石となり、歯ブラシでは取り除けなくなります。歯石は細菌の温床となり、歯周病の進行を加速させるため、定期的な歯科医院でのクリーニングが重要です。

生活習慣や体質

歯周病の進行には、糖尿病などの全身疾患や、加齢、ホルモンバランスの変化といった体質的要因も影響します。また、間食の頻度や偏った食生活、不十分なセルフケアもリスクを高めます。

喫煙やストレス

喫煙は、歯ぐきの血流を悪化させ、免疫反応を低下させるため、歯周病の進行リスクを大きく高めます。また、ストレスも、唾液の分泌を減少させたり、免疫機能を低下させたりするため、歯周病の悪化に関与する可能性があるでしょう。禁煙やストレスマネジメントは、歯周病治療の一環として非常に重要です。

進行段階ごとの症状

歯周病は、進行度によって症状や治療法が大きく異なる疾患です。ここでは、歯周病の進行段階ごとの特徴的な症状や、セルフチェックの方法について詳しく解説します。

歯肉炎の症状

初期の歯周病は「歯肉炎」と呼ばれ、歯ぐきの赤みや腫れ、歯磨き時の出血が主なサインです。歯と歯ぐきの間にプラーク(細菌のかたまり)がたまることで、歯ぐきが炎症を起こします。

この段階では歯ぐきの中にある歯を支える骨へのダメージはなく、適切なブラッシングや歯科医院でのクリーニングで、健康な状態に戻る場合が多いとされています。

軽度歯周炎の症状

歯肉炎が進行すると、軽度の歯周炎となります。歯ぐきが下がったり、歯と歯ぐきの間に歯周ポケットが形成され始めます。歯周ポケットの深さが3〜4mm程度となることが目安です。歯槽骨の吸収が始まる場合があり、歯ぐきの腫れや出血が続くことが特徴です。

中等度歯周炎の症状

中等度歯周炎では、歯周ポケットが4〜6mmに深くなり、歯槽骨の吸収が進行します。歯が揺れてきたり、口臭が悪化したり、歯ぐきから膿が出たりすることもあります。細菌が全身に影響を及ぼすリスクも指摘されており、糖尿病や心疾患との関連も報告されています。

重度歯周炎の症状

重度歯周炎では歯周ポケットが6mm以上となり、歯槽骨の大部分が失われます。歯の著しい動揺や噛んだ時の痛み、歯の位置の変化がみられることもあります。

最悪の場合、歯を抜かなければならないこともあるでしょう。

歯周病が進行するリスク

歯周病が進行すると、口の中だけでなく全身の健康にもさまざまな影響を及ぼします。ここでは、歯周病が進行した場合に考えられるリスクや影響について詳しく確認していきましょう。

歯を失う

歯周病が進行すると、歯槽骨が徐々に溶けていき、最終的には歯が抜け落ちてしまう場合があります。歯を失うと噛む力が低下し、食事を適切に摂れなくなったり、顔貌の変化が生じたりすることもあります。

口臭や見た目への影響

歯周病が進行すると、歯ぐきからの出血や膿、歯のぐらつきなどが現れ、強い口臭や歯ぐきの腫れ、歯並びの変化といった見た目の問題も生じやすくなります。

口臭は、歯周ポケット内で増殖した細菌が産生する揮発性硫黄化合物が主な原因です。これらの症状はセルフケアだけでは改善しにくいでしょう。

全身健康に影響する

近年、歯周病と全身疾患との関連が注目されています。特に、糖尿病とは相互に悪影響を及ぼす関係があり、歯周病の炎症が血糖コントロールを難しくする場合があります。また、歯周病菌が血管内に入り込むことで、心疾患や脳梗塞のリスクが高まることも報告されています。

歯周病の進行を防ぐ方法

歯周病になった場合でも、進行を防ぐことは可能です。ここでは、歯周病の進行を防ぐために重要なセルフケアや生活習慣などについて解説していきます。

セルフケアを徹底する

歯周病の進行を防ぐためには、毎日のセルフケアが欠かせません。歯垢(プラーク)は歯周病の主な原因で、歯と歯ぐきの境目や歯と歯の間にたまりやすいです。歯垢をしっかりと除去すれば、炎症や歯周組織の破壊を抑制できるでしょう。

正しいブラッシング方法と補助用具の活用

歯ブラシは毛先が歯と歯ぐきの境目にきちんと当たるようにし、力を入れすぎず小刻みに動かしましょう。歯間ブラシやデンタルフロスは、歯と歯の間に残った歯垢を除去するのに役立ちます。

生活習慣の見直しと禁煙

食生活の乱れや睡眠不足、ストレスは免疫力の低下を招き、歯周病の進行リスクを高める場合があります。特に、喫煙は、歯ぐきの血流を悪化させ、歯周組織の修復を妨げることが知られています。禁煙に取り組めば、歯周病の進行を抑えられるでしょう。

定期的に歯科を受診する

どれだけ丁寧にセルフケアを行っていても、それだけでは取りきれない汚れがあります。そのため、歯科医院での専門的なクリーニング(PMTC)が欠かせません。

歯周病が進行した場合の治療法

ここでは、歯周病の進行度に応じた治療法について詳しく解説します。

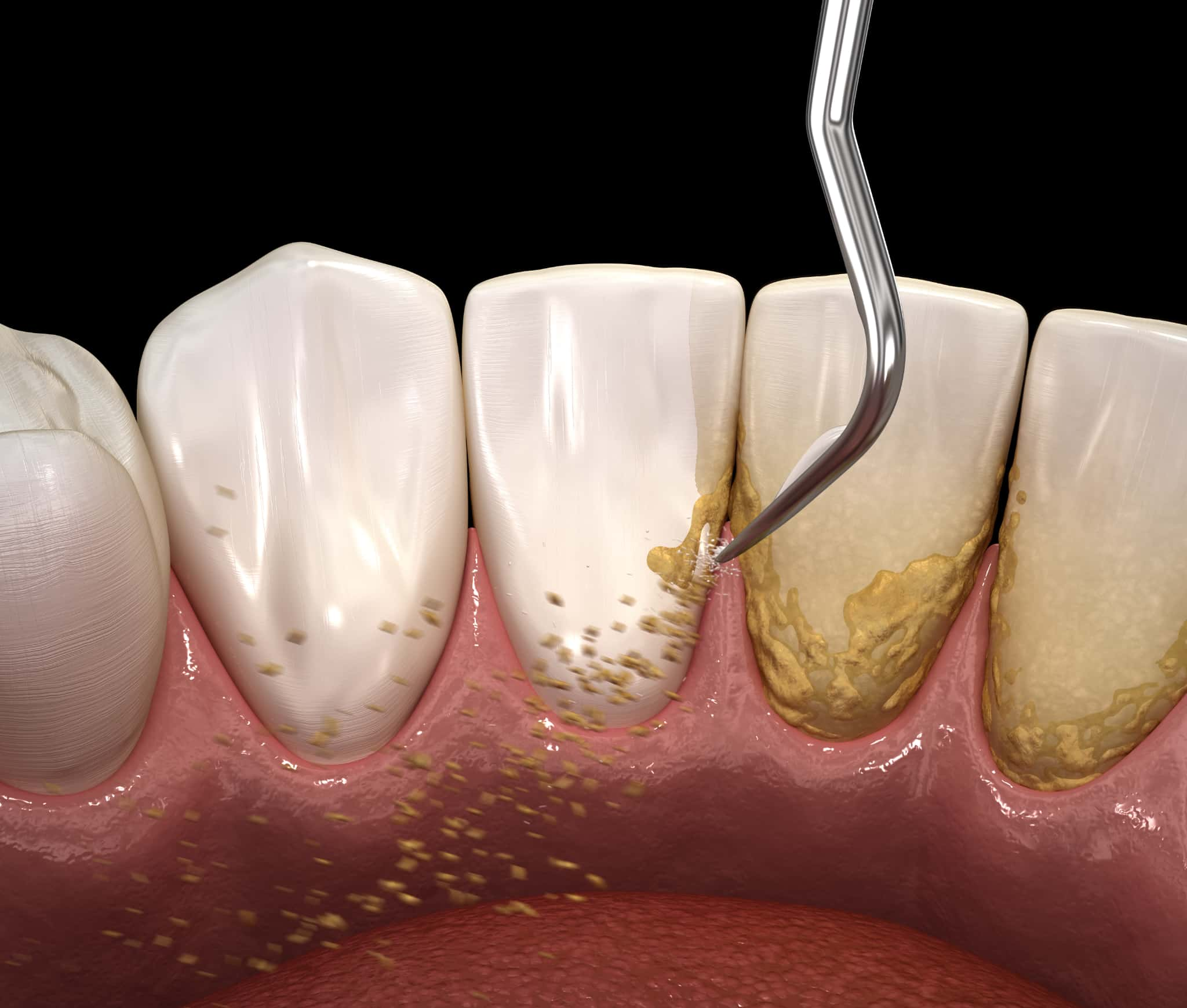

スケーリングやルートプレーニング

スケーリングは、歯の表面や歯周ポケット内に付着した歯垢や歯石を専用の器具で取り除く処置です。ルートプレーニングは、歯の根の表面を滑らかに整え、細菌の再付着を防ぐ治療です。

これらの処置は歯周病治療の基本であり、特に初期〜中等度の歯周病に実施されることが多いです。痛みが心配な場合は麻酔を使用できることもあるので、遠慮なく歯科医師や歯科衛生士に相談しましょう。

歯周外科治療や再生療法

歯周病が重度に進行し、スケーリングやルートプレーニングだけでは改善が見込めない場合、歯周外科治療が行われます。歯茎を切開して歯根を直接清掃するフラップ手術や、失われた歯周組織の再生を目指す再生療法が代表的です。

治療後に再発を防ぐためには

治療によって症状が改善しても、歯周病は再発しやすい病気です。そのため、治療後のケアや生活習慣の見直しが欠かせません。

ここでは、歯周病の進行を防ぐために治療後に気をつけるべきポイントを確認しましょう。

セルフケアと生活習慣の見直し

歯と歯ぐきの境目(歯周ポケット)を意識し、毛先を45度の角度であてて歯磨きをしましょう。デンタルフロスや歯間ブラシも使って、歯と歯の間のプラーク(歯垢)も丁寧に除去してください。

また、喫煙や過度の飲酒、ストレスは歯周病のリスク因子とされているため、生活習慣の見直しも重要です。バランスの良い食事を心がけ、よく噛んで食べることも歯茎の健康維持に役立つとされています。

定期メンテナンスを受ける

歯科医院での定期的なメンテナンスは、歯周病の再発を早期に発見し、進行を防ぐために不可欠です。専門的なクリーニングや検査を受けることで、ご自身では気づきにくい変化も把握できます。

歯周病の進行に関するよくある誤解と正しい知識

ここでは、歯周病の進行に関する代表的な誤解と、その背景にある正しい情報を解説します。

歯周病は年齢のせいだけではない

歯周病は「年を取れば誰でも進行する」と思われがちですが、実際には年齢だけが原因ではありません。歯周病は歯垢(プラーク)に含まれる細菌が歯ぐきに炎症を起こし、やがて歯を支える骨を溶かしていく病気です。生活習慣や口腔ケアの状態、喫煙、糖尿病などの全身疾患も進行リスクを高める要因となります。

痛みがなくても進行する理由

歯周病は初期から中等度の段階では痛みや自覚症状がほとんど現れません。これは、炎症が歯ぐきの深部や歯を支える骨で静かに進行するためです。

痛みが出るころには、すでに歯を支える組織が大きく失われている場合もあります。症状がないからといって安心せず、定期的な歯科検診で進行状況をチェックすることが重要です。

自己流ケアだけでは不十分な理由

自己流の歯磨きや市販のケア用品だけでは、歯周ポケット内の細菌や歯石を完全に除去することは困難です。

専門的なクリーニングや歯周ポケットの測定、必要に応じた保存治療(スケーリング・ルートプレーニング)、進行度によっては外科治療や補綴治療(インプラント等)など、段階に応じた治療が必要となります。

まとめ

歯周病は、歯ぐきの炎症から始まり、進行すると歯を支える骨が失われていく病気です。主な原因は歯垢や歯石の蓄積で、初期は自覚症状が少ないため気付きにくいことも特徴とされています。

歯周病を予防したり、再発を防いだりするためには、専門的な治療や生活習慣の見直しが必要とされます。気になる症状がある場合や予防について詳しく知りたい場合は、早めに歯科医師へ相談することが勧められます。

歯周病治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

MAIL相談

MAIL相談