虫歯の再発を防ぐには?原因・症状・治療とセルフケアのポイントを徹底解説

2025年8月30日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

「治療を終えたはずの歯がまた痛む」そんな経験に、がっかりしたり不安になったりしていませんか。「しっかり治したのに、なぜ?」と疑問に思う方も多いかもしれません。

実は、一度治療した歯は、詰め物と歯の隙間などから細菌が侵入し、再び虫歯になることがあります。この「虫歯の再発」を繰り返すと、歯はどんどん弱くなり、最終的には抜歯に至るケースも少なくありません。

この記事では、なぜ虫歯が再発するのか、その主な原因と見逃しやすい初期症状について詳しく解説します。ご自身でできる予防法や歯科医院での再治療についてもご紹介しますので、繰り返す虫歯を止めたい方はぜひ参考にしてください。

虫歯は再発する?

虫歯は一度治療を受けても、再び同じ場所やその周囲にできてしまうことがあります。これは「二次カリエス」と呼ばれ、詰め物や被せ物と歯とのわずかな隙間から細菌が入り込み、再び虫歯が進行していくケースです。

治療を終えた後でも、毎日の歯磨きやフロスによる丁寧なケアが不足していたり、定期的な歯科検診を受けていないと、再発のリスクは高まります。特に詰め物や被せ物は時間の経過とともに劣化するため、その隙間から細菌が侵入しやすくなることもあります。

再発した虫歯は初期のうちは自覚症状が少なく、気づかないうちに進行してしまうことが少なくありません。そのため、治療後も定期的に歯科医院でチェックを受け、早めに変化を発見することがとても大切です。

再発しやすいタイミングやケース

虫歯が再発しやすいタイミングとしては、治療直後のセルフケアが不十分な場合や、詰め物・被せ物が劣化してきたときが挙げられます。また、歯並びが悪い、唾液の分泌が少ない、間食が多い、糖分を多く摂取するなどの生活習慣も再発リスクを高めます。

特に、以前虫歯になった部位は注意が必要です。再発を防ぐには、日々の丁寧な歯磨きと、歯科医院での定期的なメンテナンスが大切です。

虫歯が再発する主な原因

虫歯が再発する主な原因について、具体的な要因や注意点をわかりやすく解説します。

詰め物や被せ物の劣化・隙間

虫歯治療後に詰め物や被せ物を装着しても、経年による劣化や歯と詰め物の間に微細な隙間が生じることがあります。

この隙間から細菌が侵入しやすくなり、内部で再び虫歯が進行するリスクが高まります。特に、強く噛む習慣や歯ぎしりがある方は、詰め物の摩耗や破損が起こりやすいため、定期的な歯科検診で状態を確認することが重要です。

治療後のセルフケア不足

治療が終わった後も、適切な歯磨きやフロスの使用を継続しなければ、再発のリスクが高まります。特に、治療した部分は清掃が行き届きにくい場合があり、磨き残しが虫歯菌の温床となります。日々のセルフケアに加え、歯科医院でのプロフェッショナルケアを受けることで、再発予防につながります。

歯の強度低下と体質的要因

虫歯治療で歯を削ると、どうしても歯の強度が低下します。また、唾液の分泌量や性質、歯質の強さなど、体質的な要因も再発に影響を与えます。唾液には虫歯を防ぐ働きがありますが、ストレスや薬の影響で分泌が減ると、虫歯が再発しやすくなります。

治療の不完全さや医療技術の差

治療時に虫歯の取り残しがあったり、詰め物や被せ物の適合が不十分であった場合、再発のリスクが高まります。

また、使用する材料や治療技術の違いも影響するため、信頼できる歯科医院で治療を受けることが大切です。

虫歯再発の症状と気づき方

虫歯の再発に気づくためには、どのような症状やサインが現れるのか、また再発しやすい部位について理解しておくことが大切です。

再発時に現れやすい症状

虫歯が再発した際には、冷たいものや甘いものを口にしたときにしみる感覚や、噛んだときの軽い痛みが生じることがあります。また、治療した歯の周囲に違和感や軽い圧痛を感じる場合も見受けられます。

これらの症状は、進行度や個人差によって現れ方が異なるため、少しでも異変を感じた場合は早めに歯科医院を受診することが望ましいとされています。

見逃しやすい初期サイン

虫歯再発の初期段階では、目立った痛みがない場合が多く、歯の表面がわずかに白く濁ったり、治療した詰め物や被せ物の縁にざらつきを感じることがあります。また、歯と詰め物の間に食べ物がよく詰まるようになった場合も、初期サインのひとつと考えられています。

これらの変化は自覚しにくいため、日頃から歯の状態を観察することが重要です。

虫歯再発によるリスクと放置の影響

虫歯が再発した場合に起こりうるリスクや、治療せずに放置した際の影響について解説します。

歯の寿命が縮まる理由

虫歯が再発すると、治療した部分の内部や詰め物と歯の間のわずかな隙間から細菌が入り込み、再び歯の組織を壊してしまうことがあります。

再治療を行う際には、虫歯を取り除くために歯をさらに削る必要があるため、治療のたびに歯の量は少しずつ失われていきます。その結果、歯そのものの強度が弱まり、長期的には歯を残すことが難しくなるリスクが高まります。

さらに、虫歯が神経にまで達してしまうと根管治療が必要となり、歯は内部から脆くなってしまいます。こうしたことが繰り返されることで、最終的には歯を保存できず、抜歯に至るケースも少なくありません。

このように、虫歯の再発は見た目や痛みだけの問題ではなく、歯の寿命そのものを大きく縮めてしまう要因となるのです。だからこそ、再発を防ぐための予防やメンテナンスがとても重要といえます。

再発を繰り返すとどうなるか

虫歯の再発を繰り返すと、治療を重ねるごとに歯の構造が脆弱になり、最終的には抜歯が必要になるケースもあります。さらに、虫歯が進行して炎症が広がると、周囲の歯や歯ぐき、顎の骨にも悪影響を及ぼすことがあります。痛みや腫れなどの症状が現れることも多く、日常生活に支障をきたす場合も少なくありません。

虫歯の再発を防ぐセルフケアと生活習慣

虫歯の再発を防ぐためには、日々のセルフケアや生活習慣を見直すことが重要です。

正しい歯磨きとケア方法

再発を防ぐ基本は、毎日の歯磨きを丁寧に行うことです。歯ブラシは毛先が広がっていない清潔なものを使いましょう。1か月に一度を目安に交換するのが理想です。歯と歯ぐきの境目、奥歯のかみ合わせの溝など汚れが残りやすい部分まで意識して磨くようにしましょう。

さらに、歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間は、デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、プラーク(歯垢)を効果的に取り除くことができます。特に就寝前の歯磨きは、寝ている間に唾液の分泌が減って細菌が増えやすくなるため、とても重要です。寝る前にしっかり口の中を清潔にしておくことで、虫歯の再発を防ぐ大きな力になります。

食生活で気をつけるポイント

食事内容や間食のとり方も虫歯再発に影響します。糖分を多く含む食品や飲料は控えめにし、摂取する場合は食後すぐに口をゆすぐなどの工夫をしましょう。だらだらと長時間にわたって飲食を続けると、口腔内が酸性に傾きやすくなるため、規則正しい食事を意識することが大切です。

また、よく噛んで食べることで唾液の分泌が促され、口腔内の自浄作用も高まります。

定期的に検診を受ける

セルフケアだけでは、どうしても取りきれない汚れがあります。そういった汚れを除去するためには、歯科医院でのクリーニングが効果的です。また、定期検診を受けていれば、初期の虫歯を発見してもらえます。

歯科医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルケアを受けることで、虫歯の再発リスクを低減できる可能性があります。自覚症状がなくても、定期的に検診を受けることで、早期発見・早期対応につながります。

歯科医院で行う虫歯再発の治療法

虫歯が再発した場合、歯科医院ではどのような治療が行われるのか、具体的な流れや選択肢について解説します。

再治療の流れと選択肢

虫歯が再発した際は、まずレントゲンや視診などで再発部位の状態を詳しく調べます。虫歯の進行度によって、古い詰め物や被せ物を外して虫歯部分を除去し、新たに詰め物や被せ物を作製する治療が一般的です。

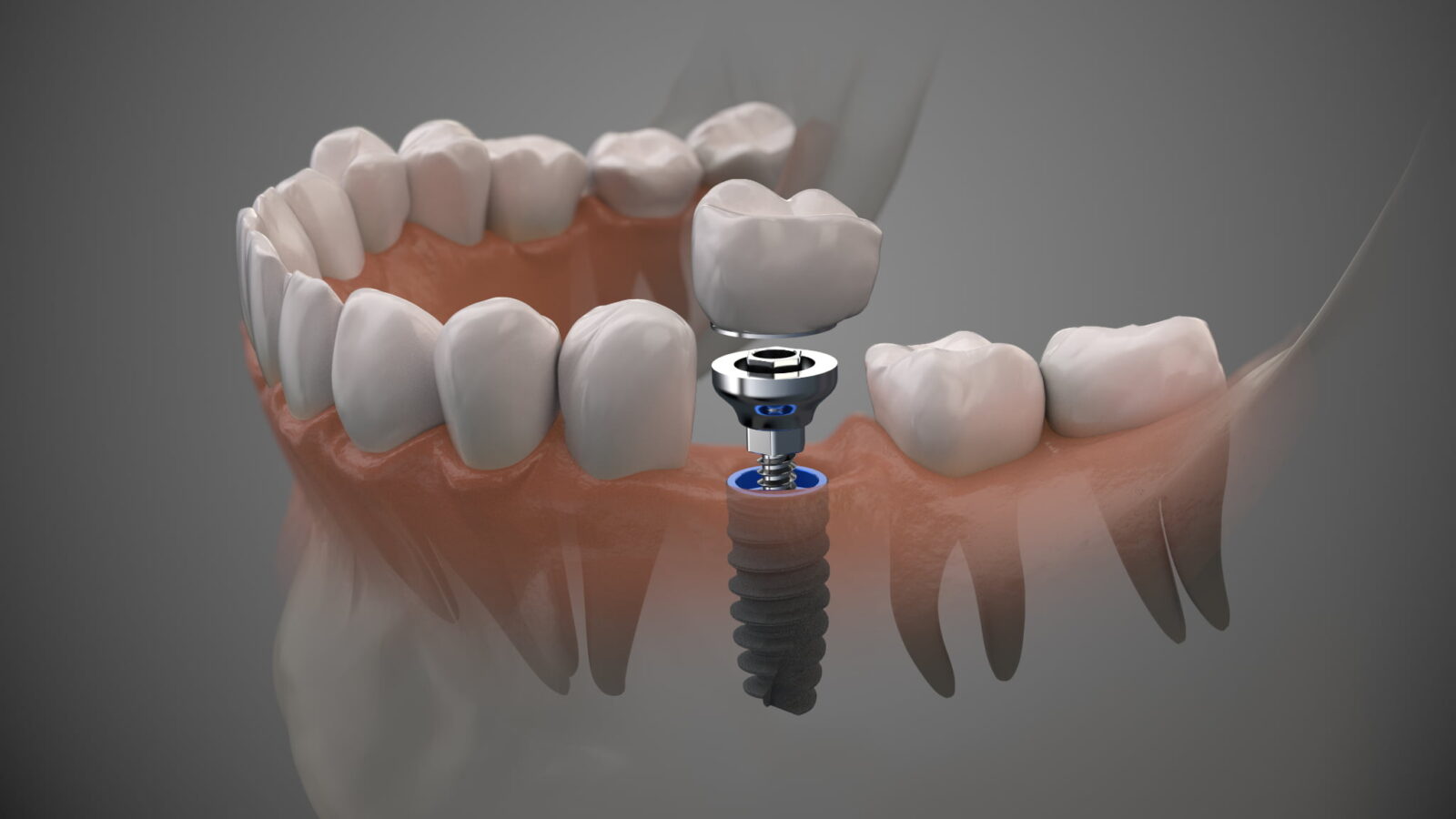

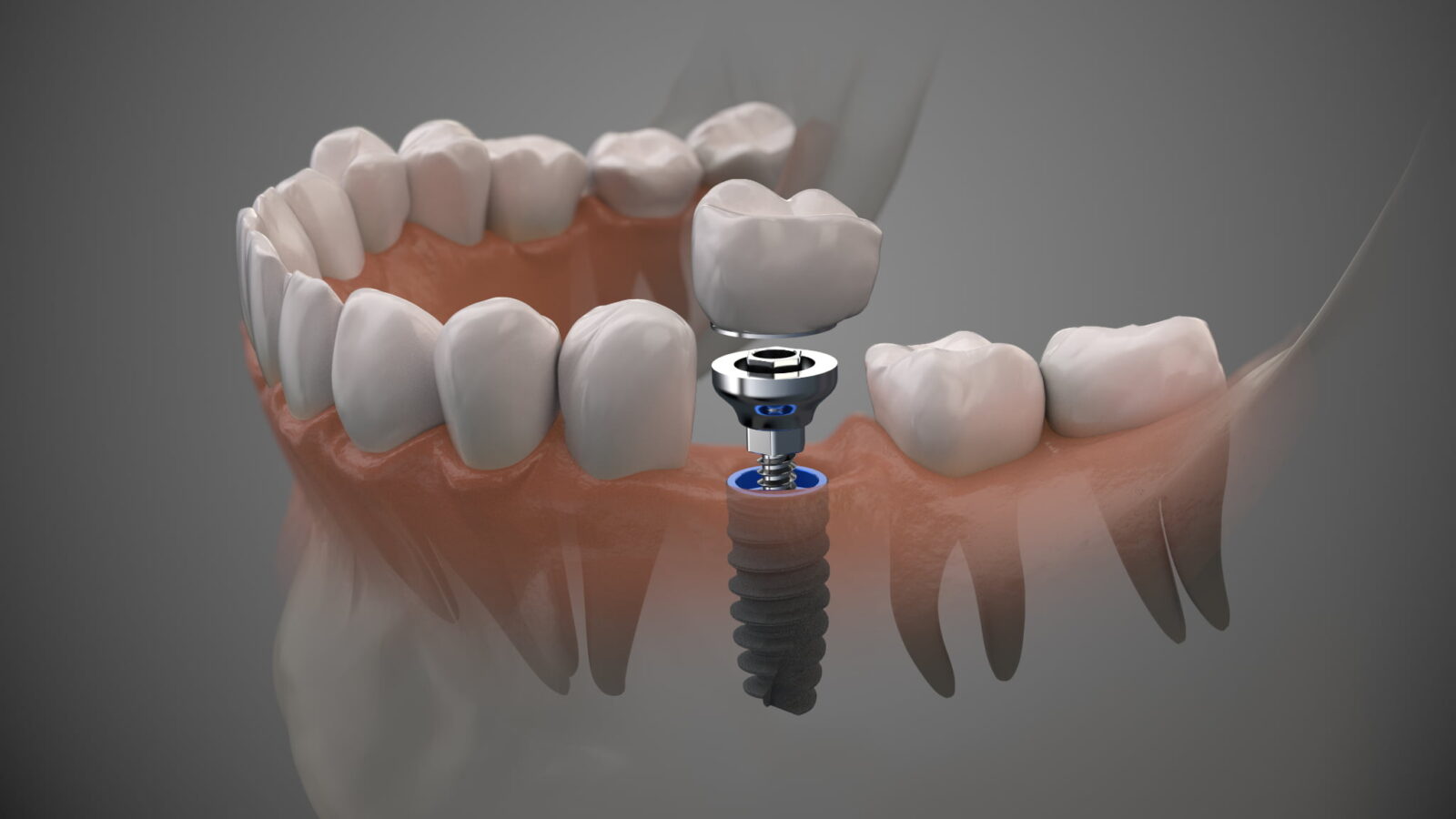

場合によっては神経の治療(根管治療)が必要になることもあります。再発の程度や歯の残存状態に応じて、抜歯やインプラントなどの選択肢が検討されることもあります。

詰め物・被せ物の種類と特徴

再発した虫歯の治療では、詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)の種類が複数あります。保険適用の銀歯やレジン(プラスチック)に加え、見た目や耐久性を重視したセラミックやジルコニアなどの自費診療素材も選択可能です。

それぞれの素材には、見た目の自然さや耐久性、費用などに違いがあるため、患者様の希望や歯の状態に合わせて選択されます。

治療費や期間の目安

治療費は保険診療か自費診療か、使用する素材によって大きく異なります。保険適用の場合は数千円から1万円程度、自費診療では数万円から十万円を超える場合もあります。治療期間は、詰め物や被せ物の作製・装着を含めて、通常1〜2週間程度ですが、根管治療や複雑なケースでは数ヶ月かかることもあります。

まとめ

虫歯は治療後も再発することがあり、再発の主な原因には不十分な歯磨きや詰め物の隙間、生活習慣の乱れなどが挙げられます。再発した虫歯は初期には自覚しにくい場合もありますが、進行すると痛みやしみる感覚が現れることがあります。

放置すると歯の健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、日々の丁寧なセルフケアや規則正しい生活習慣が重要とされています。

虫歯治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

インプラント周囲炎の症状・原因・治療法|再発防止のために知っておきたいポイント

2025年8月28日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

インプラント治療を受けた後、「歯ぐきが腫れている気がする」「歯磨きで血が出ることがある」といった症状に不安を感じていませんか。

そのサインは、インプラントの歯周病ともいわれる「インプラント周囲炎」かもしれません。この病気は自覚症状が少ないまま進行し、放置すると最悪の場合インプラントが抜け落ちてしまうこともあるため、早期の対策が不可欠です。

この記事では、インプラント周囲炎の原因や症状、セルフチェックの方法について詳しく解説します。予防のための日常ケアや治療法もご紹介しますので、大切なインプラントを長く使いたい方はぜひ参考にしてください。

インプラント周囲炎とは

インプラント周囲炎は、歯科インプラントの周囲に炎症が生じる病気で、インプラントを支える骨が徐々に失われていくのが特徴です。

主にプラーク(歯垢)の蓄積が原因となり、歯ぐきの腫れや出血、さらにはインプラントの動揺などの症状が現れることがあります。

進行するとインプラントの脱落につながる可能性もあるため、早期発見と治療が重要とされています。

歯周病との違い

歯周病は天然歯を支える歯ぐきや骨に炎症が起こる疾患ですが、インプラント周囲炎は人工歯根であるインプラントの周囲に限定して発生します。

両者とも炎症や骨吸収が見られますが、インプラントには天然歯のような歯根膜が存在しないため、進行が早い傾向があるとされています。

また、インプラント周囲炎は自覚症状が乏しい場合も多く、定期的なメンテナンスが特に重要です。

インプラント周囲粘膜炎との違い

インプラント周囲粘膜炎は、インプラントの周囲の歯ぐき(粘膜)に限定して炎症が起きている状態であり、骨の吸収は認められません。

適切なケアや治療によって改善が期待できますが、放置するとインプラント周囲炎へ進行するリスクがあります。したがって、早めの対応が大切です。

インプラント周囲炎の主な原因

インプラント周囲炎がなぜ起こるのか、その主な原因について詳しく解説します。

プラークや細菌感染による影響

インプラント周囲炎の最も大きな要因のひとつが、歯やインプラント周囲に付着するプラーク(歯垢)です。

プラークには多くの細菌が含まれており、これがインプラント周囲の歯ぐきや骨に炎症を引き起こします。細菌感染が進行すると、インプラントを支える骨が徐々に吸収されることがあるため、日々のプラークコントロールが重要とされています。

セルフケア不足や清掃不良

インプラントは天然歯と構造が異なるため、歯と歯ぐきの境目に汚れがたまりやすい特徴があります。

適切なブラッシングや歯間清掃が不十分だと、プラークが蓄積しやすくなり、炎症を引き起こすリスクが高まります。

喫煙・糖尿病など生活習慣や全身疾患の関与

喫煙や糖尿病などの生活習慣や全身疾患も、インプラント周囲炎の発症リスクを高める要因とされています。喫煙は血流を悪化させ、歯ぐきの治癒力を低下させることが知られています。

糖尿病は免疫力の低下や感染への抵抗力の低下を招くため、インプラント周囲の炎症が進行しやすくなります。

歯ぎしり・食いしばりの影響

歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合、インプラントに過度な力がかかり、周囲の組織にダメージを与えることがあります。

これによりインプラント周囲炎が進行しやすくなるため、必要に応じてマウスピースの使用などが検討されます。

他の歯の歯周病との関連

インプラントの周囲だけでなく、他の天然歯に歯周病がある場合、その細菌がインプラント周囲に広がることがあります。お口全体の健康管理が、インプラント周囲炎の予防にもつながります。

インプラント周囲炎の症状と進行のサイン

ここでは、インプラント周囲炎の症状や進行のサインについて詳しく解説します。

初期症状と自覚しやすい変化

インプラント周囲炎の初期段階では、歯ぐきの腫れや赤み、軽い出血がみられることがあります。特にブラッシング時や食事中に歯ぐきから出血する場合は注意が必要です。

また、違和感や軽い痛みを感じることもありますが、初期のうちは自覚症状が乏しいことも多く、見逃しやすい点が特徴です。

進行した場合の症状

炎症が進行すると、歯ぐきの腫れや出血が強くなり、インプラント周囲の歯ぐきが下がる、膿が出る、口臭が強くなるといった症状が現れることがあります。

さらに、インプラントがぐらつくなどの異常を感じる場合もあり、日常生活に支障をきたすことも考えられます。

インプラント周囲炎の進行度分類

インプラント周囲炎は、炎症の広がりや骨の吸収の程度によって軽度・中等度・重度に分類されます。

軽度では歯ぐきの炎症が中心ですが、中等度以上ではインプラントを支える骨の吸収が進み、重度になるとインプラントの脱落リスクが高まります。

放置した場合のリスク

インプラント周囲炎を放置すると、炎症がさらに拡大し、インプラントを支える骨が大きく失われる可能性があります。

その結果、インプラントが抜け落ちることもあり、治療が複雑化することが懸念されます。

インプラント周囲炎のセルフチェック方法

インプラント周囲炎は早期発見と適切な対応が重要であり、ここではご自身でできるセルフチェック方法と歯科医院で受けられる検査内容について解説します。

自宅でできるチェックポイント

ご自宅でインプラント周囲炎の兆候を確認する際は、まずインプラント周囲の歯ぐきに腫れや赤みがないか、また出血や膿が出ていないかを鏡で観察しましょう。

歯磨きや糸ようじを使った際に出血が見られる場合や、インプラント部位に違和感や痛みが続く場合も注意が必要です。

また、口臭が強くなる、歯ぐきが下がってインプラントの金属部分が見えてきたと感じる場合も、周囲炎のサインである可能性があります。

歯科医院で受ける検査内容

歯科医院では、インプラント周囲の歯ぐきの状態を視診し、プローブという器具で歯周ポケットの深さを測定します。

加えて、レントゲンやCTによる検査で骨の吸収やインプラント周囲の状態を確認します。必要に応じて、出血や膿の有無、動揺度のチェックも行われます。

これらの検査結果をもとに、インプラント周囲炎の有無や進行度を判断し、適切な治療方針が提案されます。

インプラント周囲炎の予防と日常ケア

インプラント周囲炎を予防し、健康な口腔環境を維持するためには、日常のケアや生活習慣の見直しが重要です。

正しい歯磨きとケア方法

インプラントを長持ちさせるためには、天然歯と同様に丁寧な歯磨きが欠かせません。

インプラント周囲は歯垢がたまりやすいため、やわらかめの歯ブラシを使い、歯とインプラントの境目や歯肉との隙間を意識して磨きましょう。

力を入れすぎず、優しく小刻みに動かすことがポイントです。

デンタルフロス・歯間ブラシの活用法

歯ブラシだけでは落としきれない汚れを除去するために、デンタルフロスや歯間ブラシの併用が推奨されます。

インプラント周囲の隙間に合ったサイズの歯間ブラシを選び、無理なくやさしく通すことで、歯垢や食べかすを効果的に取り除くことができます。

生活習慣の見直しポイント

喫煙や過度な飲酒はインプラント周囲炎のリスクを高めることが知られています。

また、バランスの取れた食事や十分な睡眠も、免疫力維持に役立ちます。日々の生活習慣を見直し、口腔だけでなく全身の健康にも気を配ることが大切です。

定期的な歯科メンテナンスの重要性

自宅でのケアだけでは管理が難しい部分もあるため、歯科医院での定期的なメンテナンスが推奨されます。

専門的なクリーニングやチェックを受けることで、早期発見・早期対応が可能となり、インプラント周囲炎の予防につながります。

インプラント周囲炎の治療方法

インプラント周囲炎の治療方法について、具体的な治療内容や注意点、治療期間や費用の目安まで詳しく解説します。

非外科的治療(クリーニング・薬剤)

インプラント周囲炎の初期段階では、専用の器具を用いたクリーニングや、抗菌薬の塗布・投与などの非外科的治療が行われます。歯科衛生士や歯科医師がインプラント周囲のプラークや歯石を丁寧に除去し、感染の拡大を防ぐことが重要です。

また、必要に応じて抗生物質や消毒薬を使用することもありますが、自己判断で薬を使用することは避け、必ず歯科医師の指示に従いましょう。

外科的治療(フラップ手術・再生療法)

非外科的治療で十分な改善が見られない場合や炎症が進行している場合には、外科的治療が選択されます。

フラップ手術では、歯肉を切開してインプラント周囲の感染組織や歯石を直接除去します。さらに、骨の再生を図る再生療法が適応されることもあり、患者様の状態に応じて治療法が選択されます。

治療期間と費用の目安

インプラント周囲炎の治療期間は、症状の進行度や治療法によって異なりますが、非外科的治療のみの場合は数週間から1カ月程度が目安です。

外科的治療を行う場合は、治療後の経過観察も含めて数カ月かかることがあります。費用についても治療法や医院によって幅がありますので、事前に歯科医師に相談することが大切です。

治療中・治療後の注意点

治療中や治療後は、毎日の丁寧なセルフケアと定期的な歯科医院でのメンテナンスが不可欠です。喫煙や糖尿病などのリスク因子をお持ちの場合は、生活習慣の見直しも重要です。

再発予防のためにも、自己判断で治療を中断せず、歯科医師の指示を守るよう心がけましょう。

まとめ

インプラント周囲炎は、インプラントの周囲に炎症が起こる疾患で、歯ぐきの腫れや出血、痛みなどが見られることがあります。

主な原因としては、歯垢や歯石の蓄積、不十分な口腔ケア、喫煙などが挙げられています。進行するとインプラントの脱落につながる場合もあるため、早期発見と対応が重要と考えられています。

セルフチェックや定期的な歯科受診、適切なブラッシングやケアが予防に役立つとされ、症状が現れた場合は専門的な治療が必要になることもあります。再発防止のためにも、日常的なケアと専門家の指導を受けることが推奨されています。

インプラント治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

噛み合わせが悪い原因・症状・治療法を徹底解説|セルフチェックと対策も紹介

2025年8月16日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

自分の噛み合わせが悪いと感じるものの、具体的にどんな状態なのか、放置してよいのかわからず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

実は、噛み合わせの乱れは見た目の問題だけでなく、頭痛や肩こりといった全身の不調につながることもあります。気づかないうちに歯や顎に負担をかけ、将来的な健康リスクを高めてしまう可能性もあるため、早めに正しい知識を知ることが大切です。

この記事では、噛み合わせが悪くなる原因や体に現れる症状、自分でできるチェック方法、主な治療法を解説します。治療にかかる費用や予防法もご紹介するので、噛み合わせの悩みを解消したい方はぜひ参考にしてください。

噛み合わせが悪いとはどういう状態か

噛み合わせが悪い状態とは、上下の歯が正しく接触せず、食事や会話の際に歯や顎に負担がかかる状態を指します。

例えば、上下の前歯がしっかり噛み合わず隙間ができる「開咬」、下の歯が上の歯より前に出る「反対咬合(受け口)」、奥歯だけが当たり前歯が噛み合わない「過蓋咬合」など、さまざまなタイプがあります。

噛み合わせの乱れが長期間続くと、歯や歯ぐき、顎関節に悪影響を及ぼす可能性があります。

正常な噛み合わせ

正常な噛み合わせでは、上下の歯がバランスよく接触し、食事や会話の際に顎や歯に過度な負担がかかりません。上の前歯が下の前歯をわずかに覆い、奥歯も均等に噛み合うことで、咀嚼や発音がスムーズに行えます。

一方、噛み合わせが悪い場合は、歯並びや顎の位置にズレが生じ、歯や顎への負担が増加します。その結果、歯のすり減りや顎関節症、さらには口腔内の清掃がしにくくなることで虫歯や歯周病のリスクが高まることもあります。

噛み合わせが悪くなる主な原因

ここでは、噛み合わせが悪くなる主な原因を3つ解説します。

遺伝や骨格による要因

顎の大きさや形、歯の並び方は遺伝による影響を受けやすく、家族に同じような傾向が見られることもあります。また、上顎と下顎のバランスが崩れている場合や、歯の本数や大きさに違いがあると、自然と噛み合わせがずれてしまうことがあります。

生活習慣や癖による影響

日常生活の中で無意識に行っている癖や習慣も、噛み合わせに影響を及ぼすことがあります。例えば、指しゃぶりや爪を噛む癖、頬杖をつく、片側だけで噛むといった行動は、長期間続くと顎や歯の位置に変化をもたらす可能性があります。

また、口呼吸や舌の位置が正しくない場合も、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼすことが知られています。

歯の欠損や治療後のトラブル

虫歯や歯周病などで歯を失った場合や、詰め物・被せ物などの治療後に噛み合わせが合わなくなるケースもあります。歯が抜けたまま放置すると、周囲の歯が動いてしまい、全体のバランスが崩れることがあります。

また、治療による補綴物が適切でない場合にも、噛み合わせの不調和が生じることがあるため、定期的な歯科受診が重要です。

噛み合わせが悪い場合に現れる症状

噛み合わせが悪い場合、口の中だけでなく全身にもさまざまな症状が現れることがありますので、主な症状について詳しく解説します。

口腔内の症状(虫歯・歯周病・顎関節症など)

噛み合わせが悪いと、特定の歯に過度な力がかかりやすくなります。その結果、歯のすり減りや欠け、虫歯や歯周病のリスクが高まることがあります。

また、顎関節に負担がかかることで、口を開け閉めする際に痛みや違和感、カクカクとした音が生じる顎関節症を引き起こすこともあります。これらの症状は日常生活に支障をきたす場合もあるため、注意が必要です。

全身への影響(頭痛・肩こり・消化不良など)

噛み合わせの乱れは、顎や顔周辺の筋肉に余計な緊張をもたらすことがあり、それが頭痛や肩こりの原因となることがあります。

また、食べ物を十分に噛み砕けないことで消化不良や胃腸への負担が生じる場合も報告されています。

これらの症状は一見、口腔内とは無関係に思えるかもしれませんが、噛み合わせと関連していることがあります。

顔の歪みや発音・滑舌の問題

噛み合わせが悪いと、顔の筋肉のバランスが崩れ、左右非対称な表情や顔の歪みが目立つことがあります。

また、歯並びや噛み合わせの影響で発音が不明瞭になったり、滑舌が悪くなることもあります。

これらの変化は見た目やコミュニケーションにも影響を及ぼすため、気になる場合は歯科医師への相談が勧められます。

噛み合わせが悪いことによるリスクと放置の影響

噛み合わせが悪い場合に生じるリスクや、放置した場合の影響について詳しく解説します。

症状の進行と将来的な健康リスク

噛み合わせが悪い状態をそのままにしておくと、歯や顎の骨に負担がかかりやすくなります。歯のすり減りや歯周病、顎関節症といったトラブルが進行する可能性もあるでしょう。

また、噛む力のバランスが崩れるため、特定の歯に過度な力がかかります。歯の破折や脱落のリスクも高まる可能性があります。

さらに、噛み合わせの不調和が長期間続くと、全身の健康にも影響を及ぼす場合があります。肩こりや頭痛、姿勢の悪化などに繋がる方は少なくありません。

日常生活や精神面への影響

噛み合わせの悪さは、食事のしづらさや発音のしにくさにつながることもあります。食事の楽しみが減少したり、会話に自信を持てなくなったりすることも考えられるでしょう。

長期間にわたり不快な症状が続くと、ストレスや不安が強まることもあるため、早めの相談や適切な対応が大切です。

噛み合わせが悪いか自分でチェックする方法

噛み合わせが悪いかどうかを自宅で簡単にチェックする方法や、セルフチェック時の注意点、受診の目安について解説します。

自宅でできる簡単なセルフチェック方法

まず鏡の前で上下の歯を軽く噛み合わせてみましょう。このとき、前歯や奥歯がきちんと接触しているか、左右どちらかにずれていないかを観察します。

また、口を閉じたときにどちらか一方の歯だけが強く当たる、あるいは歯がうまく噛み合わず隙間ができる場合も噛み合わせの乱れが疑われます。

さらに、食事中に片側だけで噛む癖がある、顎がカクカク鳴る、口を大きく開けにくいといった症状もセルフチェックの参考になります。

チェック時の注意点と受診の目安

セルフチェックはあくまで目安であり、噛み合わせの状態は個人差が大きいため自己判断には限界があります。痛みや違和感が続く場合、または食事や会話に支障がある場合は、早めに歯科医院で専門的な診断を受けることが大切です。

特に顎の痛みや頭痛、肩こりなど全身症状が現れる場合は、噛み合わせ以外の原因も考えられるため、無理に自己判断せず専門家に相談しましょう。

噛み合わせを悪化させないためのセルフケアと予防法

噛み合わせが悪化しないようにするためには、日常生活でのセルフケアや予防法を知り、実践することが大切です。

日常生活で気をつけるポイント

噛み合わせを守るためには、まず日常のちょっとした行動に注意を払うことが重要です。例えば、食事の際は片側だけで噛むのではなく、両側をバランスよく使うよう意識しましょう。

また、硬すぎる食べ物を頻繁に食べると歯や顎に負担がかかることがあるため、食材の硬さにも注意が必要です。

さらに、頬杖をつく、うつぶせ寝をするなど、顎に偏った力がかかる姿勢を避けることも噛み合わせの悪化予防につながります。

歯磨きも丁寧に行い、虫歯や歯周病を防ぐことで、噛み合わせのトラブルを未然に防ぐことができます。

悪い癖や習慣の見直し

無意識のうちに行っている癖や習慣も、噛み合わせに影響を及ぼすことがあります。例えば、歯ぎしりや食いしばりは、歯や顎に大きな負担をかけるため、できるだけ意識してやめるよう心がけましょう。

ストレスが原因となることも多いため、リラックスできる時間を作ることも大切です。

また、爪を噛む、ペンを噛むなどの癖も、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす可能性があるため、意識的に控えるようにしましょう。

これらの習慣を見直すことで、噛み合わせの悪化を予防しやすくなります。

噛み合わせが悪い場合の主な治療法

噛み合わせが悪い場合に考えられる主な治療法について、それぞれの特徴や適応例をわかりやすく解説します。

矯正治療の種類と特徴

矯正治療は、歯並びや噛み合わせを改善するために行われる治療法で、ワイヤーとブラケットを使用した一般的な矯正装置のほか、目立ちにくいマウスピース型矯正装置など複数の方法があります。

これらの治療は、患者様の年齢や歯並びの状態、ライフスタイルに合わせて選択されます。矯正治療は比較的長期間を要することが多いですが、歯や顎の成長を利用して根本的な改善を目指す点が特徴です。

治療計画は専門の歯科医師による精密な診断に基づき立案されます。

補綴治療(被せ物・ブリッジ・インプラント)

補綴治療は、歯の欠損や形態異常が原因で噛み合わせが悪い場合に選択されることが多い方法です。被せ物(クラウン)やブリッジ、インプラントを用いて、噛み合わせのバランスを整えます。

これらの治療は、歯の機能回復と審美性の向上を目的としていますが、患者様の口腔内の状態や全身の健康状態によって適応が異なります。

治療前には十分なカウンセリングと検査が必要です。

外科的治療が必要なケース

重度の顎のズレや骨格的な問題が原因で噛み合わせが悪い場合には、外科的治療が検討されることがあります。たとえば顎変形症などでは、歯科矯正と外科手術を組み合わせて治療を行うケースもあります。

外科的治療は身体への負担が大きいため、慎重な診断と多職種による連携が重要です。

噛み合わせ治療に関する費用や期間の目安

噛み合わせ治療にかかる費用や治療期間について、主な治療法ごとに具体的な目安を解説します。

治療ごとの費用相場

噛み合わせの治療費は、選択する治療法や症状の程度によって幅があります。

例えば、マウスピースによる治療の場合、保険適用外となることが多く、数万円から十数万円が目安です。矯正治療では、部分矯正であれば数十万円、全体矯正では80万円から120万円程度が一般的な相場です。

被せ物や詰め物で調整する場合、1本あたり数万円から十数万円かかることがあります。

なお、初診料や検査料、調整料などが別途必要となる場合も多いため、事前に医療機関で詳細な見積もりを確認することが大切です。

治療期間と通院回数の目安

治療期間は治療法や症状の重さによって異なります。マウスピース治療は比較的短期間で、数週間から数か月程度で終了するケースが多いですが、矯正治療の場合は1年から2年以上かかることもあります。

通院回数はマウスピース治療で月1回程度、矯正治療では月1〜2回のペースで通うことが一般的です。被せ物や詰め物による調整は、数回の通院で完了することもありますが、症状によっては追加の治療が必要となる場合もあります。

治療後に気をつけたいことと再発予防のポイント

噛み合わせの治療後は、再発を防ぎ健康な口腔環境を維持するために、日々のセルフケアや定期的な歯科受診が重要です。

治療後のセルフケア

治療後は、正しい歯磨きやデンタルフロスの使用など、基本的な口腔ケアを丁寧に行うことが大切です。特に、力を入れすぎずに歯を磨くことで歯や歯茎への負担を減らし、歯並びや噛み合わせに悪影響を与えないよう注意しましょう。

また、頬杖やうつ伏せ寝、片側だけで噛む癖など、噛み合わせに影響を及ぼす生活習慣を見直すことも再発予防につながります。

食事の際は、左右均等に噛むことを意識し、硬いものを無理に噛まないよう心がけることが望ましいです。

定期的な歯科受診の重要性

治療後も定期的に歯科医院を受診することで、噛み合わせの状態を専門家にチェックしてもらうことができます。自覚症状がなくても、早期に異常を発見できる場合があり、必要に応じて適切な処置やアドバイスを受けることが可能です。

また、歯科医師によるクリーニングや咬合調整は、噛み合わせのバランス維持やトラブルの予防に役立ちます。定期受診の頻度は個人差がありますが、担当の歯科医師と相談しながら決めると安心です。

まとめ

噛み合わせが悪い状態は、歯や顎の位置がずれて上下の歯がうまくかみ合わないことを指し、遺伝や生活習慣、歯並びの変化などが原因とされています。

この状態が続くと、顎や歯の痛み、頭痛、肩こりなど様々な症状が現れる場合があります。セルフチェックや日常の予防ケアが重要とされ、治療法には矯正やマウスピース、場合によっては外科的処置も含まれます。

治療には費用や期間がかかることもあり、再発防止のための生活習慣の見直しが推奨されています。

噛み合わせ治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

インプラント治療中の歯がない期間とは?期間の目安と快適に過ごすための対策を解説

2025年8月9日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

インプラント治療を検討しているものの、「治療中に歯がない期間ができてしまうのではないか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。歯がない期間が長引くと、見た目や食事、発音など日常生活への影響が心配になるものです。

しかし、治療の安全性や成功率を高めるためには、一定期間歯がない状態を保つことが必要な場合もあります。

この記事では、そもそもインプラント治療とはどのようなものか、なぜ歯がない期間が生じるのか、その理由や背景について詳しく解説します。インプラント治療を検討中の方や、治療中の生活に不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

インプラント治療中に歯がない期間が生じる理由

インプラント治療は、歯を失った部分の顎の骨に人工歯根(インプラント体)を埋め込み、その上に人工の歯を装着する方法です。インプラント体を骨に埋入した後は、骨としっかり結合するまで一定期間待つ必要があります。

結合を待たずに無理に人工歯を装着すると、インプラントの安定性が損なわれる可能性があるため、人工歯を装着せずに経過を観察するのです。また、抜歯後すぐにインプラントを入れない場合や、骨の再生が必要な場合も歯がない期間が生じます。

患者様の状態によっては仮歯を使用することもありますが、すべてのケースで可能とは限らないため、担当医と十分に相談することが大切です。

インプラント治療で歯がない期間の目安とスケジュール

インプラント治療を検討されている方が特に気になる歯がない期間について、その目安や治療スケジュールの違いを詳しく解説します。

歯がない期間はどれくらい続くのか

インプラント治療では、歯を抜いてから人工歯を装着するまでの間に「歯がない期間」が生じることがあります。

この期間は患者さんの口腔内の状態や治療方法によって異なりますが、一般的には抜歯後からインプラント埋入まで数週間から数ヶ月、さらにインプラント埋入後も骨と結合するまで2〜6ヶ月程度かかることが多いです。

治療内容や個々の治癒経過によって前後するため、事前に担当医と十分な相談が重要です。

前歯と奥歯で異なる期間の違い

前歯と奥歯では、審美性や咬合力の違いから治療スケジュールに差が出る場合があります。特に前歯は見た目への配慮から、仮歯を早期に装着することも検討されます。

一方、奥歯は咬む力が強くかかるため、骨との結合期間を長めに設定することがあります。それぞれの部位に応じた適切な治療計画が立てられます。

抜歯即時インプラントと通常インプラントの比較

抜歯即時インプラントは、歯を抜いた直後にインプラントを埋入する方法で、歯がない期間を短縮できる可能性があります。

ただし、適応には骨や歯肉の状態など条件があり、すべての症例で選択できるわけではありません。

通常インプラントは抜歯後に治癒期間を設けてから埋入するため、歯がない期間がやや長くなる傾向がありますが、より確実な治療が期待されます。

インプラント治療で歯がない期間中の対応方法

インプラント治療で歯がない期間中は、見た目や機能面で不安を感じる方も多いため、適切な対応方法について詳しく解説します。

仮歯の役割と特徴

インプラント治療中に装着する仮歯は、歯がない部分の見た目を補うだけでなく、周囲の歯や歯ぐきの位置を安定させる役割があります。仮歯は取り外し式や固定式があり、食事や会話の際に不便を感じにくいように設計されています。

ただし、強い力をかけると破損することがあるため、硬い食べ物は避けるなど、日常生活での注意が必要です。

仮義歯(入れ歯)の種類と選び方

仮義歯には部分入れ歯や総入れ歯など複数の種類があり、歯がない範囲や口腔内の状態によって適切なものが選ばれます。部分入れ歯は残っている歯にバネで固定するタイプが一般的で、総入れ歯はすべての歯を補う場合に使用されます。

選択にあたっては、装着感や見た目、メンテナンスのしやすさなどを歯科医師と相談しながら決めることが大切です。

審美性・発音・噛み合わせを保つ工夫

歯がない期間中でも、仮歯や仮義歯を活用することで見た目の違和感を軽減し、発音や噛み合わせのバランスを維持することが可能です。特に前歯の場合は審美性が重視されるため、自然に見える素材や形状を選ぶことで、日常生活への影響を最小限に抑える工夫が行われます。

また、発音や咀嚼に不安がある場合は、歯科医師に相談し調整してもらうことが推奨されます。

インプラント治療で歯がない期間に気をつけること

インプラント治療中に歯がない期間は、口腔内の健康を守り、治療をスムーズに進めるために特に注意が必要です。

硬いものは避ける

歯がない期間は、硬いものや粘着性の高い食品は避けましょう。例えば、ナッツ類やフランスパン、キャラメルなどは、傷口や歯ぐきに負担をかけやすいです。

豆腐や煮物、スープ、ヨーグルトなど、やわらかくて消化しやすいものを選ぶと、患部にかかる負担を抑えられます。

仮歯・入れ歯のケア方法

仮歯や入れ歯を使用している場合は、毎食後にやさしく洗浄し、清潔を保つことが重要です。専用のブラシや洗浄剤を使い、強くこすりすぎないよう注意しましょう。

また、就寝時は外すよう指示されることが多いので、担当医の指示に従って管理してください。

歯ぐきや傷口の衛生管理

歯ぐきや傷口はとてもデリケートな状態です。うがい薬やぬるま湯でやさしく口をすすぎ、刺激の強い歯磨き粉やうがい薬は控えましょう。

腫れや痛み、出血が続く場合は、自己判断せず必ず歯科医に相談することが大切です。

インプラント治療で歯がない期間に起こりやすいトラブル

インプラント治療で歯がない期間には、日常生活や口腔内の健康にさまざまなトラブルが起こりやすくなります。

仮歯や入れ歯の破損・脱落

歯がない期間でも、仮歯や仮の入れ歯を使用することが一般的です。

ただし、これらは本来の歯や最終的なインプラントと同じようには使えません。あくまでも仮のものなので、強い力が加わると破損や脱落が起こる可能性があります。

破損・脱落した場合は、必ず歯科医院に相談しましょう。

歯並びや噛み合わせの変化

歯がない期間が長引くと、周囲の歯が空いたスペースに移動してしまうことがあります。歯並びや噛み合わせが変化するので、インプラントの位置や機能に影響を及ぼす可能性もあるでしょう。

歯の移動を防ぐためにも、仮歯や入れ歯を適切に装着してください。定期的に歯科医師のチェックを受け、問題が発生していないか確認することも重要です。

治療中に感じる痛みや違和感

インプラント治療の過程では、歯がない部分やその周囲に痛みや違和感を感じることがあります。

これは手術後の一時的な症状である場合が多いですが、痛みが長引いたり強くなったりする場合は、感染や他の問題が隠れていることもあるため、早めに歯科医師へ相談することが大切です。

インプラント治療で歯がない期間を快適に過ごすためのポイント

インプラント治療中には、歯がない期間が生じることを解説してきました。この期間中もできるだけ快適に過ごすための方法も知っておきましょう。

歯科医師とコミュニケーションをとる

治療の進行状況や注意点、日常生活で気をつけるべきことなどを事前にしっかり確認することで、不安を和らげるだけでなく、トラブルの予防にもつながります。

また、症状の変化や違和感があれば、早めに伝えることで適切な対応を受けやすくなります。

セルフケアを徹底する

歯がない期間は、口腔内の衛生状態を保つことが重要です。歯ブラシやデンタルフロスを使い、残っている歯や歯ぐきをやさしくケアしましょう。うがい薬を活用することで、細菌の繁殖を抑える効果も期待できます。

また、硬い食べ物や粘着性の高い食品は避け、やわらかい食事を心がけると、傷口や歯ぐきへの負担を減らせます。これらの工夫により、治療中のトラブルを未然に防ぐことができます。

治療期間を短縮するための最新技術や方法

近年では、インプラント治療の期間を短縮するための技術も進歩しています。例えば、抜歯と同時にインプラントを埋入する抜歯即時埋入や、治療中に仮歯を装着する方法などがあります。

ただし、これらの方法は患者さんの骨や歯ぐきの状態によって適応が異なります。最新技術を希望する場合は、歯科医師と十分に相談し、ご自身に合った治療法を選択することが大切です。

まとめ

インプラント治療では、人工歯根を埋め込んだ後、骨と結合するまで待つ期間が発生します。この間は歯がない状態になります。

歯がない期間中でも快適に過ごせるよう、ぜひ本記事を参考にしてください。

インプラント治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

MAIL相談

MAIL相談