インプラント治療ができない人とは?治療ができない場合の選択肢も

2026年1月8日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

インプラント治療は、見た目の美しさや噛む力を回復できることから、近年多くの方に選ばれている歯科治療の一つです。失った歯を補う方法として注目され、入れ歯やブリッジに代わる選択肢として認識されています。

しかしながら、すべての人がインプラント治療を受けられるわけではありません。「インプラント治療を受けたいけれど、自分は受けられるのか?」と感じている方も少なくありません。

実際には、持病や顎の骨の状態、生活習慣など、治療の可否を左右するさまざまな要因が存在します。

今回は、インプラント治療の概要をふまえながら、どのような人がインプラント治療に適さないのか解説します。インプラント治療を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

インプラント治療とは

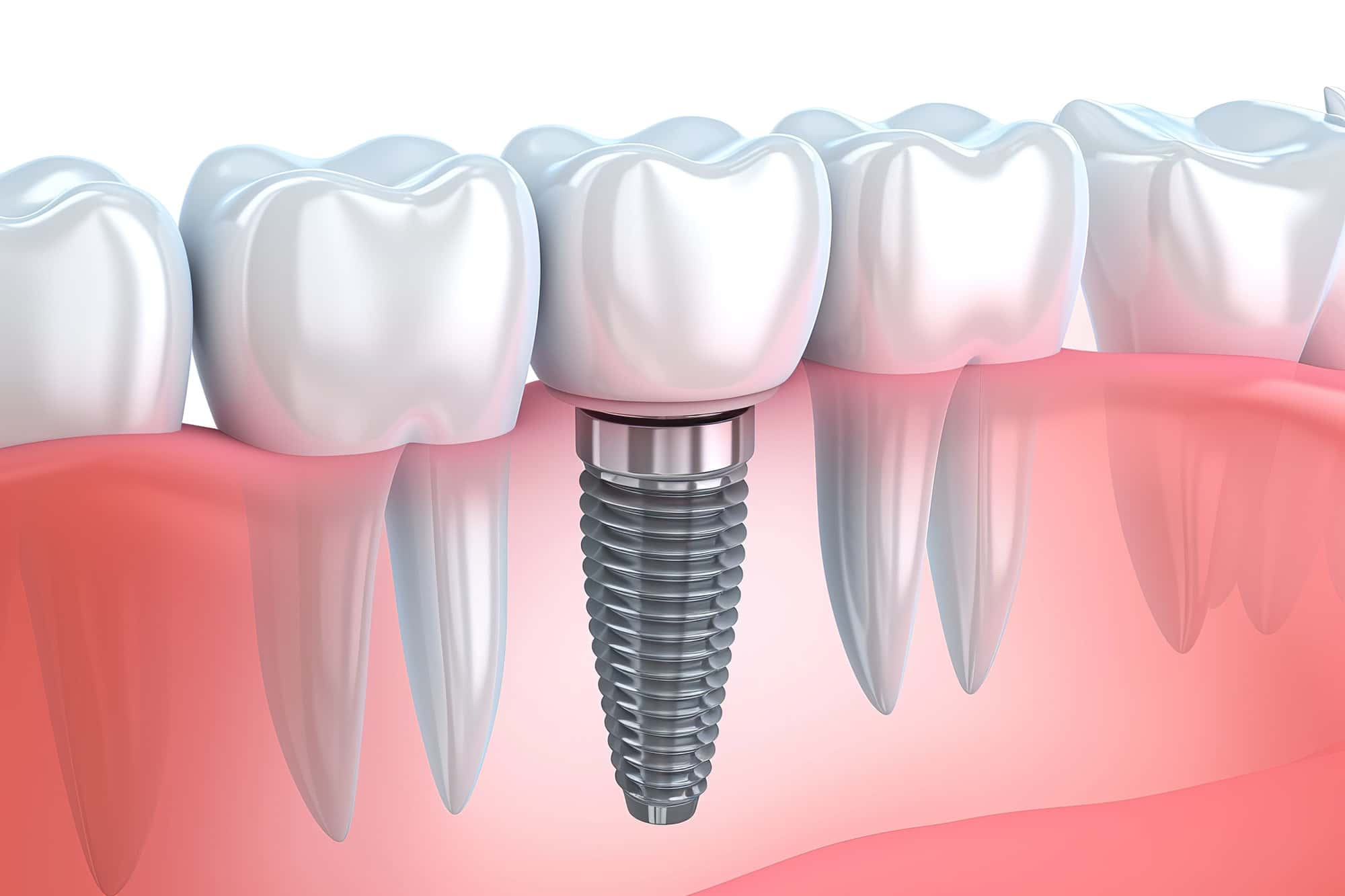

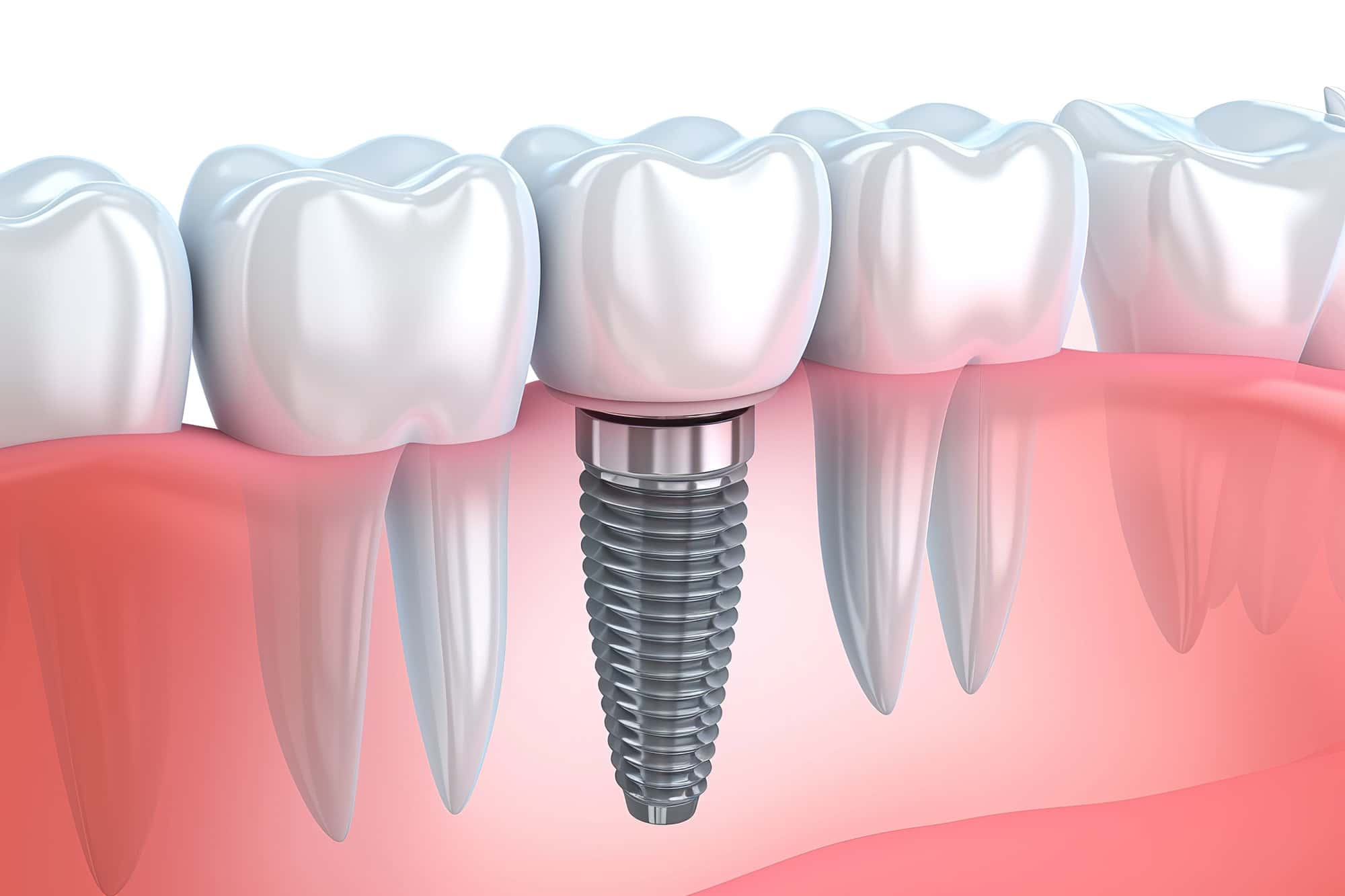

インプラント治療とは、歯を失った部分に人工の歯根(インプラント体)を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。

人工歯根は主にチタン製で、顎の骨と結合しやすく、しっかり固定されるのが特長です。見た目や噛み心地が自然に近いため、入れ歯やブリッジと比べて満足度の高い治療として知られています。

インプラントは1本から複数本まで対応でき、ほかの歯に負担をかけずに治療が行えるのも利点です。

ただし、外科手術が必要で、治療期間が数ヶ月に及ぶこともあるため、十分な検査と計画が欠かせません。

インプラント治療ができない人とは?

インプラント治療は優れた治療法ですが、すべての人が受けられるわけではありません。ここでは、インプラント治療が難しいとされる代表的なケースをご紹介します。

重度の歯周病の人

重度の歯周病がある場合、歯を支える骨や歯ぐきが弱っているため、インプラントをしっかり固定することが難しくなります。

インプラントは顎の骨に埋め込んで支える治療のため、土台となる骨が不足していると安定性が保てません。また、歯周病の細菌が残っていると、インプラントの周囲に炎症が起こりやすく、長持ちしない原因にもなります。

まずは歯周病の治療を行い、口の中を健康な状態に整えることが大切です。状態によっては、インプラント以外の治療法が選択されるケースもあるでしょう。

顎の骨が少ない人

インプラントは、人工の歯根を顎の骨に埋め込んで固定する治療です。

そのため、骨の厚みや高さが足りないと、インプラントをしっかり支えることができず、治療が難しくなる場合があります。歯を失ってから長い期間が経つと、顎の骨は少しずつやせていく傾向があります。また、歯周病の影響で骨が減っているケースもあるでしょう。

骨が少ない人には、骨を増やす手術を行うこともありますが、全ての人が受けられるとは限りません。治療前にCTなどで骨の状態を確認し、適した治療法を歯科医師と一緒に検討していくことが大切です。

全身疾患がある人

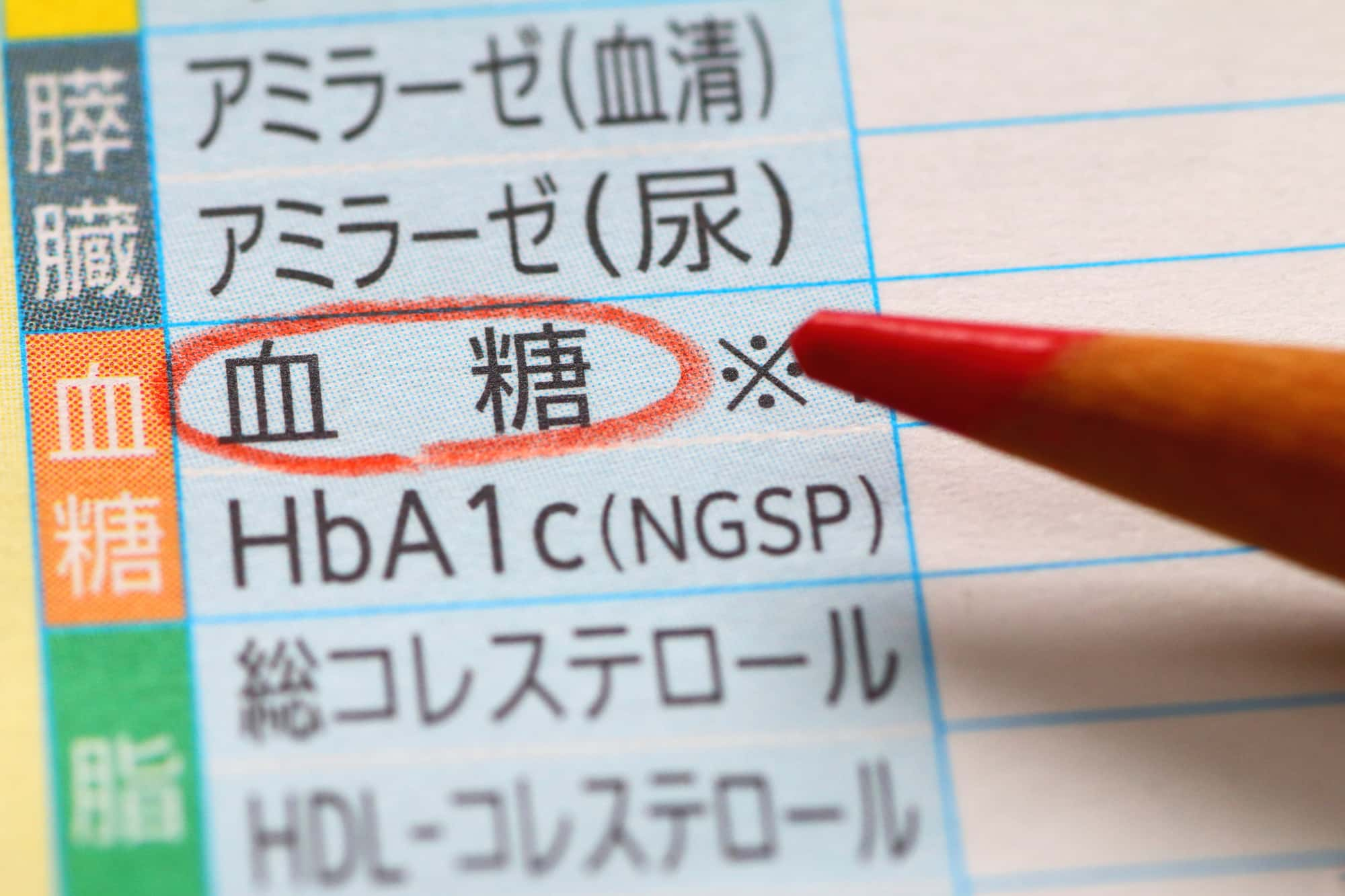

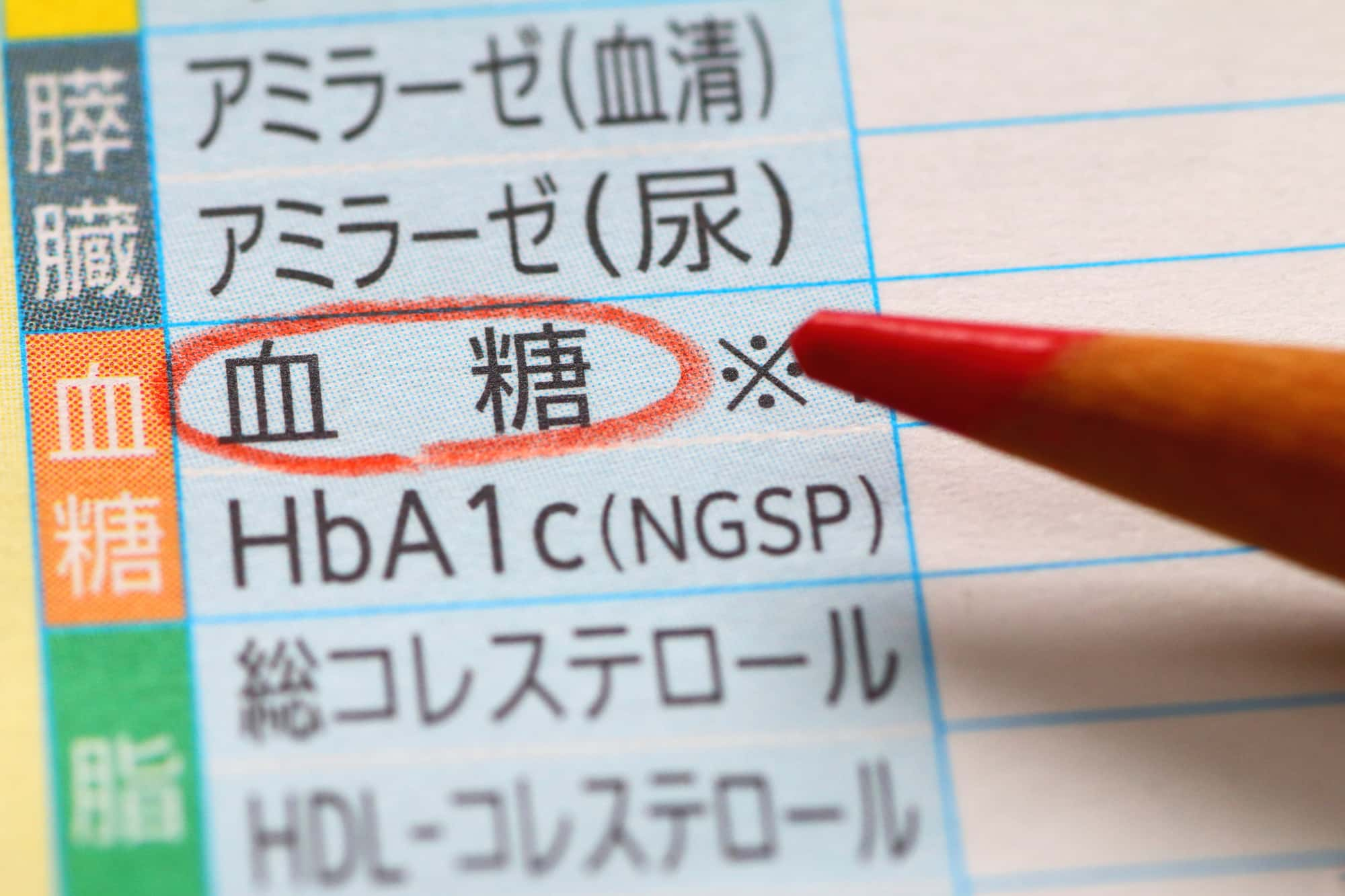

インプラント治療では手術をともなうため、全身の健康状態が安定していることが大切です。たとえば、糖尿病や心臓病、高血圧、骨粗しょう症などの病気がある場合、治療中や治療後に問題が起こる可能性があります。

特に糖尿病の方は、傷の治りが遅くなったり、感染しやすくなったりすることがあるため、注意が必要です。また、服用中の薬によっては、骨の回復や出血に影響することもあります。

こうした理由から、全身疾患がある方がインプラント治療を希望する場合は、主治医と歯科医師が連携し、安全に治療を受けられるかどうかを慎重に判断します。

妊娠中・授乳中の人

妊娠中や授乳中は、身体やホルモンのバランスが大きく変化する時期です。

インプラント治療では、レントゲン撮影や麻酔、外科処置が必要になるため、この時期の治療は実施されないことが一般的です。さらに、ホルモンの影響により歯ぐきが腫れやすくなったり、炎症が起こりやすくなったりすることがあります。

治療の負担を減らすためにも、出産や授乳が終わったあとに治療を受けるケースが多く見られます。それまでの間は、入れ歯などで一時的に対応する方法もあります。身体の状態や生活の状況をふまえながら、治療のタイミングについて歯科医師と相談することが大切です。

ヘビースモーカー

喫煙はインプラント治療に大きな影響を及ぼす要因の一つです。タバコに含まれる有害物質は、血流を悪化させ、傷の治癒を遅らせることが知られています。その結果、インプラント体と顎の骨がうまく結合せず、治療の成功率が低下する可能性があるのです。

また、喫煙者はインプラント周囲炎という炎症を引き起こすリスクも高くなります。この病気は、インプラントの周囲に炎症が生じて骨が溶かされるもので、最悪の場合、インプラントを撤去しなければならないケースもあります。

そのため、インプラント治療を希望する場合は、禁煙を強くすすめられることがほとんどです。少なくとも治療前後の一定期間は喫煙を控える必要があります。長期的にインプラントを維持したいのであれば、喫煙習慣の見直しが欠かせません。

自己管理が難しい人

インプラント治療では、治療後のセルフケアと定期的な通院が欠かせません。

毎日の歯磨きや定期的なメンテナンスを継続できない場合、インプラント周囲に炎症が起こりやすく、結果として脱落するリスクが高まります。また、口腔内の状態を良好に保つためには、歯科医師の指示を守ることも重要です。

生活習慣が不規則で通院が困難な方や、歯科治療に対する協力度が低い方には、インプラントよりもほかの治療方法が適していると判断されることがあります。

顎の骨の成長が完了していない未成年

成長期の子どもや10代の未成年は、まだ顎の骨が発達途中にあります。そのため、インプラントを埋めても、その後の骨の成長によって位置がずれたり、噛み合わせが変わったりする可能性があります。そのため、顎の成長が止まるまではインプラント治療は行われないのが一般的です。

成長のスピードには個人差があるため、年齢だけで判断せず、必要に応じてレントゲンなどで骨の状態を確認することが大切です。将来的にインプラントを検討する場合には、それまでの期間は入れ歯などで補う方法もあります。

インプラント治療の適応となる人とは?

ここでは、インプラントが可能とされる方の特徴について詳しく解説します。

全身の健康状態が良い方

インプラント治療は手術をともなうため、体全体が健康であることが大切です。

糖尿病や心臓病などの持病があっても、医師の管理のもとで安定していれば治療が可能な場合もあります。年齢だけで適応が決まるわけではなく、高齢の方でも健康状態が良ければインプラントが選択肢となります。

治療に先立って全身の健康チェックが行われるため、まずは体の状態を正確に把握することが重要です。

顎の骨に十分な厚さと高さがある人

インプラント治療では、人工の歯根を顎の骨にしっかり固定する必要があります。そのため、顎の骨にある程度の厚みや高さがあることが重要です。

歯を失ってから時間がたっていない場合や、歯周病の影響が少ない場合には、骨の状態が良好なことが多く、治療を進めやすくなります。治療を始める前には、レントゲンやCTなどの検査で骨の状態を確認し、その人に合った方法を検討していきます。

歯科医師の指示に従える人

インプラント治療では、手術だけでなく、その後のケアがとても大切です。

治療が終わったあとも、毎日しっかり歯磨きをして口の中を清潔な状態に保ち、定期的に歯科医院でのメンテナンスを受ける必要があります。こうしたケアをきちんと続けることで、インプラントを健康な状態で長く使うことができます。

また、歯科医師からの説明やアドバイスを理解し、それに合わせて行動できることも大切です。

インプラント治療ができない場合の選択肢

インプラントが適さない場合でも、歯を補う治療法はいくつか存在します。ここでは、代表的な選択肢として入れ歯とブリッジについてご紹介します。

入れ歯

入れ歯は、失った歯の機能を回復させる人工歯です。部分的に歯を失った場合には部分入れ歯、すべての歯がない場合には総入れ歯が使われます。

入れ歯は手術を必要とせず、短い期間で作ることができます。顎の骨が少ない人や、全身の健康状態に不安がある人にも対応しやすい治療法です。

ただし、慣れるまでに違和感を覚えやすく、噛む力や話しやすさが天然の歯と比べてやや劣ることがあります。使いながら定期的に調整することで、快適に使い続けることができます。

ブリッジ

ブリッジは、失った歯の両隣にある歯を支えにして、橋のように人工の歯を固定する治療法です。しっかりと固定されるため違和感が少なく、自然に近い噛み心地が得られることが特長です。インプラントのような手術が必要ないため、治療期間も短く済みます。

ただし、支えとする両隣の健康な歯を削る必要があり、その歯への負担が大きくなる可能性があります。支える歯がしっかりしていることが条件となるため、事前の検査が欠かせません。歯を失った本数が少ない場合には、有力な選択肢となります。

まとめ

インプラント治療は、見た目や噛む機能を自然に近い形で回復できる方法として、多くの人に選ばれています。

ただし、全身の健康状態や顎の骨の状態、日々のケアが行えるかどうかなど、いくつかの条件を満たしている必要があります。もしインプラントが難しい場合でも、入れ歯やブリッジといった他の治療法を検討することができます。

どの治療法が自分に合っているかを知るためには、まず歯科医院での検査や相談が大切です。一人ひとりの状況に合わせて、無理のない治療を選ぶことが、将来の口の健康を守ることにつながります。

インプラント治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

審美歯科治療の費用はいくら?保険適用の有無も解説

2025年12月25日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

審美歯科は、見た目の美しさを追求する歯科治療として多くの方に関心を持たれています。白い歯や整った口元は、第一印象に大きく影響するため、特に人前に出る機会が多い方々にとって審美歯科は魅力的な選択肢となっています。

しかし「費用はどれくらいかかるの?」「保険は適用されるの?」といった疑問も少なくありません。

この記事では、審美歯科で行われる代表的な治療とその費用、保険の適用可否などについて詳しく解説します。

審美歯科とは

審美歯科とは、歯の機能を回復させるだけではなく、見た目の美しさを追求する歯科治療の一分野です。例えば、変色した歯にはホワイトニングやセラミッククラウンを施すなど、患者さまが求める美しさの基準に合わせて治療を進めます。

審美歯科の目的は、単に歯の見た目を良くすることだけではありません。笑顔に自信を持てるようにしたり、心理的な負担を軽減したりすることも目指します。

審美歯科で行う治療の費用

審美歯科の治療は自由診療となるため、各医院の方針や立地、使用する材料などによって費用が大きく異なります。ここでは、代表的な審美歯科の治療の種類別に、費用の目安をご紹介します。

ホワイトニング

ホワイトニングは、歯を削らずに白さを取り戻す治療です。主に3つの種類があるので、それぞれの特徴と費用の目安をご紹介していきます。

オフィスホワイトニング

オフィスホワイトニングとは、歯科医院で施術を行うホワイトニング方法です。専用の薬剤を口に塗布し、特殊な光を照射することで、歯を白くしていきます。

即効性が期待できることがこの方法の特徴で、1回の施術でも効果を実感できる方もいるでしょう。その一方で、効果が持続しにくく、定期的な施術が必要になる場合があります。

費用は1回あたり3万円~8万円程度で、使用する薬剤やクリニックの設備によって価格が異なります。

ホームホワイトニング

ホームホワイトニングとは、自宅で施術を行う方法です。歯科医院で自分の歯形に合わせたマウスピースを作成し、ホワイトニング剤を受け取って実施します。ご自宅でマウスピースにホワイトニング剤を塗布して装着し、歯を漂白していきます。

初回はマウスピースの作成料がかかりますが、歯列が大きく変わらなければ薬剤の追加だけで施術を継続できます。マウスピースの作成には2万円〜4万円程度、薬剤の購入費用は5,000円〜1万円程度が目安です。

デュアルホワイトニング

デュアルホワイトニングは、オフィスホワイトニングで希望の白さを目指したあとに、ホームホワイトニングでメンテナンスを続ける方法です。即効性と持続性の両方を得られますが、費用は高くなる傾向があります。

費用の目安は、5万円〜15万円程度でしょう。

セラミック治療

セラミック治療は、自然な白さと透明感を生み出すセラミックを使用し、見た目の美しさを追求する治療法です。歯を削ってセラミックの詰め物や被せ物をします。虫歯治療後の詰め物・被せ物として使用することもあれば、事故などで歯を損傷した場合の補修に使用することもあります。

セラミックは耐久性にも優れており、正しいケアを続ければ10年以上使用することも可能です。セラミックの種類ごとの特徴と費用は、以下のとおりです。

オールセラミック

オールセラミックは、すべてセラミックで作られた素材です。透明感が高く、周囲の自然な歯とのなじみが良いため、目立ちやすい前歯の治療で使用されることが多い素材です。

耐久性も優れており、適切なケアを行えば長期間使用できますが、衝撃に弱い傾向があります。費用は1本あたり8〜16万円程度が相場です。

ジルコニア

ジルコニアは、人工ダイヤモンドとも呼ばれるほど強度が高い素材です。そのため、奥歯などの強い力がかかりやすい部位に使用されることが多いです。

ほかのセラミックと比べると高額になるケースが多く、費用の目安は9万〜20万円程度です。

e-max(イーマックス)

e-maxは、ガラス素材を強化したセラミックです。透明感のある仕上がりで審美性に優れている一方で、やや割れやすいという特徴があります。費用は4万円〜14万円程度です。

メタルボンド

金属のフレームにセラミックを焼き付けた被せ物で、強度と見た目を両立できます。ただし、内側に金属が使用されているため、オールセラミックに比べると透明感は劣ります。また、金属アレルギーをお持ちの方や、リスクを避けたい方は選択しないほうが良いでしょう。

費用相場は、1本あたり5万〜10万円程度です。

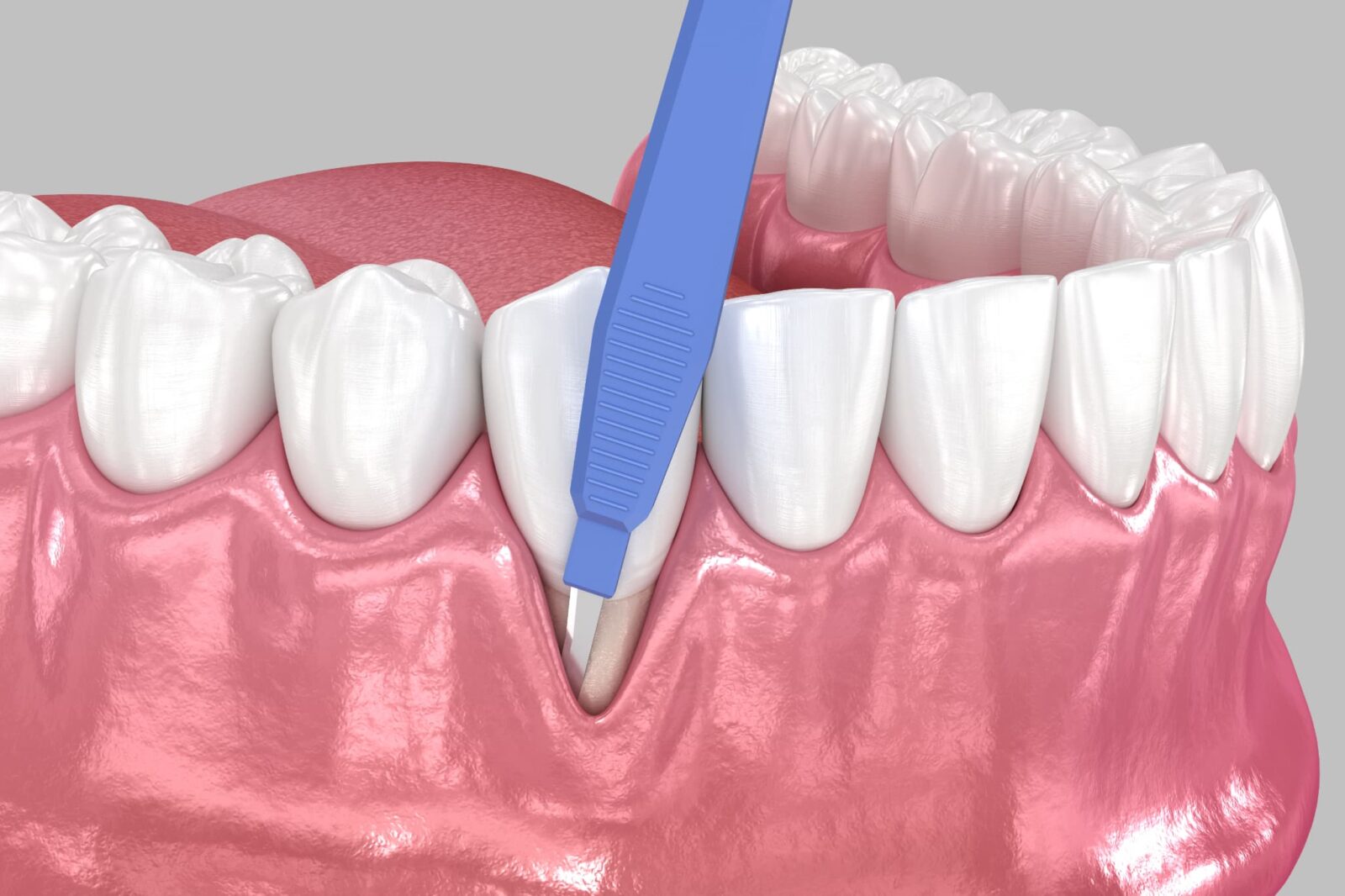

ラミネートベニア

ラミネートベニアとは、前歯の表面を薄く削り、薄いセラミックを貼り付けて歯の形や色を整える治療です。歯列矯正では歯を移動させて見た目を整えるため、歯の移動に時間がかかることが多いです。

一方、ラミネートベニアは歯を削ってセラミックを貼り付ける治療なので、矯正治療よりも短い期間で見た目を整えられます。ただし、歯を移動させるわけではないため、歯並びや噛み合わせの問題を根本から解消できる治療法ではありません。

また、歯並びの乱れが重度の場合などは、ラミネートベニアでは対応できないこともあります。費用は1本あたり8万円〜15万円程度です。

歯列矯正

歯並びを改善して、自然な見た目の美しさと噛み合わせの安定を図る治療です。主な矯正方法が2つあるので、詳しく確認していきましょう。

ワイヤー矯正

ワイヤー矯正は、歯の表面に直接ブラケットと呼ばれる装置を装着し、そこにワイヤーを通して力をかけて歯並びを整える治療方法です。費用の相場は、部分矯正で30万円〜60万円、全体矯正で50万円〜120万円です。

審美歯科においては歯の裏側に装置を装着する裏側矯正や、透明、もしくは歯に近い色の装置を使用できることもありますが、どちらも高額になる傾向があります。

マウスピース矯正

マウスピース矯正は、透明なマウスピースを使用して歯を少しずつ移動させる方法です。装置が目立ちにくく、食事や歯磨きの際には外せることが特徴です。部分矯正の費用は20万円〜60万円程度、全体矯正では60万円〜100万円程度かかります。

ガミースマイル治療

笑ったときに歯ぐきが過度に露出する状態を、ガミースマイルといいます。この状態を改善する治療も、審美歯科で受けられることが多いです。

術式によって異なりますが、1万円〜10万円程度が相場でしょう。

審美歯科治療に保険は適用される?

審美歯科治療は、一般的に保険が適用されない自由診療に分類されます。虫歯や歯周病のような機能回復を目的とした治療ではなく、見た目の改善を目的とするケースが多いためです。

審美歯科治療は医療費控除の対象?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告することで受けられる所得控除のことです。歯科治療の費用に限らず、公共交通機関を利用して通院した場合の通院費なども控除の対象となります。

審美歯科治療のうち、医療費控除の対象となるのは、虫歯や歯周病などの口腔トラブルや、噛み合わせの問題などを改善することを目的とした治療です。虫歯の治療後にセラミックを被せ物に選択する場合や、噛み合わせを整えるために矯正治療を受けた場合などは、医療費控除の対象になるかもしれません。

まとめ

審美歯科とは、機能回復だけでなく美しさも追求する歯科治療の分野です。一般的に保険が適用されないことが多く、治療内容によって費用は大きく異なります。

しかし、見た目の改善によって自信が持てるようになり、対人関係や仕事への意欲が高まったという声も多く、金銭的な価値以上のメリットを得られるケースも少なくありません。大切なのは、費用だけで判断するのではなく、自分の目的や予算に合った治療法を選ぶことです。

審美歯科を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

審美補綴とは?美しく噛める歯を作る治療の種類と特徴

2025年12月18日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

「銀歯が目立つのが恥ずかしい」「失った歯を自然な見た目で治したい」と考えている方は少なくありません。歯科治療において、機能の回復だけでなく審美性も重視した治療方法が審美補綴です。

この記事では、審美補綴の基本的な概要からメリットとデメリット、具体的な治療の種類やそれぞれの特徴まで解説していきます。審美補綴治療について理解を深めるために、ぜひ参考にしてください。

審美補綴とは

審美補綴とは、歯の見た目を美しく整えるだけでなく、噛む力や発音のしやすさといった日常生活に欠かせない機能面まで回復させる治療です。

補綴治療といえば、虫歯などで失った歯の機能を補うために詰め物や被せ物を入れるものと考える方が多いでしょう。しかし、審美補綴はその枠を超え、より総合的なアプローチを行う点が特徴です。

審美補綴では、まず歯の形や大きさ、色、位置を細かく評価し、周囲の歯や噛み合わせとの調和を考慮しながら精密に設計します。口元だけでなく顔全体とのバランスも反映されるため、単に歯を白くするだけの処置とは異なり、自然で違和感のない仕上がりが期待できます。

さらに、噛み合わせが整うことで咀嚼や発音といった機能性も高まり、見た目の美しさと口腔機能のどちらもバランスよく向上させられます。

審美補綴は、長期的に健康で自信の持てる笑顔を手に入れるために欠かせない治療といえます。

審美補綴治療の種類

審美補綴治療には多くの選択肢があり、患者さまのお口の状態や理想とする仕上がりに応じて選択します。ここでは、代表的な治療方法とその特徴について解説します。

オールセラミッククラウン

オールセラミッククラウンは、金属を一切使用せず、セラミックのみで作られた被せ物です。歯を全周にわたって削ったうえで装着するタイプの被せ物で、見た目の美しさと生体親和性の高さが特徴です。

天然歯に近い透明感や色調を再現できるため、特に前歯などの見た目が重視される部位に使用されることが多いです。また、表面が非常に滑らかで汚れが付着しにくいため、虫歯や歯周病のリスクを軽減する効果も期待できます。

金属を含まないため金属アレルギーの心配がなく、歯茎の黒ずみ(メタルタトゥー)が起こらない点も大きなメリットです。

一方で、強い力が加わると割れたりひびが入ったりする可能性があるため、奥歯など噛む力が強くかかる部位では慎重な判断が必要です。

ジルコニアクラウン

ジルコニアクラウンは人工ダイヤモンドとも呼ばれるジルコニアを素材にした被せ物で、非常に高い強度を持ちながら、白く美しい見た目を実現できるのが特徴です。強度が高いため噛む力が強くかかる奥歯にも安心して使用できるのが大きな利点です。

従来のセラミックでは強度不足が懸念される部位でも、ジルコニアなら問題なく使用できます。また、金属アレルギーの心配もありません。

審美面では、オールセラミックほどの透明感はないものの、耐久性と見た目のバランスに優れているため、前歯から奥歯まで幅広い部位で使われています。

メタルボンド

金属のフレームの外側にセラミックを焼き付けた被せ物です。金属の強度とセラミックの美しさを兼ね備えているため、長年にわたり審美補綴の代表的な治療法として用いられてきました。

奥歯など噛む力が強くかかる部位にも安心して使用できるのが大きな特徴で、外側はセラミックで覆われているため、自然な色調を再現でき、見た目の美しさも保てます。

ただし、内側に金属を使用しているため、歯茎が下がると境目が黒く見えることがあり、金属アレルギーの方には適さない場合があります。また、透明感はオールセラミッククラウンほどではありません。

ラミネートベニア

ラミネートベニアは、歯の表面をごく薄く削り、その上にセラミック製の薄いシェル(チップ)を貼り付ける治療方法です。付け爪のようなイメージで、歯の色や形を美しく整えることができ、主に前歯の審美改善に用いられます。

ホワイトニングでは改善が難しい変色や、軽度の歯並びの乱れ、すきっ歯などを短期間で整えられる点が大きなメリットです。削る量も通常0.5mm程度と非常に少なく、歯への負担を抑えながら見た目を改善できます。

一方で、強い衝撃によって外れる可能性があるほか、歯ぎしりが強い方では破損や脱離のリスクが高くなるため、適応の判断が必要です。

ブリッジ

ブリッジは、失った歯の両隣を支えにして連結した被せ物を装着する方法です。審美補綴では、天然歯に近い色調と透明感を持つセラミックやジルコニアを人工歯に用いることで、金属製のブリッジに比べて自然な見た目を再現できます。

審美補綴治療のメリット

審美補綴で使用する素材は、天然歯の色調に近いため、周囲の歯と調和した自然な仕上がりが得られます。さらに、使用するセラミック素材は耐久性に優れており、長期間にわたって快適に使用できる点も魅力です。

歯の形や大きさが整うことで噛み合わせが改善され、食事のしやすさが向上するケースも少なくありません。また、発音がより明瞭になるなど、日常生活の質にプラスの影響を与えることもあります。

加えて、セラミック素材は表面が滑らかで汚れが付着しにくく、清掃性が高いことも大きな利点です。汚れがたまりにくいことで虫歯や歯周病の予防にもつながり、口腔内全体の健康維持に役立ちます。

審美補綴治療のデメリット

メリットが多い一方で、留意すべき点も存在します。

まず、自由診療となる場合が多く、保険診療に比べて費用が高くなる傾向があります。素材や作製方法によっても価格が変わるため、事前にしっかり相談することが大切です。

また、セラミック素材は強度が高いものの、強い衝撃が加わると割れる可能性がゼロではありません。特に、歯ぎしりや食いしばりが強い方は、ナイトガードの使用を勧められる場合があります。

加えて、治療の精度は歯科医師の技術や作製する歯科技工士の経験に大きく影響されます。質の高い治療を受けるためには、審美補綴に詳しい歯科医院を選ぶことが大切です。

歯を失った場合の治療方法

審美補綴は単に形を整える治療だけでなく、歯を失った部分を補う方法にも深く関わっています。

インプラント

インプラントは、歯を失った部分の顎の骨に人工歯根を埋め込み、その上に人工歯を装着する治療法です。審美補綴の観点から見ると、最も天然歯に近い見た目と機能を再現できる治療法といえます。

最大の利点は、両隣の健康な歯を削る必要がない点で、失った歯の部分だけに治療を施すため、他の歯に負担をかけません。また、顎の骨に直接固定されるため、天然歯と同じような噛み心地を得られ、硬いものでもしっかりと噛むことができるでしょう。

ただし、インプラント治療には外科手術が必要で、治療期間が長くなります。また、費用も高額になりやすく、全身疾患がある方や喫煙習慣のある方では、適用できない場合もあります。

ブリッジ

ブリッジは失った歯の両隣の歯を支えとして、人工歯を固定する治療法です。インプラントに比べて治療期間が短く、外科手術が不要なため身体への負担が少ない点が利点です。

また、固定式であるため義歯のような取り外しの手間がなく、違和感が少ないまま天然歯に近い感覚で使用できます。噛む力も義歯より強く、日常的な食事において不自由を感じにくいでしょう。

一方で、健康な両隣の歯を大きく削る必要があるため、他の歯への負担がかかる点は避けられません。さらに、支えとなる歯に負担が集中するため、将来的にこれらの歯にトラブルが生じるリスクがある点には注意が必要です。

義歯(入れ歯)

義歯は取り外し式の人工歯で、部分入れ歯と総入れ歯があります。審美補綴の観点からは、金属のバネを使わないノンクラスプデンチャーと呼ばれるタイプが、自然な見た目を重視する方に選ばれています。

最大の利点は、歯を大きく削る必要がなく、治療費用も比較的抑えられる点です。また、多くの歯を失った場合でも対応できるため、幅広い症例に対応可能です。

一方で、取り外しが必要なため異物感を覚えやすく、慣れるまで時間がかかることがあります。さらに、噛む力はインプラントやブリッジに比べて弱く、硬い食べ物を噛みにくい場合がある点は注意が必要です。

まとめ

審美補綴は、歯の美しさと機能性の両方を改善できる治療です。セラミックやジルコニアといった素材を用いることで、自然な見た目と高い耐久性を兼ね備えた補綴物を実現できます。

メリットが多い反面、費用面や素材の特性に対する理解も必要です。自分に合った治療を選ぶためには、悩みや希望を丁寧に聞き取り、適切な治療プランを提案してくれる歯科医院を選ぶことが大切です。

審美補綴を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

インビザラインとは?メリットや費用、治療の流れを解説

2025年12月11日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

インビザラインは、アメリカのアライン・テクノロジー社が開発した、透明で取り外し可能なマウスピース型の矯正装置です。従来のワイヤー矯正と比べて目立ちにくく、日常生活に支障をきたしにくいことから、多くの人に選ばれています。

今回は、インビザラインの仕組みから、メリット・デメリット、治療の流れについて詳しく解説します。インビザラインでの矯正を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

インビザラインとは

インビザラインとは、透明なマウスピース型の矯正装置(アライナー)を用いて歯並びを整える矯正装置のことです。形が少しずつ異なるマウスピースを交換しながら、歯を理想の位置へ少しずつ移動させます。

痛みや不快感が少なく、自分で取り外しが可能なため、普段どおりに食事ができます。見た目も透明で目立ちにくく、人と接することの多い社会人や学生にも支持されている治療法です。

また、ブラケットやワイヤーを使わないため、口腔内を傷つけにくく、生活への支障も少ないといわれています。

インビザラインのメリット

インビザラインには、ほかの矯正方法にはない多くのメリットがあります。以下に詳細をまとめたので、ぜひ参考にしてください。

目立ちにくい

インビザラインは透明なマウスピースであるため、装着していても周囲に気づかれにくいです。写真を撮影する際や、人前でプレゼンやスピーチをする際などでも、口元を気にする必要がありません。装置の見た目が気になる方や人と話す機会が多い方にとって、目立ちにくいのは大きなメリットといえるでしょう。

食べ物・飲み物の制限を受けにくい

従来のワイヤー矯正では、ワイヤーとブラケットを外せないため、食べ物に注意しなければなりません。硬いものを噛むと装置が破損したり、色の濃いものを口に入れるとブラケットが変色したりする恐れがあるのです。

一方で、インビザラインは、食事の際にマウスピースを取り外せるため、普段どおり食事を楽しめます。ワイヤー矯正のように食べ物が装置に挟まる心配もないため、歯磨きもしやすいでしょう。食べ物によって装置が破損するリスクがないのはメリットといえます。

痛みが少ない

ワイヤー矯正では装置を固定し、歯科医院でワイヤーを締めることで歯に力をかけ、歯を動かしていきます。力がかかっていることに歯が慣れるまで、強い痛みを感じやすいです。

インビザラインでは、歯にかける力をコントロールしながら、段階的に歯並びを整えていきます。痛みがないわけではありませんが、ワイヤー矯正よりも少しずつ力を加えるため、痛みを感じにくいとされているのです。

お口の中を清潔に保ちやすい

ワイヤー矯正の場合、装置の中に食べカスが挟まったり、ブラケットの下に汚れが残ったりしやすく、清掃しにくいという欠点があります。矯正による影響で磨き残しが増えると、虫歯のリスクも高まります。

しかし、インビザラインでは装置を外した状態で歯磨きができるため、ワイヤー矯正に比べて磨き残しにくいです。お口の中を清潔に保ちやすく、虫歯や歯周病になるリスクを抑えられます。

通院回数が少ない

ワイヤー矯正では、通院時にワイヤーを調整して歯に力をかける必要があるため、1ヶ月に1回程度の通院が必要です。

一方、マウスピース矯正では自宅で次のマウスピースへ交換して治療を進められるため、ワイヤー矯正よりも通院間隔を空けられることが多いです。最初のうちは1ヶ月に1回ペースでチェックすることもありますが、状態が安定していれば2〜3ヶ月に1回に間隔を空けられるケースもあります。

インビザラインのデメリット

インビザラインには多くのメリットがある一方で、注意点もあります。治療を始める前に、デメリットについてもしっかりと理解しておくことが大切です。

装着時間を守らないと効果が出にくい

インビザラインは、1日20〜22時間以上の装着が推奨されています。装着時間を守らないと歯の移動が計画通りに進まず、予定した通りに歯並びが整わないおそれがあります。特に、仕事や学校などで外す時間が長くなりやすい方は、装着時間が守れているか注意しなければなりません。

装着時間が不足している状態が続くと、治療計画を見直さなければならない場合もあります。治療期間が延びたり、費用が余分にかかったりする可能性もあるため、指示通りに装着することが大切です。

紛失・破損のおそれがある

インビザラインのマウスピースは取り外しができる反面、紛失や破損のリスクがあります。外食時や旅行先でケースに入れずに保管していた場合、破損したり紛失したりするケースも少なくありません。

破損や紛失が発生した場合は、作り直しが必要となり、2週間から1ヶ月程度かかることが多いです。治療をスムーズに進めるために、マウスピースの管理には注意しましょう。

適応できない症例もある

インビザラインは、マウスピース矯正のなかでは対応範囲が広いとされていますが、すべての歯並びや噛み合わせの問題に対応できるわけではありません。たとえば、大きな歯の移動が必要なケースや、骨格に問題があるケースでは、対応が難しい場合があります。

対応が難しい場合は、ワイヤー矯正や、外科的治療などほかの治療法が検討されます。ご自身のケースで対応が可能かどうかは、歯科医師に相談しましょう。

インビザラインの費用

インビザラインの治療費用は、症例の難易度や歯科医院によって異なりますが、全体矯正は60万円~120万円程度、前歯のみの部分矯正は30〜60万円程度が相場です。

治療費には、マウスピースの作製費用のほか、診察料保定装置(リテーナー)の費用などが含まれる場合もあります。通院のたびに調整料が発生するケースもあるため、トータルでどれくらいかかるのかを確認しておくと費用計画が立てやすいでしょう。

インビザラインは保険適用外の治療ですが、医療費控除の対象になる場合があります。医療費控除とは、1年間に一定額以上の医療費を支払った場合に、確定申告を行うことで所得税の一部が還付される制度です。

申請には領収書が必要となるため、治療費の確認や支払いの際に忘れず領収書をもらい、大切に保管しておきましょう。

インビザラインの治療の流れ

インビザラインの治療の流れは、以下のとおりです。

初診・相談

治療を始める前には、まず歯科医院で相談します。口腔内や、歯列と噛み合わせの状態のチェックが行われます。

精密検査

インビザラインで治療が可能な状態だと判断された場合は、精密検査に進みます。通常の歯科検診では測定しきれない情報を得るために、専用の機器を使用して、精密度の高いデータを集めます。

治療計画の立案

歯型をスキャンしたあとはシミュレーションを行い、歯の動きを細かく解析します。シミュレーションによって、治療のゴールを確認できるのがインビザラインの大きな特徴です。

歯をどのように、どの順番で動かしていくのか、治療開始前に確認することが可能です。治療後の仕上がりの予測や、治療費用・期間について十分に説明を聞いたうえで、治療するかどうかを判断します。

治療開始

マウスピースが作成され、歯科医院に届いたら治療開始です。装置の装着方法や対応方法について、歯科医師や歯科衛生士から指導を受けます。装着方法や装着時間を適切に理解しておきましょう。

定期検診

定期検診では、歯科医師によって歯の動き具合や顎の成長具合などのチェックが行われます。必要に応じてマウスピースの交換や治療計画の見直しが行われることもあります。

保定

インビザラインでの矯正治療が完了したあとも、歯並びを安定させるため、保定期間が必要になります。保定とは、歯が元の位置に戻ろうとして動く後戻りが起こらないように、歯を固定することです。

保定装置の装着を自己判断でやめたり、保定装置が破損したまま使い続けたりすると、後戻りによって歯並びが乱れることがあります。歯を移動させる期間が終わった後も保定装置をしっかり装着し、美しくなった歯並びを維持しましょう。

まとめ

インビザラインは、透明なマウスピースを使って歯並びを整える矯正装置です。笑ったり話したりしても目立ちにくく、周囲の人に気づかれる心配がほとんどありません。食事や歯磨きの際には取り外しができるため、お口の中を清潔に保ちやすいのもメリットです。

ただし、マウスピースの装着時間が不足すると、計画どおりに歯が動かない可能性があります。また、大きく歯を動かさなければならないケースや、骨格に問題があるケースでは、適応できない場合もあります。ご自身に合っているかどうかを判断するためには、まずは歯科医院で相談しましょう。

インビザラインを検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

インプラント治療のやり直し!行うべきケースややり直しを防ぐ方法を解説

2025年12月4日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

インプラント治療は、見た目の美しさと噛む力を回復できる先進的な方法として、多くの人に選ばれています。

しかし、治療後に何らかのトラブルが発生し、やり直しが必要になるケースがあることはあまり知られていません。治療のやり直しには時間も費用もかかるため、症状を見逃さず早めに対応することが重要です。

今回は、インプラント治療のやり直しが必要になる主な原因や治療の流れなどについて詳しく解説します。再治療を避けたい方は、ぜひ参考にしてください。

インプラントとは

インプラントとは、歯を失った部分に人工の歯根(インプラント体)を埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。チタンなどの生体親和性の高い素材で作られたインプラント体は、顎の骨としっかり結合し、まるで自分の歯のようにしっかり噛むことができます。

入れ歯のように外れる心配がなく、見た目も自然で審美的に優れている点が特徴です。また、ブリッジのように隣の健康な歯を削る必要がないため、ほかの歯に負担をかけずに済みます。

ただし、外科的手術を伴う治療であるため、事前の検査や術後のケアが非常に重要です。

インプラント治療のやり直しが必要となるケース

次に、どのようなトラブルが起こった場合にインプラントの再治療が必要になるのかを見ていきましょう。

インプラント周囲炎になった

インプラント周囲炎とは、インプラントの周囲にある歯ぐきや骨に炎症が起きる病気で、いわばインプラントの歯周病ともいえます。主な原因は、日々の歯磨きが不十分であったり、定期的にメンテナンスを受けていなかったりすることによるプラークの蓄積です。

初期段階には歯ぐきの腫れや出血が見られますが、放置すると顎の骨が溶けてインプラントが不安定になり、最終的には抜け落ちることもあります。重度の場合は、インプラントを一度除去してから骨の再生治療を行い、改めて埋め直す必要があります。

インプラントがぐらついている

インプラントがぐらつくというのは、顎の骨との結合に問題がある可能性を示唆しています。また、上部構造が緩んでいるだけのケースもありますが、ぐらつきが続く場合はインプラント体自体が不安定になっている可能性が高いです。

このような状態を放置すると、周囲の骨にも悪影響を与え、症状が悪化することがあります。早めの対応が重要で、状態によっては治療のやり直しが必要になります。

手術後に痛みが続いている

インプラント手術のあとには一時的な痛みや腫れが出ることがありますが、通常は数日から1週間程度でおさまります。

ところが、術後何週間も痛みが続くような場合、感染や神経の圧迫、骨との不適合などが疑われます。慢性的な痛みがある場合は、インプラントを一度除去して、状態を確認するケースもあります。術後に痛みが続くときは、我慢せず、早めに歯科医師に相談しましょう。

インプラント治療のやり直しが難しいケース

インプラントは多くの方に対応できる治療法ですが、体の状態や生活習慣によっては、やり直しが難しいケースも存在します。ここでは、再治療の際に特に注意が必要なケースを解説します。

顎の骨の量が少ない方

インプラントを支えるためには、十分な顎の骨の高さや厚みが必要です。

しかし、長期間歯がない状態が続いた方や、インプラント周囲炎で骨が大きく吸収された方は、骨の量が不足していることがあります。このような場合、やり直しの前に骨を増やす処置が必要になりますが、骨の状態によっては治療が困難になることもあります。

特に高齢の方や骨粗しょう症の方は、骨の再生力が低下しているため、慎重な判断が求められます。

喫煙している方

喫煙はインプラント治療に悪影響を及ぼす大きな要因のひとつです。

タバコに含まれるニコチンは血流を悪化させ、傷の治りを遅らせるだけでなく、インプラント体と顎の骨の結合を妨げる可能性があります。また、術後の感染リスクも高まり、やり直しを行っても再び失敗するリスクが高くなります。

やり直しを成功させるためには、禁煙が強く推奨されます。喫煙者の方は、事前に禁煙を始めることが治療の第一歩となります。

全身疾患がある方

高血圧や糖尿病、心疾患、骨粗しょう症などの全身疾患をお持ちの方は、インプラント治療のやり直しが難しくなることがあります。

これらの病気は体の回復力や感染への抵抗力に影響を与えるため、手術後の治りが遅れたり、炎症が起こりやすくなったりする可能性があります。特に糖尿病の場合は、血糖値の管理が不十分だとインプラントの定着がうまくいかないこともあります。

治療を検討する際は、かかりつけの医師と連携し、全身の健康状態をしっかり確認することが大切です。

インプラント治療のやり直しの流れ

インプラントのやり直し治療は、通常の治療よりも慎重に計画され、いくつかの段階を経て進められます。以下に、一般的な流れをご紹介します。

診断と治療計画の立案

まずは現在のインプラントの状態やお口の中の環境を詳しく調べることから始まります。レントゲンやCTを使って、骨の状態や炎症の有無、インプラントの固定状況などを確認します。そのうえで、歯科医師が治療計画を立てます。

この診断と計画の精度が、再治療を成功させるための第一歩となります。

インプラント体の除去

問題があるインプラントは、そのままでは使えないため、まず取り外す処置を行います。専用の器具を使い、周囲の骨へのダメージを最小限に抑えながら丁寧に除去します。骨がすでに大きく吸収されている場合は、除去後に骨を補う処置が必要になることもあります。

除去の方法やタイミングは、状態に合わせて慎重に判断されます。

骨を再生させる治療

インプラントを再び埋め込むためには、十分な骨の厚みや高さが必要です。骨が足りない場合には骨を再生させる治療を行います。治療後は数か月かけて新しい骨がしっかりと作られるのを待ちます。

この過程は時間がかかるものの、やり直しを成功させるためにはとても重要なステップです。

新しいインプラントの埋入

骨の状態が整ったら、新しいインプラントを埋め込む手術を行います。手術は局所麻酔下で行われ、多くの場合、痛みはほとんどありません。前回の失敗をふまえて、より慎重にインプラントの位置や角度を調整して埋入されます。

手術後は、顎の骨とインプラント体がしっかり結合するまで一定期間安静にすることが大切です。

人工歯の装着と噛み合わせの調整

インプラントが安定したら、人工の歯(上部構造)を取り付けます。この段階では、見た目の自然さだけでなく、噛み合わせのバランスも重要です。噛み合わせが悪いと再びトラブルの原因になるため、必要に応じて細かい調整を行います。

違和感なく噛めること、美しく見えることの両立を目指し、丁寧に仕上げていきます。

インプラント治療のやり直しを防ぐためには

インプラントを長く安定して使うためには、治療後の生活習慣や日々のケアがとても重要です。やり直しを防ぐために、ぜひ意識しておきたいポイントをご紹介します。

信頼できる歯科医院を選ぶ

インプラント治療の成功率は、歯科医師の技術力や経験に大きく左右されます。

そのため、カウンセリングが丁寧で、治療前にしっかりと説明してくれる医院を選ぶことが大切です。また、インプラントの知識を持つ歯科医師が在籍しているか、治療実績が豊富かといった点も確認しましょう。

術後のメンテナンスまで一貫して対応してくれる歯科医院であれば、万が一のトラブルにも柔軟に対応してもらえます。

定期的なメンテナンスを欠かさない

インプラント手術後は、歯科医院での定期的なメンテナンスが欠かせません。インプラントは虫歯にはなりませんが、インプラント周囲炎といった病気になることがあります。これを防ぐためには、歯科医院でプロによるクリーニングや、噛み合わせのチェックを受けることが重要です。

しっかり歯磨きをする

毎日の歯磨きは、インプラントを守るための基本です。インプラントの周りに汚れがたまると、炎症や感染を引き起こす原因になります。

歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスなども活用し、丁寧に清掃しましょう。インプラント専用の歯ブラシや洗口液を使うのも効果的です。自分に合ったケアの方法がわからない場合は、歯科医院でブラッシング指導を受けるとよいでしょう。

生活習慣を見直す

インプラントを長持ちさせるためには、日々の生活習慣にも気を配る必要があります。喫煙はインプラント体と顎の骨の結合を妨げるため、禁煙がすすめられます。また、過度な飲酒やストレス、栄養バランスの乱れも免疫力の低下や炎症を引き起こす原因になります。

規則正しい食生活と十分な睡眠を意識し、健康的な体を維持することが、インプラントの安定につながります。

まとめ

インプラント治療は、失われた歯を補うための優れた方法ですが、すべてのケースで順調に機能するわけではありません。インプラント周囲炎やぐらつき、痛み、金属アレルギーといった問題が発生すると、やり直しが必要になることがあります。

しかし、信頼できる歯科医院で治療を受ければ、やり直しのリスクを大きく下げることが可能です。また、日頃からの丁寧な歯磨き、定期的なメンテナンス、そして生活習慣の見直しを通して、インプラントを長く快適に保ちましょう。

インプラント治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

顎関節症の原因とは?痛みや違和感の放置が招くリスクも

2025年11月27日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

顎の関節に痛みを感じた経験はありませんか。口を開けるとカクカクと音が鳴ったり、食事中に顎が疲れやすかったりする場合、それは顎関節症(がくかんせつしょう)のサインかもしれません。

顎関節症は、現代人に増えている症状の一つであり、その原因や症状は人それぞれ異なります。軽く考えて放置すると、日常生活に支障をきたすほど悪化するケースも少なくありません。

今回は、顎関節症の基本的な知識から、主な原因、放置した場合のリスク、治療法について解説します。顎関節症の症状にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

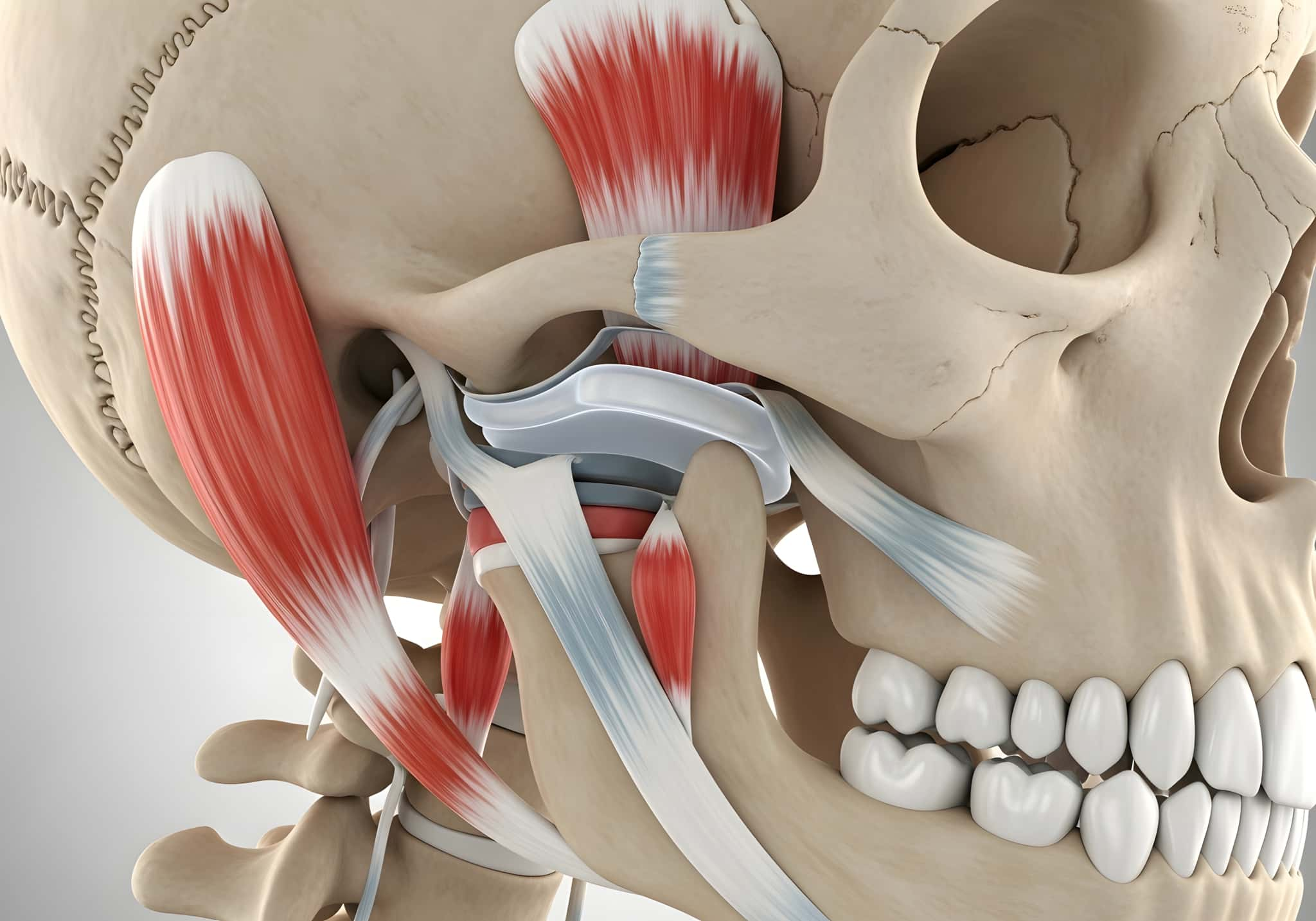

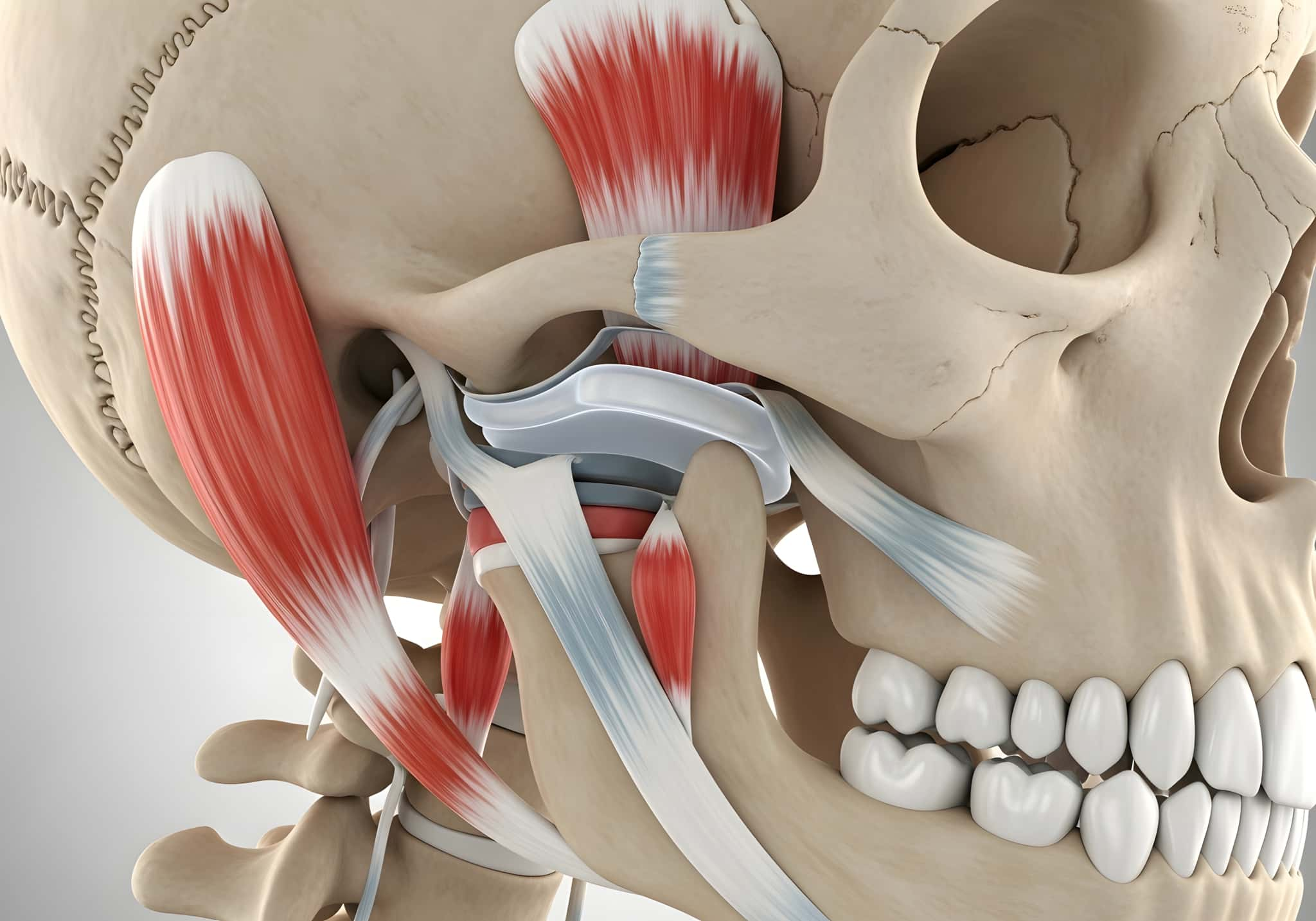

顎関節症とは

顎関節症とは、顎の関節やその周囲の筋肉などに痛みや違和感が生じる病気の総称です。

口を開けるときにカクッと音がしたり、大きく口を開けにくくなったり、噛むときに顎が疲れやすいなどの症状が見られることが多いです。人によっては頭痛や肩こりなど全身に不調を感じることもあります。

顎関節は、耳のすぐ前にある側頭骨と下顎骨が接する部分で、口の開閉や噛む動作を支える非常に重要な関節です。この部分に何らかの負担やズレが生じることで、関節や筋肉のバランスが崩れ、さまざまな症状が引き起こされます。

日本では特に20〜40代の女性に多く見られる傾向があり、その背景には生活習慣やストレス、ホルモンバランスの影響などが関係していると考えられています。

初期の段階では自然に回復するケースもありますが、慢性化すると日常生活に支障をきたすこともあるため、早めの対応が大切です。

顎関節症の原因

顎関節症にはさまざまな原因が考えられますが、代表的なものを4つご紹介します。

噛み合わせが悪い

上下の歯の噛み合わせがうまく合っていないと、顎に余計な力がかかりやすくなります。こうした噛み合わせのズレは、関節や筋肉に負担を与え、顎の痛みや動かしにくさといった不調の原因になります。

噛み合わせの乱れは、先天的な骨格や歯並びの影響に加え、虫歯の治療後の詰め物や被せ物の高さが合っていないことなどが原因になる場合もあります。また、加齢や歯の喪失によっても徐々に噛み合わせが変化し、顎の不調を招くことがあります。

歯ぎしり・食いしばりの癖がある

無意識のうちに行われる歯ぎしりや食いしばりも、顎関節に強い負荷をかける行動です。

特に就寝中の歯ぎしりは自覚が難しく、長期間にわたり関節や筋肉にダメージを与え続けることがあります。また、仕事中やスポーツ中など、集中しているときに無意識に歯を食いしばっている人も少なくありません。

これらの癖は、関節の圧迫や筋肉の緊張を引き起こし、顎関節症の発症や悪化につながります。

姿勢が悪い

一見、顎とは関係がないように思える姿勢も、顎関節症の原因となることがあります。特に、長時間のスマートフォン使用やパソコン作業によって前傾姿勢が続くと、首や肩の筋肉に負担がかかり、結果的に顎の位置がズレることがあります。

このような姿勢の乱れは、顎関節の動きに影響を与え、左右の筋肉バランスが崩れることで関節への負担が増加します。また、猫背やストレートネックなどの慢性的な姿勢不良は、顎だけでなく全身の不調につながることもあるため、日頃から正しい姿勢を意識することが大切です。

精神的ストレスがある

精神的なストレスも、顎関節症の発症に深く関与しています。強いストレスを感じると、身体が緊張状態になりやすく、知らず知らずのうちに歯ぎしりや食いしばりを引き起こすことがあります。

また、ストレスは睡眠の質を低下させ、筋肉の回復を妨げるため、顎の違和感や痛みが慢性化しやすくなります。さらに、ストレスによる自律神経の乱れが血流を悪化させ、筋肉のこわばりや疲労感を助長することもあります。

顎関節症を放置するリスク

顎関節症は、初期の段階では違和感や軽い痛みだけのことも多く、つい放置しがちです。

しかし、適切な対処をしないままでいると、症状が徐々に悪化し、噛む・話すといった基本的な動作に支障をきたす可能性があります。ここでは、顎関節症を放置することで起こり得る具体的なリスクを4つご紹介します。

症状が悪化する

顎関節症の初期段階では、少し顎が疲れやすい、口を開けると音がするといった軽微な症状が多く見られます。

しかし、放置すると痛みが強くなったり、関節の可動域が狭まり、口が開けづらくなったりすることがあります。また、関節や周囲の筋肉に慢性的な負担がかかることで、炎症が広がり、長期間にわたる治療が必要になるケースも少なくありません。

早期に治療を開始すれば軽い処置で済むことが多いため、軽視せずに治療を受けることが大切です。

噛み合わせが悪くなる

顎関節症を放置すると、顎の動きに偏りが生じ、次第に噛み合わせのバランスが崩れてくることがあります。たとえば、痛みを避けるために片側ばかりで噛むようになると、歯への負担が一部に集中し、歯の摩耗や歯周病のリスクが高まります。

さらに、噛み合わせが乱れると、顎の位置も不安定になり、筋肉や関節へのストレスが増して症状を悪化させるという悪循環に陥る可能性もあります。噛む力の偏りは、顔の左右差や発音の乱れにもつながり、見た目や生活の質にまで影響を及ぼします。

初期段階で適切な対応をすることで、こうした問題を未然に防ぐことができます。

全身の健康に影響を及ぼすことがある

顎関節は、頭や首、肩、背中などの筋肉と密接に関係しています。そのため、顎関節症によって筋肉のバランスが崩れると、肩こりや首のこり、慢性的な頭痛などの症状が現れることがあります。また、無意識のうちに姿勢が悪くなり、腰痛や眼精疲労を引き起こすこともあります。

さらに、噛み合わせのズレは自律神経の乱れにもつながり、めまいや倦怠感、集中力の低下など、全身の不調を感じる人も少なくありません。

顎関節の不調を放置することは、単に口の問題にとどまらず、心身の健康全体に影響を及ぼす可能性があるのです。

精神的なストレスにつながる

顎関節症による痛みや違和感が長引くと、日常生活に支障をきたし、精神的なストレスも蓄積していきます。たとえば、食事が楽しめない、会話がしづらい、口を大きく開けられないといった不便さは、大きなストレスとなります。

また、顎の不調が気になって集中力が続かなくなったり、人と話すのが億劫になったりと、社会生活や人間関係にも悪影響を及ぼすことがあります。身体の痛みと精神的な不安が悪循環を生み、うつ状態にまで発展するケースもあるため、早めの対応が欠かせません。

顎関節症の治療法

顎関節症の治療は、症状や原因に応じてさまざまな方法があります。ここでは代表的な4つの治療法をご紹介します。

噛み合わせの調整

噛み合わせが原因で顎関節症を引き起こしている場合、歯科医師による噛み合わせの調整が有効です。

具体的には、過剰に接触している歯を少し削って噛み合わせを均一にしたり、詰め物や被せ物の高さを調整したりすることで、顎への負担を軽減します。また、必要に応じて矯正治療を行い、歯並びそのものを改善することもあります。

適切な噛み合わせを取り戻すことで、関節や筋肉にかかる力のバランスが整い、症状の緩和が期待できます。

スプリント療法

スプリント療法は、専用のマウスピースを装着して顎関節や筋肉への負担を軽減する治療法です。主に夜間に装着することで、無意識に行われる歯ぎしりや食いしばりから歯と顎を守り、関節を安静に保ちます。

スプリントには顎の位置を正しく誘導する機能もあり、噛み合わせのズレを一時的に補正する役割も果たします。

個々の状態に合わせてオーダーメイドで作製された専用のマウスピースを装着することで、顎の筋肉の緊張が緩和され、痛みの軽減につながるケースが多く見られます。

理学療法

理学療法では、顎関節やその周囲の筋肉に対して物理的なアプローチを行い、痛みの緩和や機能の改善を図ります。

温熱療法、マッサージ、ストレッチなどを用いて、緊張した筋肉をほぐし、血流を促進します。また、口の開け閉めをスムーズに行うための運動指導や、自宅で行えるセルフケアも含まれることが多く、再発防止にもつながります。

薬に頼らず自然な方法で改善を目指せる点が理学療法のメリットであり、特に筋肉のこわばりが原因となっている場合に効果的です。

薬物療法

顎関節症に伴う痛みや炎症が強い場合には、薬による対症療法が行われます。

一般的には、非ステロイド性抗炎症薬によって炎症を抑え、痛みを軽減します。筋肉の緊張をやわらげる筋弛緩薬が処方されることもあります。一時的な症状の緩和には有効ですが、薬だけで根本的な原因を解決することは難しいため、ほかの治療法と組み合わせて行うのが基本です。

薬を服用する際は医師の指導のもと、用法・用量を守ることが大切です。

まとめ

顎関節症は、噛み合わせのズレや歯ぎしり、姿勢の悪さ、精神的なストレスなど、さまざまな原因が複雑に関係して起こる疾患です。

初期症状は軽い違和感であることが多いですが、放置すると症状が進行し、噛み合わせの悪化や全身の不調、さらには精神的なストレスにもつながる恐れがあります。

治療方法には、噛み合わせの調整やスプリント療法、理学療法、薬物療法などがあります。また、日常生活における姿勢の改善やストレス管理なども、症状の予防や再発防止に有効です。

顎の違和感や痛みに気づいたときには、我慢せず早めに歯科医院や専門機関に相談してください。早期に対応することで、症状の進行を防ぎ、健やかな生活を維持できるでしょう。

顎関節症の症状にお悩みの方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

根管治療とはどんな治療?メリットや治療の流れ、費用も

2025年11月20日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

根管治療という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。「具体的に何をするの?」「どういう流れで行われるの?」など、疑問に感じる方もいるでしょう。

この記事では、根管治療とは何かを解説し、治療の流れや費用などについて解説していきます。根管治療が必要と言われた方や、治療に不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

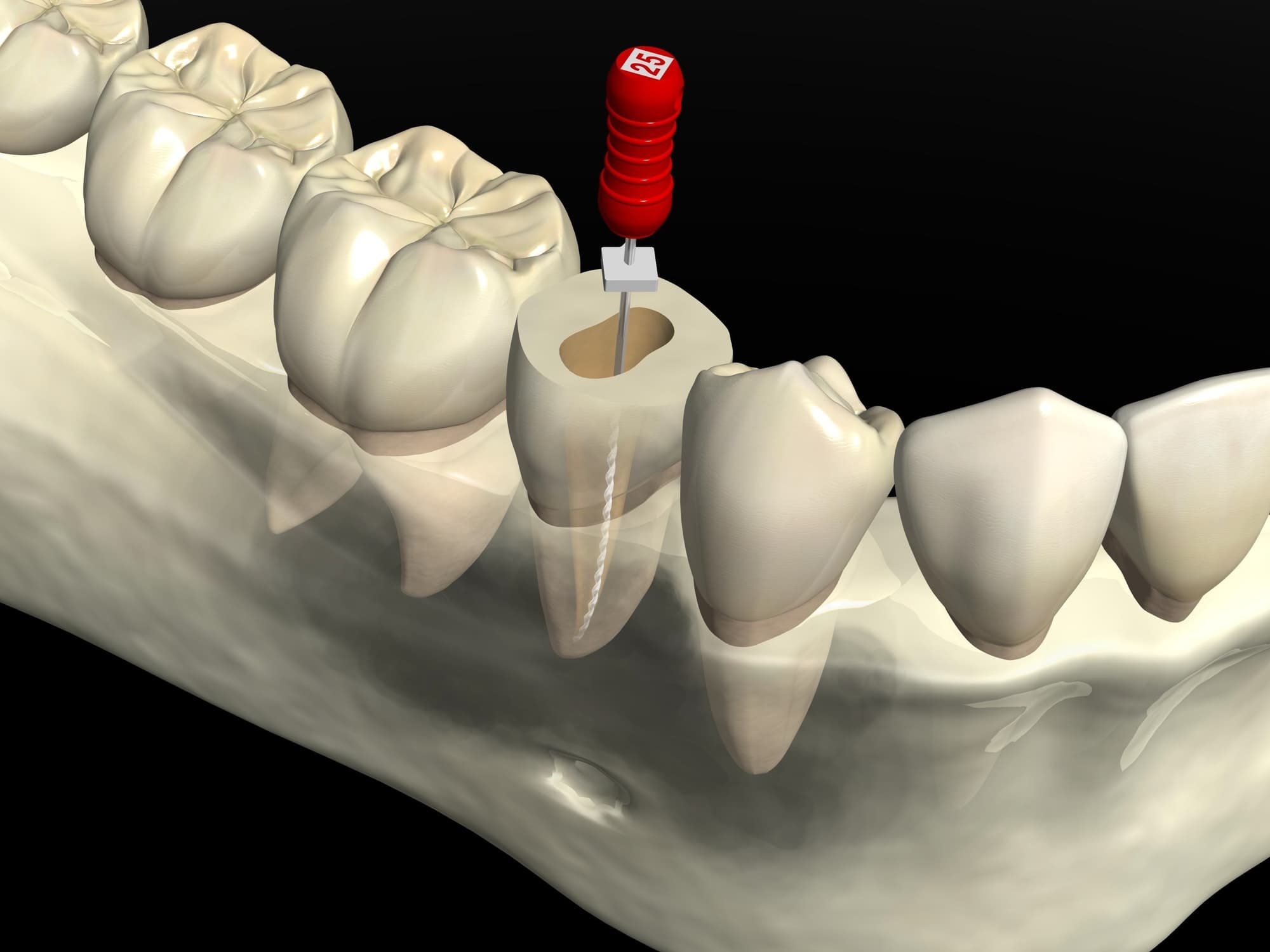

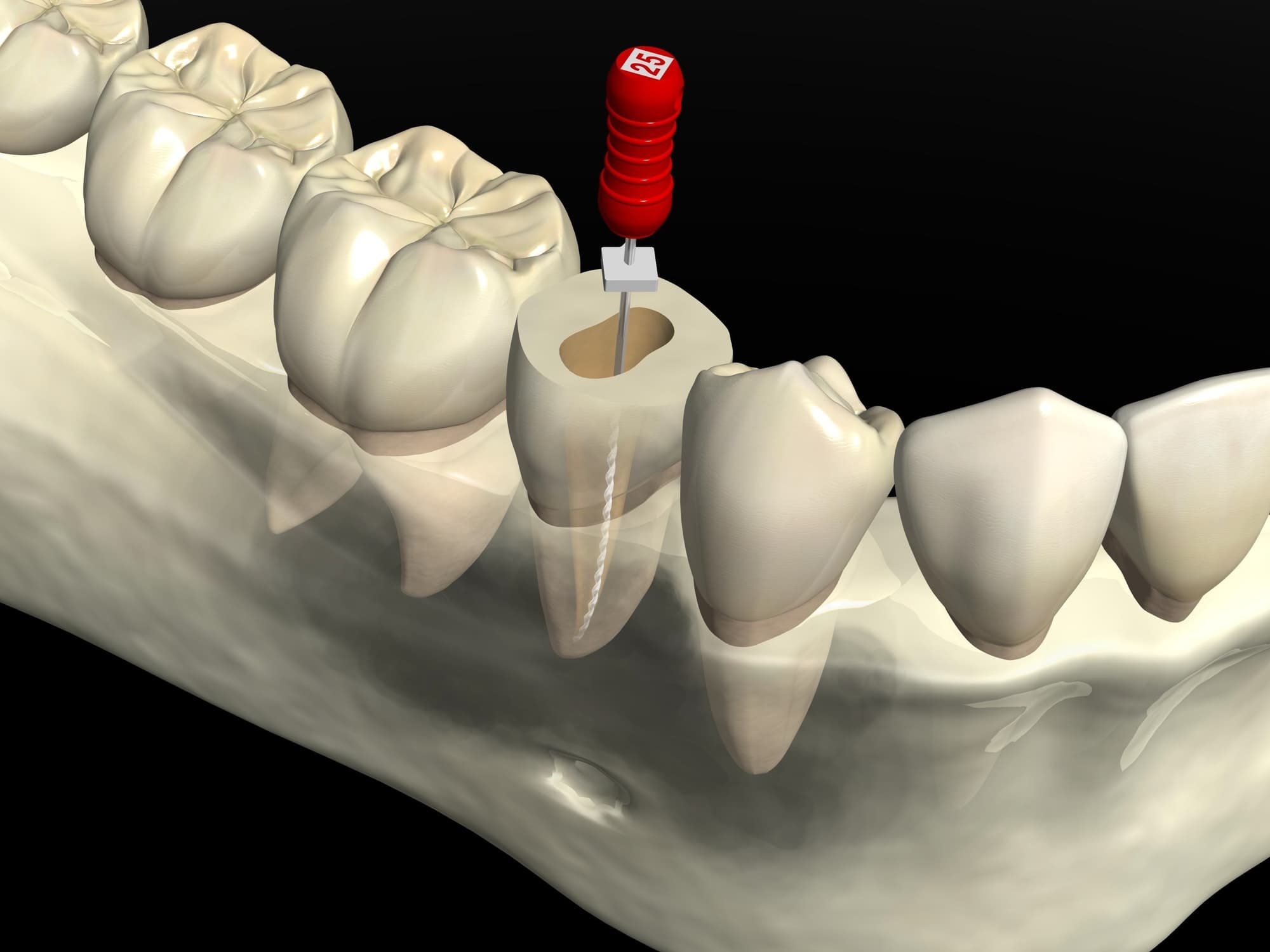

根管治療とは

根管治療とは、虫歯や外傷などで歯の中心部にある根管内まで感染した場合に、感染を除去し歯を残すために行われる治療です。歯髄とは歯の中心にある柔らかい組織で、血液や神経が通っています。根管治療では神経や血管を除去し、歯を残すことを目指します。

歯髄が感染を起こすと、激しい痛みや腫れが生じたり膿がたまったりして、放置すると歯が抜け落ちることもあります。根管治療で歯を残すことができれば、食事や会話に支障がなくなり、他の歯に過度の負担をかけることなく生活を続けられるようになります。

根管治療が必要となるケース

根管治療が必要となるのは、歯の内部にある神経や血管が通る根管の中に細菌が侵入し、炎症や感染が起きたときです。主に、以下のようなケースで治療が検討されます。

虫歯が神経まで到達している場合

虫歯が神経にまで及んでいる場合、根管治療が必要になります。虫歯は歯の表面から徐々に進行していき、エナメル質、象牙質を侵食し、最後には神経にまで達します。ここまで進行すると、冷たいものがしみる、ズキズキとした強い痛みが出るなどの症状が現れます。

治療せずに放置していると、激しい痛みが続くだけではなく、歯の機能を保てなくなり、最終的には歯を失うリスクが高くなります。

また、神経が死ぬと痛みを感じなくなることもありますが、痛みがなくなるのは治ったからではなく、神経が死んだからです。激しい痛みが急に消えた場合、むしろ状態が悪化している可能性が高いため、歯科医師に相談してください。

歯が割れたり破折したりしている場合

強い衝撃や歯ぎしり・食いしばりによって、歯にヒビが入ることがあります。このような場合も、歯の内部に細菌が入り込む恐れが高く、根管治療を検討する必要があります。

小さなヒビであれば、神経を残しながら対応できることもありますが、状態によっては神経を残せなくなります。

歯が大きく損傷している場合

事故などで歯に大きな衝撃が加わると、神経が死ぬ場合があります。また、歯の内部が細菌感染している場合も、根管治療が必要になることがあります。

根管治療のメリット

「歯の神経を除去するくらい状態が悪いなら、抜いてしまえばいいのでは」と思う方もいるかもしれません。特に、根管治療は複数回の通院が必要なため、「抜歯すれば通院回数を減らせるのに」と考える方もいるでしょう。

しかし、根管治療には、さまざまなメリットがあります。ここでは、根管治療のメリットについて解説します。

歯を保存できる

根管治療は、患者さまの歯を残すことを最優先に考えた治療法です。治療に成功すれば歯を残すことができ、食事や会話を快適に行えます。

噛み合わせや発音への影響を軽減できる

根管治療を行わない場合、状態が悪化して歯を残せなくなる可能性が高いです。歯を失った場合、隣接する歯が移動したり、噛み合う歯が伸びてきたりして、噛み合わせが変化することがあります。

また、歯がなくなると空気の流れが変わり、発音しにくくなったと感じる方も少なくありません。日常生活の質を維持するためにも、歯を抜かずに残すことが望ましいのです。

周囲の歯への負担を減らせる

根管治療を行えば、周囲の歯に過度な負担がかかるのを防ぐことができます。例えば、奥歯を失ったまま放置すると、噛むバランスが乱れて前歯や反対側の歯に過剰な力がかかり、歯の寿命を縮める可能性があります。

根管治療を行えば、噛むバランスを保ちながら隣接歯に負担をかけずに日常生活を送ることが可能になります。また、歯列全体のバランスが保たれることで、顎関節や咀嚼筋への負担も軽減され、長期的な口腔の健康維持につながります。

根管治療のデメリット

根管治療には多くのメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。根管治療を検討する際には、メリットだけではなくデメリットも理解したうえで判断することが重要です。

ここでは、根管治療のデメリットについて詳しく解説します。

治療期間が長い

根管治療は1回の治療では終わらないのが一般的です。歯の状態によって異なりますが、3~5回程度の通院が必要になることが多いです。特に、根管の形が複雑な場合や感染の進行が激しい場合は、さらに多くの時間と回数がかかることもあります。

多忙な毎日を送っている方にとっては、頻繁な通院が負担になることもあるでしょう。

再感染のリスクがある

根管治療をした後でも、感染が完全に取り除かれていない場合、再感染する可能性があります。特に、根管の中は細くて複雑な形状をしているため、治療中に汚染物質が残ることがあります。

その結果、内部で再び炎症が起き、痛みや腫れが出たり歯の根に膿がたまったりすることがあります。再感染が起きた場合は再治療が必要で、費用や通院期間がさらに増加することになります。

根管治療の流れ

ここからは、一般的な根管治療の流れをご紹介します。

初診・診断と治療計画の説明

まずは、歯科医師による診察を行い、レントゲン撮影などで歯の状態を確認します。痛みの程度やレントゲン写真の状況などから、根管治療が必要かどうか判断します。必要であればCT検査を行うこともあります。

虫歯の除去と根管の拡大

虫歯組織をすべて取り除いたら、根管内を必要に応じて拡大し、細菌や古い神経組織を可能な限り除去します。根管内は非常に細く複雑な形状をしているため、安全かつ確実に治療を進めるためには、患者さま1人ひとりに合わせた治療計画を立てることが欠かせません。

根管内の消毒・洗浄

歯髄を除去したら、根管内を洗浄して消毒します。根管内は複雑な形状をしており、1本の歯に複数の根管が存在する場合があります。そのため、何度か通院して消毒・洗浄を進めます。

仮詰めと経過観察

最終的な詰め物や被せ物を作製するまでの間、根管内を一時的に薬剤で密閉し、汚染の再発を防ぎます。仮歯を装着して日常生活に支障が出ないようにします。

根管充填と土台・被せ物の装着

根管内が綺麗になったら、歯の機能を補うための治療に進みます。根管充填とは、根管内にて専用の薬液を用いて細菌が入り込まないように補填する処置です。根管内を完全に密閉することで、細菌の侵入や繁殖を防ぎます。

次に、根管内に土台となるコアを装着してから、最終的な被せ物を作成・装着します。見た目の改善はもちろん、他の歯との噛み合わせも考慮しながら機能を回復していきます。

根管治療の費用

根管治療の費用は、使用する器具や機材、治療の難易度によって異なります。一般的には、保険診療で5,000円から1万5,000円程度、自由診療では5万円から18万円程度が目安です。

自費診療の場合は、より精密な治療が受けられるケースが多いですが、治療費の全てを自己負担しなければならないため、経済的な負担は増加します。

まとめ

根管治療は、虫歯や外傷などで歯の神経が感染した場合に、歯を抜かずに残すために行う非常に重要な治療法です。歯の内部を丁寧に清掃・消毒し、密封することで、歯の機能を回復させるだけではなく、噛み合わせや発音などの日常生活にも良い影響を与えます。

しかし、治療完了までに複数回通院する必要がある、再感染のリスクがあるなどの課題も理解しておく必要があります。それでも、適切な治療とケアを受ければ、歯を長期間にわたって使い続けられる可能性が高まります。

根管治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

歯周外科治療とは?適応となるケースや治療の種類、費用も

2025年11月13日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

歯周病は、歯ぐきの腫れや出血から始まり、放置すると歯を支える骨が溶け、最終的には歯が抜ける可能性がある深刻な病気です。

初期の段階であれば、スケーリングやブラッシング指導などの基本的な処置で改善することもありますが、進行した場合にはより高度な治療が必要になります。そこで重要になるのが歯周外科治療です。

歯周外科治療は、歯周病の進行を食い止め、失われた歯周組織の回復を目指すための専門的な治療法です。

今回は、歯周外科治療とは何か解説します。適応となる症状や治療の種類、メリット、注意点や費用についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

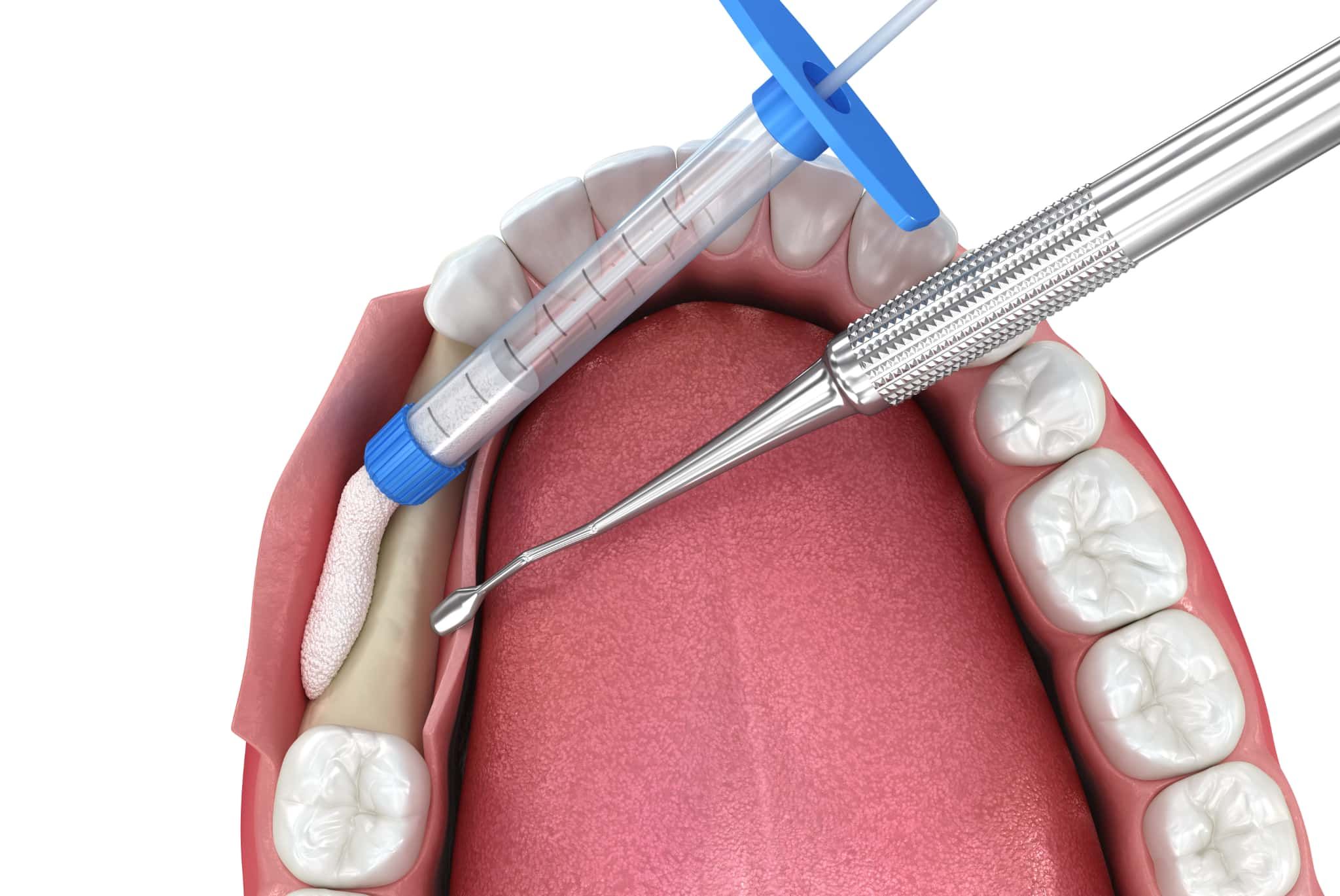

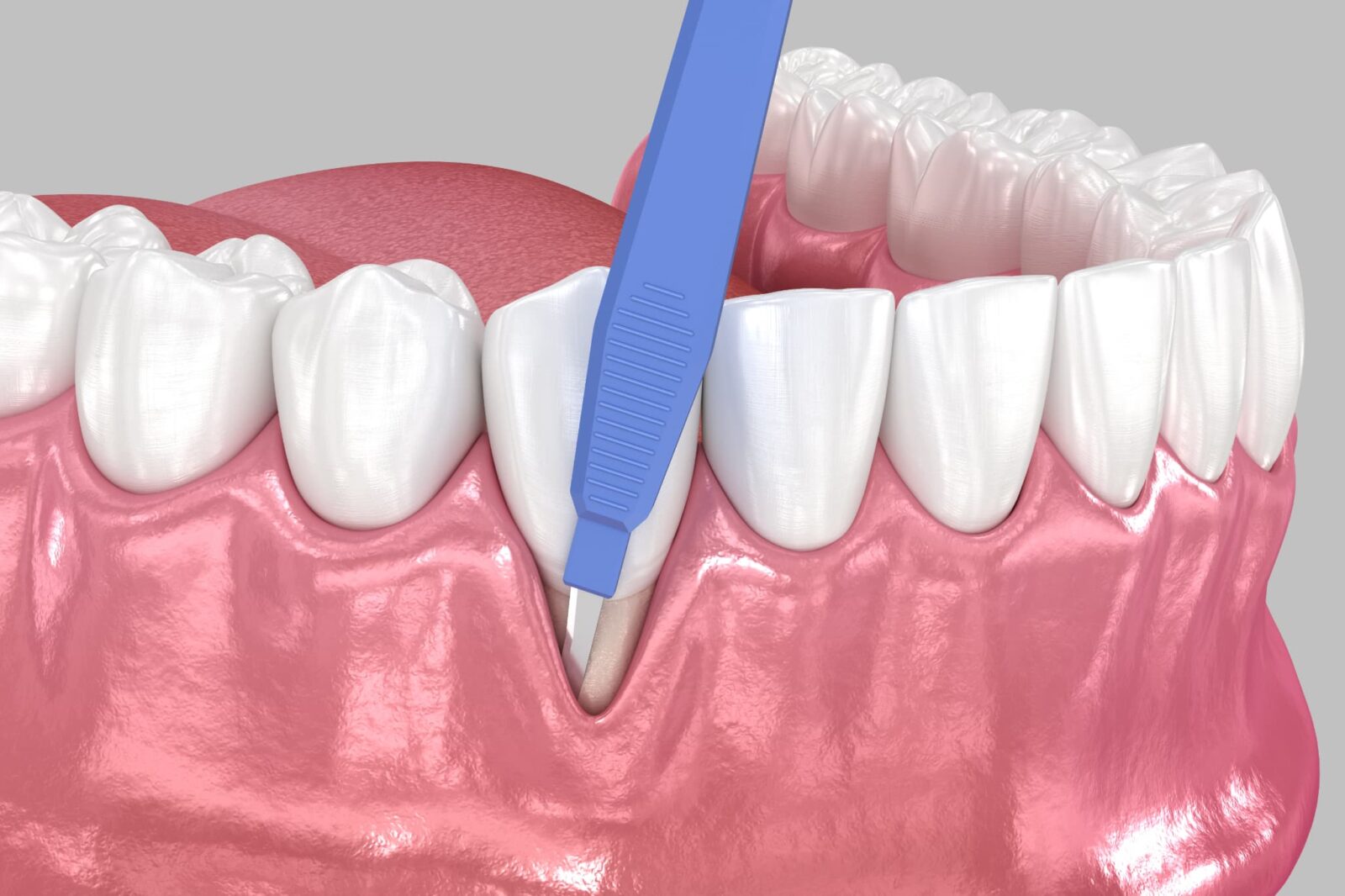

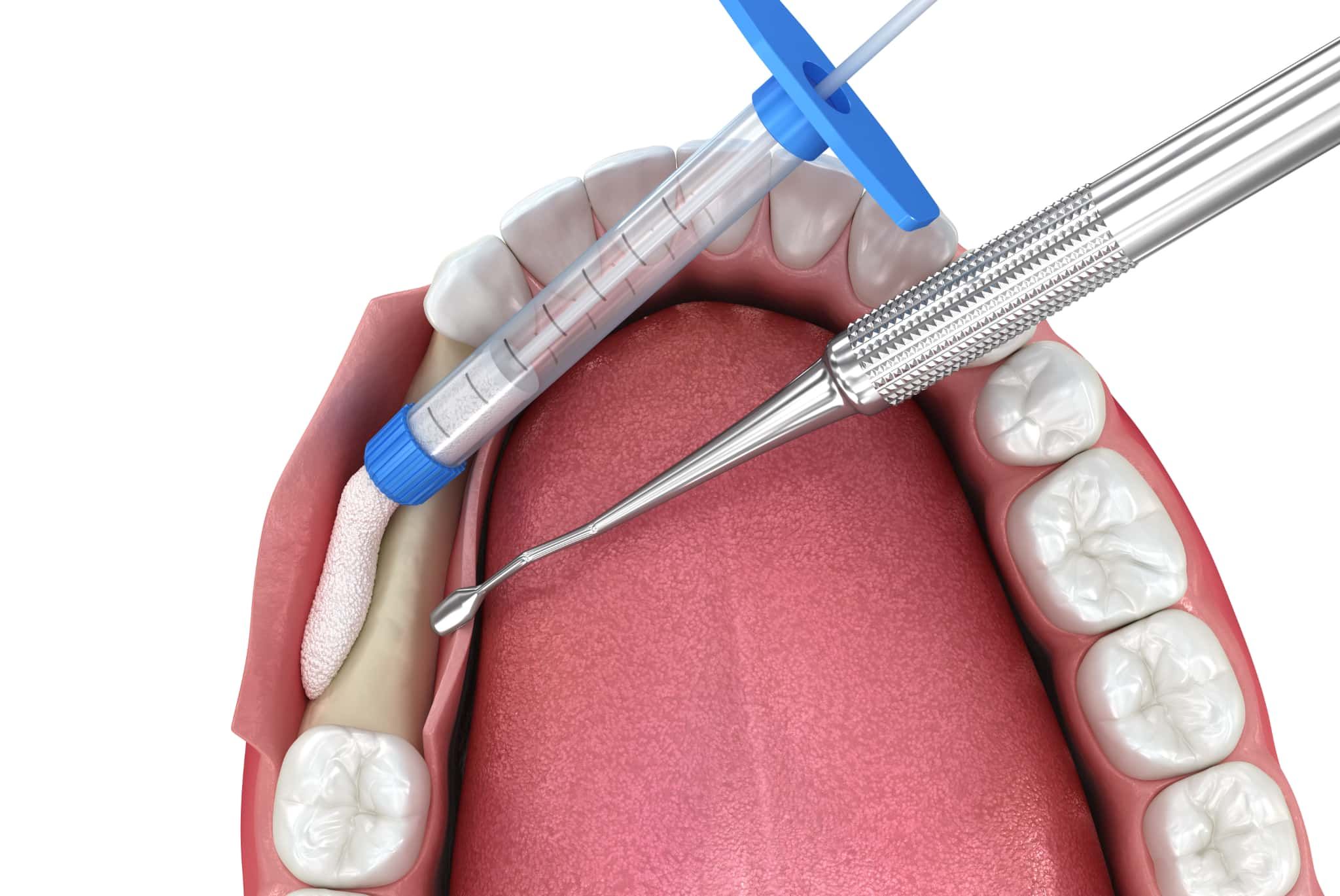

歯周外科治療とは

歯周外科治療は、歯周病が進行して歯周ポケットが深くなったり、歯を支える骨が溶けてしまったりした場合に行われる外科的な治療です。

初期の段階であれば、歯のクリーニングやスケーリング、ルートプレーニングといった基本的な処置で対応できますが、重度になるとそれだけでは十分な効果が期待できません。そこで必要になるのが、より専門的な手術をともなう歯周外科治療です。

歯ぐきを切開して内部にある歯石や感染組織を除去したり、骨や歯ぐきの再生を促す材料を使用して失われた組織を回復させたりします。このような処置を行うことで、歯周病の進行を食い止め、最終的には歯の保存につながることが期待されます。

歯周外科治療の適応となるケース

歯周外科治療が必要になるのは、一般的な歯周病治療だけでは効果が十分でない場合です。以下のようなケースでは、歯周外科治療の適応となることがあります。

歯周病が進行しているケース

歯周病が中等度から重度に進行している場合には、歯を支える骨が著しく失われていることが多いです。そのため、通常のスケーリングやルートプレーニングといった基本治療だけでは十分な効果が得られません。

特に深部に付着した歯石や感染組織は、視認が難しく、器具が届きにくいため、取り残しのリスクがあります。こうした場合には、歯ぐきを切開して歯根の奥深くまでしっかりと処置できるフラップ手術などの外科的治療が有効です。

歯ぐきの腫れや出血が続くケース

ふだんしっかりと歯みがきをしているにもかかわらず、歯ぐきの腫れや出血といった症状が長期間にわたって続く場合、歯周病が歯ぐきの奥深くまで進行している可能性があります。

見た目には大きな異常がなくても、歯周ポケットの内部では細菌が繁殖し、慢性的な炎症が起きていることがあります。

こうしたケースでは、通常の清掃では除去できない感染源が存在するため、歯ぐきを開いて内部の状態を確認・処置する外科的治療が必要になることがあります。原因を目で確認しながら取り除くことで、炎症の改善や再発の予防につながります。

歯周ポケットが深いケース

歯と歯ぐきの間にある歯周ポケットは、通常1〜3mm程度が健康な状態とされています。

しかし、歯周病が進行するとこのポケットが深くなり、4mm以上になると細菌がたまりやすくなります。特に6mm以上の深さがある場合、歯ブラシや通常の治療だけでは奥まで届かず、細菌や歯石を完全に除去することが困難になります。

このような状態では、歯ぐきを切開して内部を直接清掃する治療が必要になります。歯周ポケットを浅くすることで、再発のリスクを抑え、歯の保存にもつながります。

歯周外科治療の種類

歯周外科治療には、症状の進行度や患者さんの状態に応じて複数の治療法が存在します。ここでは代表的な治療法をご紹介します。

フラップ手術

フラップ手術は、歯ぐきを切開して歯根の表面を露出させ、そこに付着している歯石や感染組織を目視で確実に除去するための手術です。処置後は、切開した歯ぐきを元に戻し、縫合します。

この手術は、歯周ポケットの深さを改善し、歯周病の進行を食い止める効果があります。また、清掃性が向上するため、術後のセルフケアがしやすくなり、再発予防にもつながります。

歯周組織再生療法

歯周病によって失われた歯槽骨や歯根膜、セメント質といった歯周組織を再生させることを目的とした治療法です。単に感染を取り除くだけでなく、歯を支える構造そのものを回復させることが期待できます。以下に代表的な再生療法をご紹介します。

GTR法

GTR法は、失われた歯周組織の再生を促すための歯周外科治療です。この治療では、メンブレンと呼ばれる特殊な人工膜を使用し、再生を望む歯根膜や骨の領域に、歯ぐきの細胞が入り込まないように遮断することで、組織が正しく再生する環境を整えます。

特に垂直性の骨欠損がある症例に適応となり、骨の再生とともに歯の安定性を取り戻すことが期待されます。

ただし、状態によっては適応とならない場合もあるため、治療前の精密な診断が重要です。

エムドゲイン法

エムドゲイン法は、ブタの歯胚から抽出されたたんぱく質を主成分とするゲル状の材料を使用する治療法です。このエムドゲインは、歯の発生過程を再現し、歯根膜やセメント質、骨の再生を促します。

手術の際に、感染組織を除去したあと、このゲルを欠損部に塗布し、再生を待つという流れです。安全性が高く、成功率も高い再生療法のひとつとして注目されています。

リグロス

リグロスは、日本で開発された歯周組織再生用の薬剤です。主成分はbFGF(線維芽細胞増殖因子)で、骨や歯根膜などの再生を促します。

リグロスは、保険が適用される点が特徴で、再生療法のなかでも費用を抑えられるというメリットがあります。適応となる症例には限りがありますが、条件が合えば非常に有効な治療法です。

歯周外科治療を受けるメリット

歯周外科治療を受けることで得られる最大のメリットは、自分の歯を残せる可能性が高まるという点です。歯周病によってダメージを受けた歯周組織を回復・再生させることで、本来なら抜歯となるケースでも歯を保存できる可能性があります。

また、治療によって歯周ポケットが浅くなり、セルフケアがしやすくなるため、歯周病の再発予防にもつながります。さらに、歯ぐきの腫れや出血が改善することで、口臭の軽減や食事のしやすさ、審美的な改善といった日常生活の質の向上も期待できます。

歯周外科治療を受けるときの注意点

歯周外科治療は、効果的な治療法である一方で、注意すべき点もあります。

まず、手術後には一時的な痛みや腫れが生じることがあり、生活に支障が出ることもあります。また、喫煙や糖尿病などの生活習慣病がある方は、治癒が遅れたり、再生療法の効果が十分に得られなかったりする可能性があります。

そのため、治療前に歯科医師と十分に相談し、必要に応じて生活習慣の改善を検討することも重要です。さらに、治療が終了したあと、定期的なメンテナンスを怠ると、再発のリスクが高まります。歯周外科治療は治して終わりではなく、継続的な管理と意識が不可欠です。

歯周外科治療の費用

歯周外科治療の費用は、治療内容や使用する薬剤、保険の適用範囲によって異なります。例えば、基本的なフラップ手術であれば、健康保険が適用されることが多く、3割負担であれば1本あたり数千円〜1万円程度で受けられます。

一方で、歯周組織再生療法に関しては、GTR法やエムドゲイン法は原則として自費診療となるため、1本あたり数万円〜10万円前後かかることもあります。

ただし、リグロスは保険適用の対象になるため、安価に治療を受けられるのが特徴です。費用については、治療前に必ず歯科医院で確認し、納得したうえで治療を進めることが大切です。

まとめ

歯周外科治療は、進行した歯周病に対する最後の砦ともいえる治療法です。適切に行われることで、歯を失わずに済む可能性が高まり、生活の質を大きく向上させることができます。治療には外科的な処置を伴うため、不安に感じる方も少なくありません。

しかし、しっかりとした診査・診断、丁寧な説明を受け、納得したうえで治療に臨めば、その効果は十分に期待できます。近年では再生療法の選択肢も増え、より多くの方が歯を残す治療を選択できるようになりました。

歯周病でお悩みの方は、早めに歯科医院を受診し、自分に適した治療法を検討することが重要です。

歯周病の症状にお悩みの方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

前歯のインプラント治療は難しい?メリット・デメリットも

2025年11月6日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

前歯を失った際、見た目や機能の回復を考えたときにインプラント治療は非常に有力な選択肢です。

インプラントは天然歯のような美しさと噛む機能を回復できる治療法として注目されていますが、前歯は見た目の自然さが求められるため、治療の難易度が高いとされています。

また、前歯は会話や笑顔など日常の動作で常に目立つ場所にあるため、わずかな違和感も大きなストレスになることがあります。

今回は、前歯のインプラント治療における難しさやメリット・デメリットについて解説します。前歯をインプラントにしたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

前歯のインプラント治療は難しい?

前歯のインプラント治療は、機能性・審美性が求められるため、難易度が高いといわれています。ここでは、前歯のインプラント治療が難しいといわれる理由について解説します。

骨の厚み・高さが不足していることが多いため

前歯の部位は、もともと骨の厚みや高さが十分でないケースが多く見られます。特に、歯を失ってから時間が経っている場合、骨がさらに吸収されて薄くなることがあります。

インプラント治療では、顎の骨とインプラント体をしっかりと固定させるために一定の骨量が必要となります。骨の状態が不安定なままインプラント体を埋入すると、安定性が損なわれるリスクがあります。

そのため、顎の骨が不足している場合には骨造成と呼ばれる追加の処置が必要になることがあるのです。

審美性が重視されるため

前歯は笑顔や会話の際に目立つ顔の一部であり、審美性が非常に重視されます。

ほかの部位と異なり、歯ぐきのラインや歯の形状、色調などが正確でないと不自然に見えることがあります。例えば、歯の色が周囲の歯と異なったり、インプラントの金属が透けて見えたりすると、見た目に違和感が生じることがあるのです。

そのため、天然歯と同じような透明感や自然な歯ぐきのラインを再現する必要があります。高い技術力が求められるため、難しいといわれているのです。

噛み合わせや機能面への配慮も必要

前歯は奥歯ほど強い力が加わるわけではありませんが、発音や食べ物を噛み切るといった繊細な機能を担っています。そのため、インプラント治療においても、見た目だけでなく噛み合わせや機能面への配慮が欠かせません。

特に前歯部では、上下の歯の接触関係が不適切だと、インプラントに過剰な負担がかかり、破損や脱落のリスクが高まります。また、舌や唇の動きとの調和がとれていないと、発音がしにくくなることもあります。

噛み合わせを正しく調整するためには、治療前の精密な診断と、術後の微調整が非常に重要です。

前歯をインプラントにする場合のメリット

ここでは、前歯をインプラントにするメリットについて解説します。

自然な見た目を再現できる

前歯のインプラントは、審美性を重視して設計されるため、自然な見た目を再現することが可能です。色や形、大きさなどを周囲の歯に合わせることで、インプラントであることに気づかれにくい仕上がりになります。

なかでも、ジルコニアやオールセラミックなどの審美性の高い素材を選択することで、天然歯のような透明感やツヤを再現することができます。

しっかり噛めるようになる

前歯は食べ物を噛み切る役割を持っており、この機能が損なわれると、硬いものや繊維質の食材が食べにくくなります。入れ歯とは異なり、インプラントは顎の骨に直接固定されるため、非常に安定性が高く、硬いものもしっかりと噛めるようになります。

インプラントによってその機能が回復すれば、以前と同じように食事を楽しむことができ、栄養の偏りや食べるストレスを軽減することにもつながります。また、しっかりと噛めることで、発音や表情の自然さも保ちやすくなります。

隣接歯への影響が少ない

前歯を失った場合の治療法としてブリッジを選ぶと、両隣の健康な歯を削って支えにする必要があります。

一方で、インプラントは単独で歯を支える構造のため、周囲の歯を削る必要がありません。隣接する天然歯への影響が少ない点がインプラント治療のメリットといえるでしょう。

また、周囲の歯に過剰な負担をかけずに済むため、口全体の健康を長く維持しやすくなります。周囲の歯に負担をかけたくないと考える方にとって、インプラントは理想的な選択肢といえるでしょう。

耐久性が高い

インプラントは適切なケアとメンテナンスを行うことで、長期間にわたって使用可能です。一般的には10年以上、場合によっては20年以上使用できるケースもあり、長期的な視点で見ると非常にコストパフォーマンスの高い治療法といえます。

前歯をインプラントにする場合のデメリット

前歯をインプラントにすることには多くのメリットがありますが、同時にデメリットや注意点も存在します。ここでは、前歯をインプラントにするデメリットについて解説します。

骨が薄い・少ない場合は追加治療が必要

前歯のインプラント治療では、顎の骨の厚みや高さが十分にあるかどうかが成功の鍵となります。

しかし、前歯の部位はもともと骨が薄い傾向があり、歯を失ってから時間が経つと、骨がさらに吸収されてしまうことがあります。このような場合、そのままではインプラント体を埋め込むことができず、骨造成などの追加治療が必要になります。

骨造成などの追加治療が必要になると、治療期間が延びたり費用が増えたりする可能性があります。また、追加治療には外科的処置が伴うため、身体への負担も増えることになります。この点については、事前によく理解しておく必要があるでしょう。

費用が高額

インプラント治療は、保険適用の対象にならないため、費用が高くなる傾向があります。1本あたりの費用はおおよそ30万〜50万円程度が相場とされており、使用する素材や治療内容によってはさらに高額になることもあります。

特に前歯では審美性を重視して、オールセラミックやジルコニアなどの高品質な材料を使用することが多く、費用に反映されやすい点が特徴です。また、骨造成などの追加の処置が必要になると、その分の費用が上乗せされます。

そのため、事前に見積もりを確認し、納得したうえで治療を進めることが大切です。

定期的にメンテナンスが必要

インプラントは人工の歯であるため虫歯にはなりません。

しかし、インプラント治療後のケアを怠ると、周囲の歯茎や骨が炎症を起こすインプラント周囲炎を引き起こすリスクが高まります。インプラント周囲炎が進行するとインプラントを支える骨が吸収され、最悪の場合にはインプラントが抜け落ちる可能性もあります。

これを防ぐためには、治療後も定期的にメンテナンスを受けることが重要です。定期的に歯科医院でメンテナンスを受けていれば、万が一、インプラント周囲炎などのトラブルが起こっていても、早期に発見・対処ができます。

また、メンテナンスの際には歯のクリーニングも行われます。歯科医院では専用の器具を使用して、ふだんの歯磨きでは落としきれないインプラント周囲に付着した汚れも除去します。これによって、インプラント周囲炎を引き起こすリスクを軽減できるのです。

しかし、仕事や家事などで忙しく、なかなか歯科医院を受診できない方にとって、定期的に通院が必要になる点はデメリットといえるでしょう。

外科手術が必要

インプラント治療では、顎の骨に人工の歯根を埋め込むための外科手術が必要になります。局所麻酔下で行われることが一般的で、痛みはしっかり管理されますが、外科的な処置である以上、身体への負担やリスクを伴う点は理解しておく必要があります。

まとめ

前歯のインプラント治療は、見た目の美しさと噛む機能の両立が求められるため、非常に繊細で高度な技術を必要とします。骨や歯茎の状態、審美性、機能性など多くの点に配慮が必要であり、治療計画や医師の技術力が結果を大きく左右します。

一方で、自然な見た目やしっかり噛める感覚、周囲の歯を守れるなどの大きなメリットがあり、長期的な満足度も高い治療法です。費用が高額、外科的手術が必要といったデメリットもありますが、それらを踏まえても選ぶ価値のある方法といえるでしょう。

メリットとデメリットをよく理解し、歯科医師とよく相談のうえ、ご自身に合った治療法を検討しましょう。

インプラント治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

予防歯科とは?むし歯や歯周病を防ぐためには何をする?

2025年10月23日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

歯科医院といえば「痛くなったら行くところ」というイメージを持っている方が多いかもしれません。

しかし、近年では、病気を未然に防ぐ予防歯科が注目されています。むし歯や歯周病になると治療が必要ですが、日ごろのケアや定期的な検診によって発生を防ぐことも可能なのです。

この記事では、予防歯科の基本から具体的な取り組みの内容、そして受けるメリットについてわかりやすく解説していきます。将来の口腔の健康を守るためにも、ぜひ参考にしてみてください。

予防歯科とは

予防歯科とは、むし歯や歯周病といった口腔内の病気を治療するのではなく、それらの病気を未然に防ぐことを目的とした歯科医療の分野です。つまり、症状が現れてから歯科医師の診察を受けるのではなく、定期的に通院してチェックやクリーニングを受け、病気のリスクを減らしていくことを指します。

また、こうした予防の取り組みは、歯だけでなく歯周組織、加えて全身の健康にも良い影響を及ぼすことが分かっています。

予防歯科の重要性が認識されつつある背景には、歯科のみならず医療全体の考え方の変化が挙げられるでしょう。従来の治療中心の医療から、疾病予防と健康寿命の延伸を目指す考えにシフトしているのです。

予防歯科を受けることで、むし歯や歯周病の早期発見・早期治療が可能となり、結果として歯を失うリスクを低減させられます。口腔内の健康管理にとどまらず、正しい歯磨き方法や生活習慣の改善といった、セルフケアの指導も実施されることが多いです。

予防歯科で行うこと

予防歯科においては、むし歯や歯周病の原因を取り除くために、さまざまな予防処置や定期的なケアが行われます。これらの処置は、患者さま一人ひとりの口腔内の状態やリスクに応じて選択されます。

ここでは、一般的に広く実施されている内容を確認していきましょう。

定期検診

予防歯科で最も基本となるのが定期検診です。歯が痛くないときでも、口腔内の状態を確認してもらいましょう。定期的に歯科検診を受けていれば、虫歯や歯周病を初期段階で発見でき、治療の負担を減らせます。

PMTC(歯のクリーニング)

PMTCとは、プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニングの略で、歯科衛生士が専用器具を使って行う歯のクリーニングのことです。普段の歯磨きでは取りきれない、歯と歯の間や歯と歯茎の境目に付着したプラーク(歯垢)・歯石を除去することで、むし歯の発生や歯周病の進行を防ぎます。

施術後は歯がツルツルになり、爽快感を得られるでしょう。

フッ素塗布

フッ素塗布は、むし歯の予防効果が期待できる処置です。高濃度のフッ素を歯の表面に塗布することで、歯の再石灰化を促進し、エナメル質を強化します。エナメル質が強化されれば、酸に対する抵抗力を高めることができるのです。

特に、乳歯や生えたばかりの永久歯はフッ素の効果を受けやすいため、定期的に受けることが推奨されています。

ブラッシング指導

歯科医院でのケアだけでなく、日々のセルフケアも、口腔トラブルの予防には欠かせません。

しかし、自己流の磨き方では、どうしても磨き残しが発生します。特に、奥歯の溝や歯と歯の間、歯並びが悪い部位には食べかすが多く残りやすく、むし歯や歯周病になる可能性が高いといえるでしょう。

歯並びや歯ぐきの状態は一人ひとり異なるため、歯科医院ではブラッシング指導が実施されます。ブラッシング指導を受けることで、どの部分に磨き残しが多いか、どのような角度や力加減で磨けばよいかを教えてもらえます。

効果的なケアを行えるようになれば、むし歯・歯周病予防の効果を高められるでしょう。

予防歯科のメリット

予防歯科は、むし歯や歯周病などの口内トラブルを防ぐだけでなく、治療にかかる時間や費用、体への負担を軽減することにもつながります。定期的に予防歯科を活用することにより、口内環境を整えるだけでなく、生活の質を高められるといえるでしょう。

ここでは、予防歯科の主なメリットを具体的にご紹介していきます。

口内の健康状態を把握できる

定期的な歯科受診により、自分の口内の状態を把握できます。このため、より適切なセルフケアができるようになるでしょう。また、むし歯や歯周病の初期段階での発見が可能となり、大掛かりな治療が必要になる前に対処することも可能です。

治療費を抑えられる

定期的に歯科を受診していれば、口腔トラブルの悪化を防げます。虫歯や歯周病が発生していたとしても、早期に見つけて治療を始められるでしょう。そのため、治療費の軽減にもつながります。

例えば、虫歯を初期の段階で発見して治療すれば、歯を削る処置は不要なこともあります。フッ素塗布などの処置で改善できることもあるので、経済的な負担を大きく抑えられるでしょう。

しかし、放置して虫歯が進行すれば、歯を削って詰め物・被せ物をする治療が必要になります。歯の神経を取り除く根管治療が必要になることもあるでしょう。この場合、治療費の負担が大きくなってしまいます。

また、口腔トラブルが重症化して歯を残せなくなった場合、入れ歯やブリッジ、インプラントなどで歯を補う必要が出てきます。初期段階での治療よりも経済的負担が増加することは容易に想像できるのではないでしょうか。

予防歯科では、定期的なケアと早期発見・早期治療により、これらの問題を未然に防ぎ、結果的に経済的負担の軽減に大きく貢献するのです。

治療の負担を軽減できる

予防歯科の最大のメリットは、むし歯や歯周病が重症化する前に対処できることです。経済的な負担を抑えられることは上述しましたが、大掛かりな治療が必要になれば、その分患者さまの身体的・精神的な負担も増加します。

生活習慣を見直せる

予防歯科では、歯磨き指導や生活習慣の指導も行われることがあります。これにより、自分の口の状態に合ったセルフケアができるようになり、日常生活に対する意識も自然と高まります。

虫歯や歯周病は、生活習慣病の一種とも言われることがあります。原因となる菌によって発生する感染症なので、食生活を変えるだけでも予防効果は高められるでしょう。

歯科医院で予防歯科を受ける頻度

予防歯科は、3ヶ月に1回程度受けるのがよいとされています。これより間隔をあけるとプラークが蓄積しやすくなり、むし歯や歯周病のリスクが高まります。

ただし、口腔内の状態は人によって異なるので、必要な受診頻度は歯科医師に確認しましょう。口腔トラブルのリスクが低い方は、6ヶ月に1回で良いと指示されることもあります。

一方、歯周病の既往歴がある方や、ブラッシングを十分にできない可能性が高い方などは、1〜2ヶ月に1回と伝えられることもあるでしょう。患者さまにあった頻度で受診することが、口内の健康を維持するためには欠かせません。

まとめ

予防歯科とは、虫歯や歯周病の発症を未然に防ぐことを目的とした歯科医療の分野です。治療中心のアプローチから、健康維持と生活の質の向上を目指す予防中心の医療へとシフトしていく中で、予防歯科の重要性もますます高まっています。

予防歯科の基本的なケアとして、定期検診やブラッシング指導、PMTC(専用機器を用いたプロによる歯のクリーニング)、フッ素塗布などが行われます。これらの処置を行うことで、むし歯や歯周病のリスクを減らして口内環境を整えます。

大掛かりな治療を回避できれば、治療費や通院回数を減らして経済的・身体的負担を軽減することも可能です。定期的なチェックと予防ケアを繰り返すことで、将来の健康と笑顔を守れるといえるでしょう。

予防歯科を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

MAIL相談

MAIL相談