噛み合わせが悪い原因・症状・治療法を徹底解説|セルフチェックと対策も紹介

2025年8月16日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

自分の噛み合わせが悪いと感じるものの、具体的にどんな状態なのか、放置してよいのかわからず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

実は、噛み合わせの乱れは見た目の問題だけでなく、頭痛や肩こりといった全身の不調につながることもあります。気づかないうちに歯や顎に負担をかけ、将来的な健康リスクを高めてしまう可能性もあるため、早めに正しい知識を知ることが大切です。

この記事では、噛み合わせが悪くなる原因や体に現れる症状、自分でできるチェック方法、主な治療法を解説します。治療にかかる費用や予防法もご紹介するので、噛み合わせの悩みを解消したい方はぜひ参考にしてください。

噛み合わせが悪いとはどういう状態か

噛み合わせが悪い状態とは、上下の歯が正しく接触せず、食事や会話の際に歯や顎に負担がかかる状態を指します。

例えば、上下の前歯がしっかり噛み合わず隙間ができる「開咬」、下の歯が上の歯より前に出る「反対咬合(受け口)」、奥歯だけが当たり前歯が噛み合わない「過蓋咬合」など、さまざまなタイプがあります。

噛み合わせの乱れが長期間続くと、歯や歯ぐき、顎関節に悪影響を及ぼす可能性があります。

正常な噛み合わせ

正常な噛み合わせでは、上下の歯がバランスよく接触し、食事や会話の際に顎や歯に過度な負担がかかりません。上の前歯が下の前歯をわずかに覆い、奥歯も均等に噛み合うことで、咀嚼や発音がスムーズに行えます。

一方、噛み合わせが悪い場合は、歯並びや顎の位置にズレが生じ、歯や顎への負担が増加します。その結果、歯のすり減りや顎関節症、さらには口腔内の清掃がしにくくなることで虫歯や歯周病のリスクが高まることもあります。

噛み合わせが悪くなる主な原因

ここでは、噛み合わせが悪くなる主な原因を3つ解説します。

遺伝や骨格による要因

顎の大きさや形、歯の並び方は遺伝による影響を受けやすく、家族に同じような傾向が見られることもあります。また、上顎と下顎のバランスが崩れている場合や、歯の本数や大きさに違いがあると、自然と噛み合わせがずれてしまうことがあります。

生活習慣や癖による影響

日常生活の中で無意識に行っている癖や習慣も、噛み合わせに影響を及ぼすことがあります。例えば、指しゃぶりや爪を噛む癖、頬杖をつく、片側だけで噛むといった行動は、長期間続くと顎や歯の位置に変化をもたらす可能性があります。

また、口呼吸や舌の位置が正しくない場合も、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼすことが知られています。

歯の欠損や治療後のトラブル

虫歯や歯周病などで歯を失った場合や、詰め物・被せ物などの治療後に噛み合わせが合わなくなるケースもあります。歯が抜けたまま放置すると、周囲の歯が動いてしまい、全体のバランスが崩れることがあります。

また、治療による補綴物が適切でない場合にも、噛み合わせの不調和が生じることがあるため、定期的な歯科受診が重要です。

噛み合わせが悪い場合に現れる症状

噛み合わせが悪い場合、口の中だけでなく全身にもさまざまな症状が現れることがありますので、主な症状について詳しく解説します。

口腔内の症状(虫歯・歯周病・顎関節症など)

噛み合わせが悪いと、特定の歯に過度な力がかかりやすくなります。その結果、歯のすり減りや欠け、虫歯や歯周病のリスクが高まることがあります。

また、顎関節に負担がかかることで、口を開け閉めする際に痛みや違和感、カクカクとした音が生じる顎関節症を引き起こすこともあります。これらの症状は日常生活に支障をきたす場合もあるため、注意が必要です。

全身への影響(頭痛・肩こり・消化不良など)

噛み合わせの乱れは、顎や顔周辺の筋肉に余計な緊張をもたらすことがあり、それが頭痛や肩こりの原因となることがあります。

また、食べ物を十分に噛み砕けないことで消化不良や胃腸への負担が生じる場合も報告されています。

これらの症状は一見、口腔内とは無関係に思えるかもしれませんが、噛み合わせと関連していることがあります。

顔の歪みや発音・滑舌の問題

噛み合わせが悪いと、顔の筋肉のバランスが崩れ、左右非対称な表情や顔の歪みが目立つことがあります。

また、歯並びや噛み合わせの影響で発音が不明瞭になったり、滑舌が悪くなることもあります。

これらの変化は見た目やコミュニケーションにも影響を及ぼすため、気になる場合は歯科医師への相談が勧められます。

噛み合わせが悪いことによるリスクと放置の影響

噛み合わせが悪い場合に生じるリスクや、放置した場合の影響について詳しく解説します。

症状の進行と将来的な健康リスク

噛み合わせが悪い状態をそのままにしておくと、歯や顎の骨に負担がかかりやすくなります。歯のすり減りや歯周病、顎関節症といったトラブルが進行する可能性もあるでしょう。

また、噛む力のバランスが崩れるため、特定の歯に過度な力がかかります。歯の破折や脱落のリスクも高まる可能性があります。

さらに、噛み合わせの不調和が長期間続くと、全身の健康にも影響を及ぼす場合があります。肩こりや頭痛、姿勢の悪化などに繋がる方は少なくありません。

日常生活や精神面への影響

噛み合わせの悪さは、食事のしづらさや発音のしにくさにつながることもあります。食事の楽しみが減少したり、会話に自信を持てなくなったりすることも考えられるでしょう。

長期間にわたり不快な症状が続くと、ストレスや不安が強まることもあるため、早めの相談や適切な対応が大切です。

噛み合わせが悪いか自分でチェックする方法

噛み合わせが悪いかどうかを自宅で簡単にチェックする方法や、セルフチェック時の注意点、受診の目安について解説します。

自宅でできる簡単なセルフチェック方法

まず鏡の前で上下の歯を軽く噛み合わせてみましょう。このとき、前歯や奥歯がきちんと接触しているか、左右どちらかにずれていないかを観察します。

また、口を閉じたときにどちらか一方の歯だけが強く当たる、あるいは歯がうまく噛み合わず隙間ができる場合も噛み合わせの乱れが疑われます。

さらに、食事中に片側だけで噛む癖がある、顎がカクカク鳴る、口を大きく開けにくいといった症状もセルフチェックの参考になります。

チェック時の注意点と受診の目安

セルフチェックはあくまで目安であり、噛み合わせの状態は個人差が大きいため自己判断には限界があります。痛みや違和感が続く場合、または食事や会話に支障がある場合は、早めに歯科医院で専門的な診断を受けることが大切です。

特に顎の痛みや頭痛、肩こりなど全身症状が現れる場合は、噛み合わせ以外の原因も考えられるため、無理に自己判断せず専門家に相談しましょう。

噛み合わせを悪化させないためのセルフケアと予防法

噛み合わせが悪化しないようにするためには、日常生活でのセルフケアや予防法を知り、実践することが大切です。

日常生活で気をつけるポイント

噛み合わせを守るためには、まず日常のちょっとした行動に注意を払うことが重要です。例えば、食事の際は片側だけで噛むのではなく、両側をバランスよく使うよう意識しましょう。

また、硬すぎる食べ物を頻繁に食べると歯や顎に負担がかかることがあるため、食材の硬さにも注意が必要です。

さらに、頬杖をつく、うつぶせ寝をするなど、顎に偏った力がかかる姿勢を避けることも噛み合わせの悪化予防につながります。

歯磨きも丁寧に行い、虫歯や歯周病を防ぐことで、噛み合わせのトラブルを未然に防ぐことができます。

悪い癖や習慣の見直し

無意識のうちに行っている癖や習慣も、噛み合わせに影響を及ぼすことがあります。例えば、歯ぎしりや食いしばりは、歯や顎に大きな負担をかけるため、できるだけ意識してやめるよう心がけましょう。

ストレスが原因となることも多いため、リラックスできる時間を作ることも大切です。

また、爪を噛む、ペンを噛むなどの癖も、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす可能性があるため、意識的に控えるようにしましょう。

これらの習慣を見直すことで、噛み合わせの悪化を予防しやすくなります。

噛み合わせが悪い場合の主な治療法

噛み合わせが悪い場合に考えられる主な治療法について、それぞれの特徴や適応例をわかりやすく解説します。

矯正治療の種類と特徴

矯正治療は、歯並びや噛み合わせを改善するために行われる治療法で、ワイヤーとブラケットを使用した一般的な矯正装置のほか、目立ちにくいマウスピース型矯正装置など複数の方法があります。

これらの治療は、患者様の年齢や歯並びの状態、ライフスタイルに合わせて選択されます。矯正治療は比較的長期間を要することが多いですが、歯や顎の成長を利用して根本的な改善を目指す点が特徴です。

治療計画は専門の歯科医師による精密な診断に基づき立案されます。

補綴治療(被せ物・ブリッジ・インプラント)

補綴治療は、歯の欠損や形態異常が原因で噛み合わせが悪い場合に選択されることが多い方法です。被せ物(クラウン)やブリッジ、インプラントを用いて、噛み合わせのバランスを整えます。

これらの治療は、歯の機能回復と審美性の向上を目的としていますが、患者様の口腔内の状態や全身の健康状態によって適応が異なります。

治療前には十分なカウンセリングと検査が必要です。

外科的治療が必要なケース

重度の顎のズレや骨格的な問題が原因で噛み合わせが悪い場合には、外科的治療が検討されることがあります。たとえば顎変形症などでは、歯科矯正と外科手術を組み合わせて治療を行うケースもあります。

外科的治療は身体への負担が大きいため、慎重な診断と多職種による連携が重要です。

噛み合わせ治療に関する費用や期間の目安

噛み合わせ治療にかかる費用や治療期間について、主な治療法ごとに具体的な目安を解説します。

治療ごとの費用相場

噛み合わせの治療費は、選択する治療法や症状の程度によって幅があります。

例えば、マウスピースによる治療の場合、保険適用外となることが多く、数万円から十数万円が目安です。矯正治療では、部分矯正であれば数十万円、全体矯正では80万円から120万円程度が一般的な相場です。

被せ物や詰め物で調整する場合、1本あたり数万円から十数万円かかることがあります。

なお、初診料や検査料、調整料などが別途必要となる場合も多いため、事前に医療機関で詳細な見積もりを確認することが大切です。

治療期間と通院回数の目安

治療期間は治療法や症状の重さによって異なります。マウスピース治療は比較的短期間で、数週間から数か月程度で終了するケースが多いですが、矯正治療の場合は1年から2年以上かかることもあります。

通院回数はマウスピース治療で月1回程度、矯正治療では月1〜2回のペースで通うことが一般的です。被せ物や詰め物による調整は、数回の通院で完了することもありますが、症状によっては追加の治療が必要となる場合もあります。

治療後に気をつけたいことと再発予防のポイント

噛み合わせの治療後は、再発を防ぎ健康な口腔環境を維持するために、日々のセルフケアや定期的な歯科受診が重要です。

治療後のセルフケア

治療後は、正しい歯磨きやデンタルフロスの使用など、基本的な口腔ケアを丁寧に行うことが大切です。特に、力を入れすぎずに歯を磨くことで歯や歯茎への負担を減らし、歯並びや噛み合わせに悪影響を与えないよう注意しましょう。

また、頬杖やうつ伏せ寝、片側だけで噛む癖など、噛み合わせに影響を及ぼす生活習慣を見直すことも再発予防につながります。

食事の際は、左右均等に噛むことを意識し、硬いものを無理に噛まないよう心がけることが望ましいです。

定期的な歯科受診の重要性

治療後も定期的に歯科医院を受診することで、噛み合わせの状態を専門家にチェックしてもらうことができます。自覚症状がなくても、早期に異常を発見できる場合があり、必要に応じて適切な処置やアドバイスを受けることが可能です。

また、歯科医師によるクリーニングや咬合調整は、噛み合わせのバランス維持やトラブルの予防に役立ちます。定期受診の頻度は個人差がありますが、担当の歯科医師と相談しながら決めると安心です。

まとめ

噛み合わせが悪い状態は、歯や顎の位置がずれて上下の歯がうまくかみ合わないことを指し、遺伝や生活習慣、歯並びの変化などが原因とされています。

この状態が続くと、顎や歯の痛み、頭痛、肩こりなど様々な症状が現れる場合があります。セルフチェックや日常の予防ケアが重要とされ、治療法には矯正やマウスピース、場合によっては外科的処置も含まれます。

治療には費用や期間がかかることもあり、再発防止のための生活習慣の見直しが推奨されています。

噛み合わせ治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

インプラント治療中の歯がない期間とは?期間の目安と快適に過ごすための対策を解説

2025年8月9日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

インプラント治療を検討しているものの、「治療中に歯がない期間ができてしまうのではないか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。歯がない期間が長引くと、見た目や食事、発音など日常生活への影響が心配になるものです。

しかし、治療の安全性や成功率を高めるためには、一定期間歯がない状態を保つことが必要な場合もあります。

この記事では、そもそもインプラント治療とはどのようなものか、なぜ歯がない期間が生じるのか、その理由や背景について詳しく解説します。インプラント治療を検討中の方や、治療中の生活に不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

インプラント治療中に歯がない期間が生じる理由

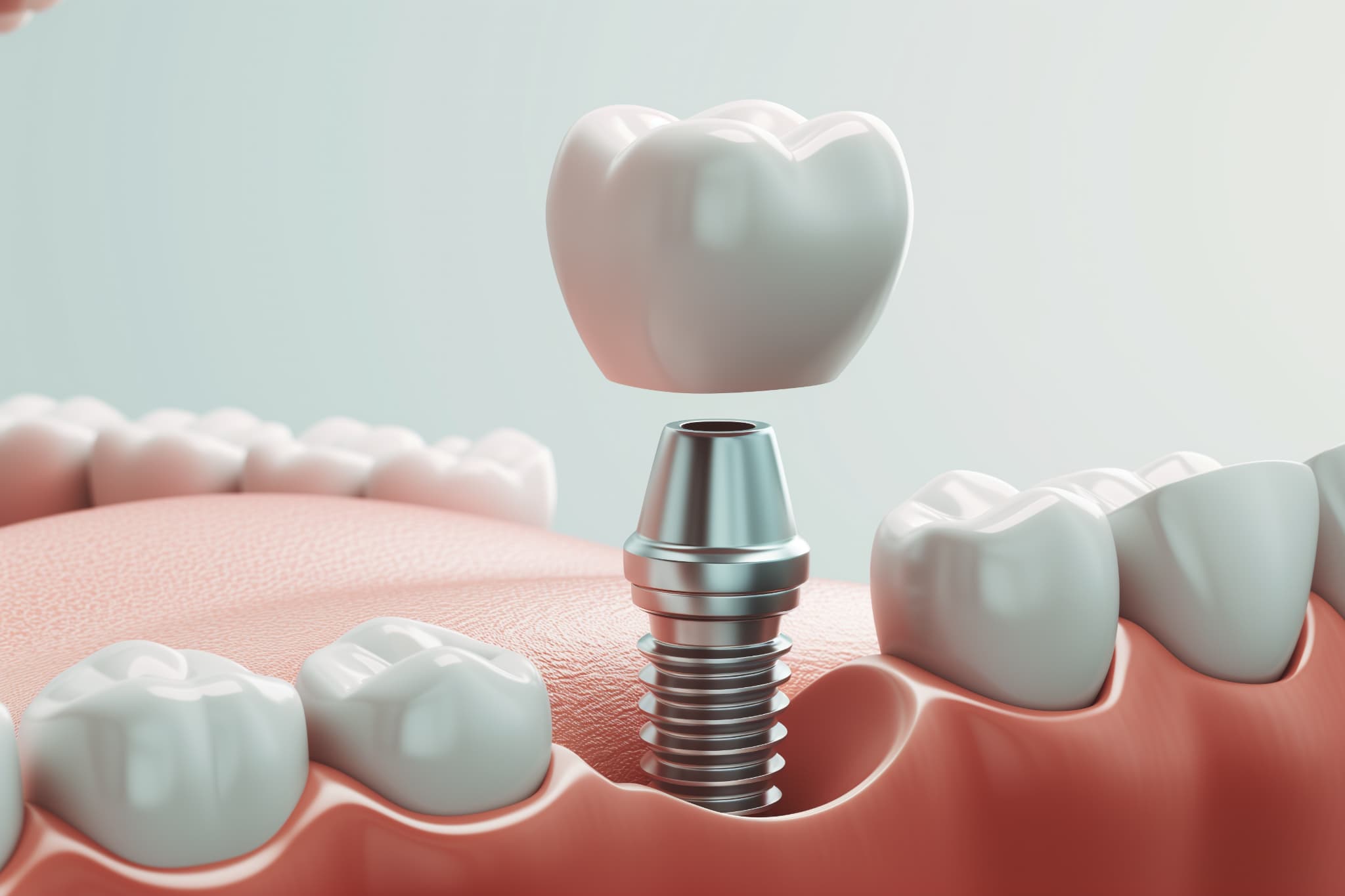

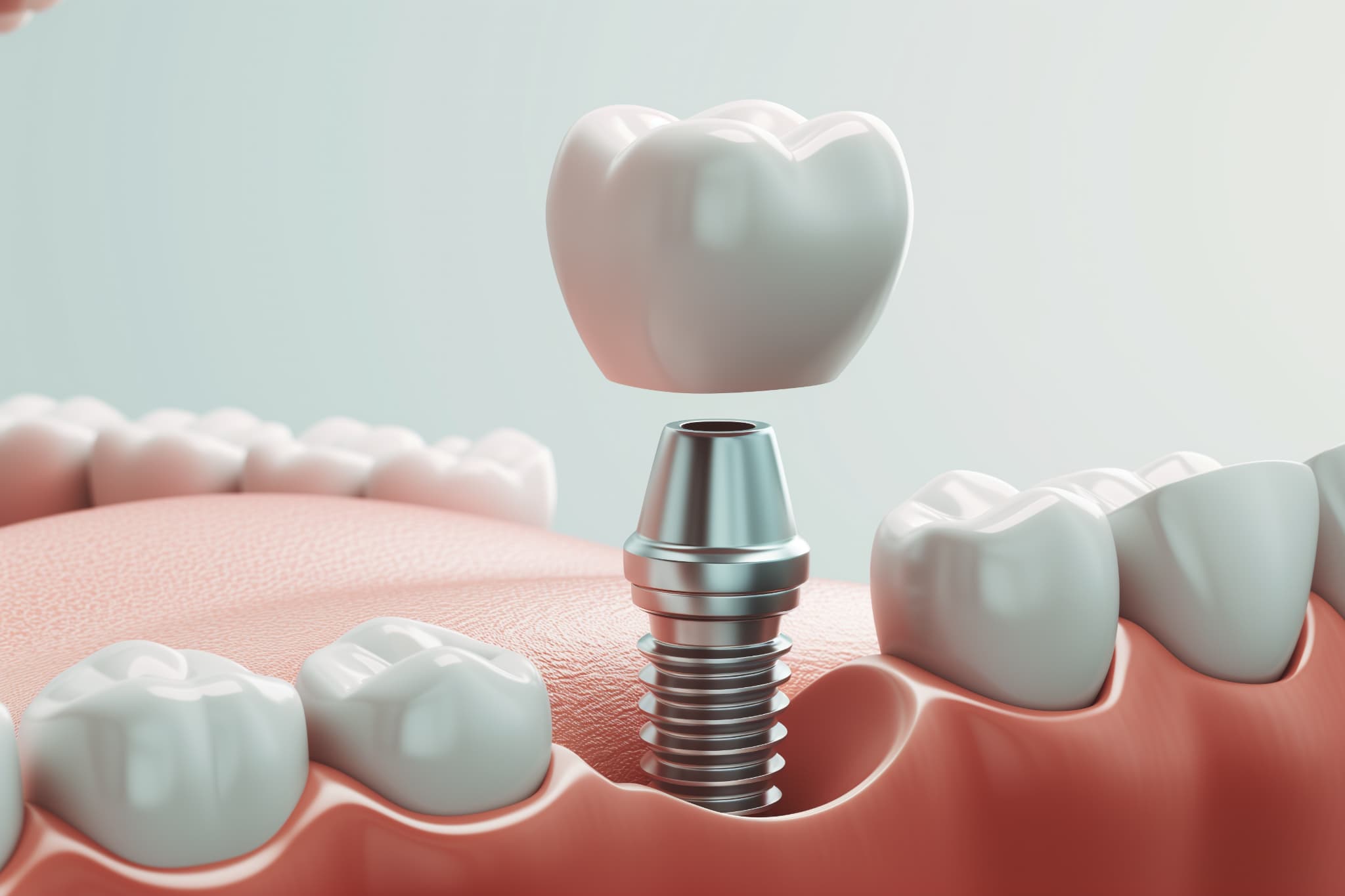

インプラント治療は、歯を失った部分の顎の骨に人工歯根(インプラント体)を埋め込み、その上に人工の歯を装着する方法です。インプラント体を骨に埋入した後は、骨としっかり結合するまで一定期間待つ必要があります。

結合を待たずに無理に人工歯を装着すると、インプラントの安定性が損なわれる可能性があるため、人工歯を装着せずに経過を観察するのです。また、抜歯後すぐにインプラントを入れない場合や、骨の再生が必要な場合も歯がない期間が生じます。

患者様の状態によっては仮歯を使用することもありますが、すべてのケースで可能とは限らないため、担当医と十分に相談することが大切です。

インプラント治療で歯がない期間の目安とスケジュール

インプラント治療を検討されている方が特に気になる歯がない期間について、その目安や治療スケジュールの違いを詳しく解説します。

歯がない期間はどれくらい続くのか

インプラント治療では、歯を抜いてから人工歯を装着するまでの間に「歯がない期間」が生じることがあります。

この期間は患者さんの口腔内の状態や治療方法によって異なりますが、一般的には抜歯後からインプラント埋入まで数週間から数ヶ月、さらにインプラント埋入後も骨と結合するまで2〜6ヶ月程度かかることが多いです。

治療内容や個々の治癒経過によって前後するため、事前に担当医と十分な相談が重要です。

前歯と奥歯で異なる期間の違い

前歯と奥歯では、審美性や咬合力の違いから治療スケジュールに差が出る場合があります。特に前歯は見た目への配慮から、仮歯を早期に装着することも検討されます。

一方、奥歯は咬む力が強くかかるため、骨との結合期間を長めに設定することがあります。それぞれの部位に応じた適切な治療計画が立てられます。

抜歯即時インプラントと通常インプラントの比較

抜歯即時インプラントは、歯を抜いた直後にインプラントを埋入する方法で、歯がない期間を短縮できる可能性があります。

ただし、適応には骨や歯肉の状態など条件があり、すべての症例で選択できるわけではありません。

通常インプラントは抜歯後に治癒期間を設けてから埋入するため、歯がない期間がやや長くなる傾向がありますが、より確実な治療が期待されます。

インプラント治療で歯がない期間中の対応方法

インプラント治療で歯がない期間中は、見た目や機能面で不安を感じる方も多いため、適切な対応方法について詳しく解説します。

仮歯の役割と特徴

インプラント治療中に装着する仮歯は、歯がない部分の見た目を補うだけでなく、周囲の歯や歯ぐきの位置を安定させる役割があります。仮歯は取り外し式や固定式があり、食事や会話の際に不便を感じにくいように設計されています。

ただし、強い力をかけると破損することがあるため、硬い食べ物は避けるなど、日常生活での注意が必要です。

仮義歯(入れ歯)の種類と選び方

仮義歯には部分入れ歯や総入れ歯など複数の種類があり、歯がない範囲や口腔内の状態によって適切なものが選ばれます。部分入れ歯は残っている歯にバネで固定するタイプが一般的で、総入れ歯はすべての歯を補う場合に使用されます。

選択にあたっては、装着感や見た目、メンテナンスのしやすさなどを歯科医師と相談しながら決めることが大切です。

審美性・発音・噛み合わせを保つ工夫

歯がない期間中でも、仮歯や仮義歯を活用することで見た目の違和感を軽減し、発音や噛み合わせのバランスを維持することが可能です。特に前歯の場合は審美性が重視されるため、自然に見える素材や形状を選ぶことで、日常生活への影響を最小限に抑える工夫が行われます。

また、発音や咀嚼に不安がある場合は、歯科医師に相談し調整してもらうことが推奨されます。

インプラント治療で歯がない期間に気をつけること

インプラント治療中に歯がない期間は、口腔内の健康を守り、治療をスムーズに進めるために特に注意が必要です。

硬いものは避ける

歯がない期間は、硬いものや粘着性の高い食品は避けましょう。例えば、ナッツ類やフランスパン、キャラメルなどは、傷口や歯ぐきに負担をかけやすいです。

豆腐や煮物、スープ、ヨーグルトなど、やわらかくて消化しやすいものを選ぶと、患部にかかる負担を抑えられます。

仮歯・入れ歯のケア方法

仮歯や入れ歯を使用している場合は、毎食後にやさしく洗浄し、清潔を保つことが重要です。専用のブラシや洗浄剤を使い、強くこすりすぎないよう注意しましょう。

また、就寝時は外すよう指示されることが多いので、担当医の指示に従って管理してください。

歯ぐきや傷口の衛生管理

歯ぐきや傷口はとてもデリケートな状態です。うがい薬やぬるま湯でやさしく口をすすぎ、刺激の強い歯磨き粉やうがい薬は控えましょう。

腫れや痛み、出血が続く場合は、自己判断せず必ず歯科医に相談することが大切です。

インプラント治療で歯がない期間に起こりやすいトラブル

インプラント治療で歯がない期間には、日常生活や口腔内の健康にさまざまなトラブルが起こりやすくなります。

仮歯や入れ歯の破損・脱落

歯がない期間でも、仮歯や仮の入れ歯を使用することが一般的です。

ただし、これらは本来の歯や最終的なインプラントと同じようには使えません。あくまでも仮のものなので、強い力が加わると破損や脱落が起こる可能性があります。

破損・脱落した場合は、必ず歯科医院に相談しましょう。

歯並びや噛み合わせの変化

歯がない期間が長引くと、周囲の歯が空いたスペースに移動してしまうことがあります。歯並びや噛み合わせが変化するので、インプラントの位置や機能に影響を及ぼす可能性もあるでしょう。

歯の移動を防ぐためにも、仮歯や入れ歯を適切に装着してください。定期的に歯科医師のチェックを受け、問題が発生していないか確認することも重要です。

治療中に感じる痛みや違和感

インプラント治療の過程では、歯がない部分やその周囲に痛みや違和感を感じることがあります。

これは手術後の一時的な症状である場合が多いですが、痛みが長引いたり強くなったりする場合は、感染や他の問題が隠れていることもあるため、早めに歯科医師へ相談することが大切です。

インプラント治療で歯がない期間を快適に過ごすためのポイント

インプラント治療中には、歯がない期間が生じることを解説してきました。この期間中もできるだけ快適に過ごすための方法も知っておきましょう。

歯科医師とコミュニケーションをとる

治療の進行状況や注意点、日常生活で気をつけるべきことなどを事前にしっかり確認することで、不安を和らげるだけでなく、トラブルの予防にもつながります。

また、症状の変化や違和感があれば、早めに伝えることで適切な対応を受けやすくなります。

セルフケアを徹底する

歯がない期間は、口腔内の衛生状態を保つことが重要です。歯ブラシやデンタルフロスを使い、残っている歯や歯ぐきをやさしくケアしましょう。うがい薬を活用することで、細菌の繁殖を抑える効果も期待できます。

また、硬い食べ物や粘着性の高い食品は避け、やわらかい食事を心がけると、傷口や歯ぐきへの負担を減らせます。これらの工夫により、治療中のトラブルを未然に防ぐことができます。

治療期間を短縮するための最新技術や方法

近年では、インプラント治療の期間を短縮するための技術も進歩しています。例えば、抜歯と同時にインプラントを埋入する抜歯即時埋入や、治療中に仮歯を装着する方法などがあります。

ただし、これらの方法は患者さんの骨や歯ぐきの状態によって適応が異なります。最新技術を希望する場合は、歯科医師と十分に相談し、ご自身に合った治療法を選択することが大切です。

まとめ

インプラント治療では、人工歯根を埋め込んだ後、骨と結合するまで待つ期間が発生します。この間は歯がない状態になります。

歯がない期間中でも快適に過ごせるよう、ぜひ本記事を参考にしてください。

インプラント治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

インプラントとブリッジの違いとは?費用や治療期間についても解説

2025年7月29日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

歯を失ってしまい、治療法としてインプラントとブリッジのどちらを選ぶべきか悩んでいませんか。どちらもよく耳にする治療法ですが、具体的な違いがわからず、なかなか決められない方も多いのではないでしょうか。

治療法の選択は、費用や期間だけでなく、周りの健康な歯への影響や将来的な見た目の美しさにも関わる重要な決断です。それぞれの特徴をよく理解しないまま選んでしまうと、後から後悔につながる可能性もあります。

この記事では、インプラントとブリッジのメリット・デメリット、費用や治療期間、メンテナンス方法を詳しく比較解説します。

ご自身に最適な治療法を見つけ、納得して治療に進みたい方は、ぜひ参考にしてください。

インプラントとブリッジ

歯を失った場合の治療法として「インプラント」や「ブリッジ」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。

しかし、それぞれの治療法がどのような特徴を持ち、どのようなケースで選択されるのか疑問を持たれる方が少なくありません。

ここでは、インプラントとブリッジの基本的な仕組みや特徴、そして両者を組み合わせた治療法について詳しく解説します。

インプラントとは

インプラント治療は、歯を失った部分の顎の骨に人工歯根(インプラント体)を埋め込み、その上に人工の歯を装着する方法です。インプラント体は主にチタン製で、生体親和性が高く、骨としっかり結合する性質があります(オッセオインテグレーション)。

このため、天然歯に近い噛み心地や見た目が得られると考えられています。

ただし、インプラント治療は外科手術を伴うため、全身状態や口腔内の健康状態によっては適応できない場合もあります。

ブリッジとは

ブリッジ治療は、失った歯の両隣の歯を支えにして人工歯を橋渡しする補綴治療です。支台となる歯を削って被せ物を装着するため、比較的短期間で治療が完了する場合があります。

しかし、健康な歯を削る必要があることや、支台歯に負担がかかることがデメリットとされています。

支台歯の状態や歯周病の有無によっては、長期的な安定性に影響が出る場合もあるため、専門家による適切な診断が重要です。

インプラントとブリッジの違いを比較

歯を失った場合の治療法としてインプラントとブリッジはよく比較される選択肢です。それぞれの治療法には特徴や適応、身体への影響が異なります。

ここでは、インプラントとブリッジの違いについて詳しく解説します。

治療方法と手順の違い

インプラントは、失った歯の部分に人工歯根(インプラント体)を顎の骨に埋め込み、その上に人工歯を装着する外科治療です。

一方、ブリッジは失った歯の両隣の健康な歯を削って土台とし、連結した人工歯を被せる補綴治療です。

歯や周囲組織への影響

インプラントは周囲の歯を削る必要がなく、単独で機能しますが、十分な骨量や歯周組織の健康が求められます。

ブリッジは両隣の健康な歯を削るため、将来的にその歯の寿命を縮めるリスクがあります。

外科手術の有無と身体負担

インプラントは外科手術が必要であり、全身状態や既往歴によっては適応外となる場合があります。

ブリッジは外科手術を伴わないため、外科的リスクが少ないのが特徴です。

見た目と機能性の比較

インプラントは天然歯に近い見た目や噛み心地が得られる場合があります。

ブリッジも審美性は高いですが、支台歯の状態や部位によっては違和感を覚えることもあります。

耐用年数と長期的な安定性

インプラントは適切なセルフケアと定期的なメンテナンスにより、10年以上の長期的な安定が期待できる場合があります。

一方、ブリッジは支台歯の虫歯や歯周病リスクが高く、平均的な耐用年数は7〜10年程度とされています。

インプラントとブリッジのメリット・デメリット

ここでは、インプラントとブリッジのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

インプラントのメリット・デメリット

インプラントの最大のメリットは、隣接する健康な歯を削らずに済み、しっかりと噛む力を回復できる点です。インプラント体は骨と結合する「オッセオインテグレーション」という現象により、天然歯に近い安定性を持ちます。

一方で、外科手術が必要なため全身状態によっては適応外となる場合があり、治療期間が長くなる傾向があります。

また、定期的なメンテナンスや正しいセルフケアが不可欠で、歯周病が進行するとインプラント周囲炎のリスクが高まります。

ブリッジのメリット・デメリット

ブリッジは、失った歯の両隣の歯を削り、連結した人工歯を被せて補う補綴治療です。比較的短期間で治療が完了し、外科手術を伴わないため身体的負担が少ないという利点があります。

しかし、健康な歯を削る必要があるため、将来的にその歯の寿命を縮めてしまう可能性があります。

また、ブリッジの下に食べかすが溜まりやすく、歯磨きやデンタルフロスなどのセルフケアが不十分だと虫歯や歯周病のリスクが高まります。

インプラントとブリッジの費用と治療期間の目安

ここでは、インプラント・ブリッジのそれぞれの費用や治療期間の目安について解説をします。

インプラントの費用と治療期間

インプラント治療は、人工歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工歯を装着する外科的な補綴治療です。

費用は1本あたり30〜50万円程度が一般的ですが、骨の状態や追加手術の有無によって異なります。

治療期間は、骨とインプラントが結合する「オッセオインテグレーション」という現象を待つ必要があり、通常3〜6ヶ月程度かかります。

ブリッジの費用と治療期間

ブリッジは、失った歯の両隣の歯を削って支台とし、連結した人工歯を被せる補綴治療です。保険適用の場合、部位や材質によって異なりますが、数千円から数万円程度で治療可能です。

自費診療の場合は、セラミックなどの素材を選択すると10万円以上かかることもあります。治療期間は1〜2ヶ月程度が目安ですが、支台歯の状態や虫歯・歯周病の有無によって変動します。

保険適用の条件と注意点

インプラントは原則として保険適用外ですが、事故や先天的な疾患など特定条件下では適用される場合があります。

ブリッジは保険適用の範囲が広いものの、適用される素材や設計に制限があります。

インプラントとブリッジそれぞれの注意点

ここでは、インプラントとブリッジの特徴や注意点を詳しく解説します。

インプラントの注意点

インプラント治療は、人工歯根を顎の骨に埋め込む外科手術を伴うため、全身の健康状態や顎骨の量・質が十分であるかが重要な判断材料となります。インプラントと骨が結合する現象を利用しますが、骨粗しょう症や糖尿病などの疾患がある場合、結合が不十分になるリスクがあります。

また、治療後は天然歯と同様に、正しい歯磨きやデンタルフロスの使用、定期的なプロフェッショナルケアが不可欠です。

インプラント周囲炎という炎症性疾患の予防には、歯科医院によるメンテナンスが推奨されています。

ブリッジの注意点

ブリッジ治療は、失った歯の両隣の歯を削って支台とし、連結した人工歯を被せる補綴治療です。支台歯となる健康な歯を削る必要があるため、将来的な歯の寿命や歯質の保存という観点から注意が必要です。

また、ブリッジの下部には食べかすやプラークが溜まりやすいため、専用の歯間ブラシやスーパーフロスを用いた清掃が欠かせません。

歯周病やむし歯のリスクが高まるため、定期的な歯科受診とプロによるクリーニングが推奨されます。

インプラントとブリッジのメンテナンス方法

ここでは、それぞれのメンテナンス方法について詳しく解説します。

インプラントのメンテナンス方法

インプラントの場合、天然歯と異なり歯根膜がないため、細菌感染によるインプラント周囲炎が起こると進行が早い傾向があります。毎日の歯磨きに加え、インプラント専用の歯間ブラシやデンタルフロスを使い、歯と歯茎の境目を丁寧に清掃することが重要です。

定期的な歯科医院でのプロフェッショナルケアも重要です。

ブリッジのメンテナンス方法

ブリッジ下部には食べかすやプラークが溜まりやすいため、専用のスーパーフロスや歯間ブラシを使って清掃する必要があります。

特に支えとなる歯(支台歯)は虫歯や歯周病のリスクが高くなるため、日々のセルフケアと定期的な歯科受診が大切です。

歯科医院では、ブリッジの適合状態や支台歯の健康状態をチェックしてもらうと良いでしょう。

長持ちさせるための日常ケア

インプラントやブリッジを長持ちさせるには、正しいブラッシングとフロスの使い方を身につけることが基本です。歯科医院で歯磨き指導を受け、自分に合った清掃用具を選ぶことが推奨されます。

また、糖分の多い飲食や喫煙はリスクを高めるため、生活習慣の見直しも重要です。

インプラントとブリッジの選び方と判断基準

ここでは、インプラントとブリッジの選び方について解説します。

どんな人にインプラントがおすすめか

インプラント治療は十分な骨量があり、全身的な健康状態が安定している方、周囲の歯を削りたくない方、長期的な機能回復を重視する方に適しています。

インプラントは手術を伴うため、糖尿病や重度の骨粗しょう症など全身疾患がある場合は慎重な判断が必要です。

どんな人にブリッジがおすすめか

外科手術が不要で、比較的短期間で治療が完了するため、外科処置に不安がある方や、全身疾患で手術が難しい方に向いています。

しかし、支台となる健康な歯を削る必要があり、長期的には支台歯への負担や虫歯・歯周病リスクが高まる場合があります。

まとめ

インプラントは人工歯根を顎の骨に埋め込む治療法で、ブリッジは両隣の歯を支えに人工歯を装着する方法です。それぞれ治療期間や費用、メリット・デメリットが異なり、インプラントは周囲の歯を削らずに済む一方、外科手術や長い治療期間が必要です。

ブリッジは比較的短期間で治療できますが、健康な歯を削る必要があります。

どちらも日々のメンテナンスが重要で、選択には口腔内の状態やライフスタイルを考慮することが大切です。

インプラント治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

マウスピース矯正の期間はどれくらい?ワイヤー矯正との違いや治療の流れも

2025年7月22日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

マウスピース矯正を検討しているものの、治療にどれくらいの期間がかかるのか分からず、なかなか一歩を踏み出せない方もいるのではないでしょうか。

治療期間は歯並びの状態や治療の範囲によって大きく異なり、自己管理が結果を左右することもあります。そのため、事前に期間の目安や注意点を把握しておくことが、スムーズな治療への第一歩です。

この記事では、マウスピース矯正の期間について、部分矯正と全体矯正の違いや症例別の目安を詳しく解説します。

治療期間が長引く原因やご自身でできる短縮のポイントもご紹介しますので、マウスピース矯正を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

マウスピース矯正の期間

マウスピース矯正の治療期間は、一般的に半年から2年程度とされています。これは、歯並びの状態や動かす歯の本数と移動距離、歯根や骨の状態によって大きく異なります。

治療前には歯科医師による精密検査やシミュレーションが行われ、期間の目安が提示されます。

例えば、軽度の歯列不正であれば半年ほどで治療が完了する場合もありますが、重度の場合は2年以上かかることもあります。また、歯と骨が癒着していて予定通りに歯が動かないこともあります。

治療期間中は、1日20〜22時間以上マウスピースを装着する必要があります。装着時間が短いと、歯を移動する力をかける時間が短くなるため、治療が長引く可能性があります。

全体矯正と部分矯正で期間は違う?

マウスピース矯正には、全体矯正(全顎矯正)と部分矯正(前歯のみなど)があります。全体矯正は歯列全体を動かすため、1年から2年以上かかることが一般的です。

一方、部分矯正は動かす歯が限られているため、半年から1年程度で終了する場合があります。

ただし、部分矯正が適応となるのは、噛み合わせや歯並びの問題が小さい範囲に限られる場合です。ご自身がどちらに該当するかは、歯科医院でのカウンセリングや精密検査で判断されます。

ワイヤー矯正との期間比較

ワイヤー矯正とマウスピース矯正では、治療期間に大きな差はないとされています。どちらも歯の移動速度は生体の限界があるため、原理的には大きな違いはありません。

ただし、マウスピース矯正は患者さん自身が装着管理を行うため、装着時間が不足すると、治療が遅れるリスクがあります。

ワイヤー矯正は固定式で外せないため、計画通りに進みやすいという特徴があります。

症例別にみるマウスピース矯正の期間

ここでは、症状の程度や治療内容ごとに、マウスピース矯正にかかる期間の目安や注意点について詳しく解説します。

軽度の歯並び(すきっ歯・前歯のズレ)にかかる期間

軽度の歯並びの乱れ、たとえば前歯のわずかなズレやすきっ歯の場合、マウスピース矯正の期間はおおよそ3〜1年程度が目安とされています。

これは、歯を大きく動かす必要がなく、歯根や歯槽骨への負担も比較的軽いためです。

ただし、歯周病やむし歯がある場合には、まず保存治療(歯周病の治療や虫歯治療など)を優先し、口腔内の健康を整えることが重要です。

中等度・重度の歯列不正の場合の期間

中等度から重度の歯列不正、たとえば叢生(歯が重なっている状態)や大きな前後的ズレの場合、治療期間は1〜2年程度かかることが一般的です。

歯を大きく動かすためには、歯槽骨のリモデリング(骨の再構築)という生体反応が必要であり、これには時間がかかるためです。

また、歯周組織の健康状態や骨の量によっても治療期間が異なります。

抜歯が必要なケースの治療期間

抜歯が必要なケースでは、歯を並べるためのスペースを確保しながら歯を大きく移動させるため、マウスピース矯正の期間は2年以上かかる場合があります。

抜歯後は歯槽骨の治癒や歯列全体のバランス調整が重要となり、場合によっては外科的処置や補綴治療(ブリッジやインプラントなど)を併用することも考えられます。

マウスピース矯正の治療の流れと各プロセスの期間

ここでは、マウスピース矯正の流れと、それぞれの期間について詳しく解説します。

カウンセリング・診断

初回カウンセリングでは、現在の歯並びや噛み合わせの状態を確認し、患者さんの希望や不安を聞き取ります。

診断にはレントゲン撮影や口腔内写真、歯型の採取などが行われ、これらの検査結果をもとに具体的な治療方針が決まります。

歯周病や虫歯が見つかった場合は、まずその治療が優先されるため、さらに期間が延びる場合があります。

治療計画・マウスピース製作期間

診断結果をもとに、歯科医師がデジタルシミュレーションを使って治療計画を立案します。

治療計画が確定した後、オーダーメイドのマウスピース(アライナー)の製作に入ります。製作には通常2〜4週間程度かかります。

実際の矯正期間

実際にマウスピースを装着して歯を動かす期間は、軽度な症例で3〜6カ月、中等度で6カ月〜1年半、重度の場合は2年以上かかることもあります。

1日20〜22時間以上の装着が推奨されており、装着時間が短いと治療期間が延びる場合があります。1〜2週間に1度マウスピースを交換しながら治療をしていきます。治療中は定期的に歯科医院で経過観察を受ける必要があります。

食事や間食の際にはマウスピースを外し、再装着前には必ず歯を磨く習慣をつけましょう。

治療後の保定期間

歯並びが整った後は、後戻りを防ぐためにリテーナー(保定装置)を装着する保定期間が必要です。一般的に最低1〜2年、場合によってはそれ以上の保定が推奨されます。

保定装置の装着時間や期間は個々の症例によって異なるため、歯科医師と十分に相談し、定期的なメンテナンスを受けることが大切です。

マウスピース矯正の期間が長引く主な原因

ここでは、マウスピース矯正の期間が長引く代表的な要因について詳しく解説します。

装着時間が不足している場合

マウスピース矯正では、1日20〜22時間以上の装着が推奨されています。装着時間が不足すると、歯にかかる力が不十分となり、計画通りに歯が動きません。

例えば、食事や歯磨き後に装着を忘れたり、違和感から外してしまうことが原因となります。

歯の動きが遅い・複雑な症例の場合

歯の移動速度は個人差があり、骨の硬さや歯根の形、歯並びの複雑さによっても異なります。特に重度の叢生(歯の重なり)や、骨格的な問題がある場合は、歯の動きが遅くなる傾向があります。

こうしたケースでは、マウスピース矯正だけでなく、部分的なワイヤー矯正や外科的矯正が併用されることもあります。

定期通院の遅れや中断

マウスピース矯正は、定期的な通院で歯の動きやマウスピースの適合を確認し、必要に応じて新しいマウスピースに交換します。

通院が遅れると、治療期間が延びる場合があります。やむを得ず通院が難しい場合は、事前に歯科医院へ連絡し、今後の対応やセルフケアについて相談しましょう。

虫歯や歯周病など口腔トラブルの影響

矯正中に虫歯や歯周病が発生すると、治療を一時中断し、保存治療(虫歯の治療や根管治療)、歯周病治療(スケーリングなど)が必要になる場合があります。これにより矯正期間が延長することがあります。

まとめ

マウスピース矯正の治療期間は、一般的に半年から2年程度とされますが、歯並びの状態や治療内容によって異なります。

軽度の症例では比較的短期間で終わることもありますが、複雑なケースでは長引く可能性があります。治療は診断、マウスピース作成、装着、定期的な調整という流れで進み、各プロセスにも一定の期間が必要です。

期間が延びる主な要因には、装着時間の不足や計画外のトラブルなどが挙げられます。治療をスムーズに進めるためには、指示通りの装着や定期的な通院が大切です。

マウスピース矯正を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

インプラントの期間はどれくらい?治療の流れ・期間が長くなる理由・短縮のポイントまで徹底解説

2025年7月15日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

インプラント治療は、失った歯を補う選択肢として注目されていますが、「実際にどのくらいの期間がかかるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

治療期間は患者様の口腔内の状態や治療内容によって異なるため、一概に決められないとされています。

一般的には、カウンセリングから最終的な人工歯の装着まで3ヶ月から1年程度を要する場合が多いと考えられています。

しかし、治療の流れや各ステップにかかる時間を知ることで、ご自身に合ったスケジュールをイメージしやすくなるかもしれません。

そのため本記事では、インプラント治療の基本的な流れと期間の全体像について詳しくご紹介します。インプラント治療を検討されている方はぜひ参考にしてください。

インプラント治療にかかる期間は?

インプラント治療は大きく以下の4段階に分かれます。

- 診査・診断

- 外科手術

- 治癒期間

- 補綴治療(人工歯の装着)

まず、診査・診断ではレントゲンやCTによる骨量・骨質の確認、歯周病や虫歯の有無の精査が行われます。

ここで問題がなければ、インプラント体を顎の骨に埋め込む手術へと進みます。

手術後は、インプラントが骨としっかり結合するまでの待機(治癒)期間が必要で、早い方で2~3か月、健康状態や骨に問題がある場合は6か月以上かかる場合もあります。この期間は個人差が大きく、骨造成など追加処置が必要な場合はさらに数か月延長されることもあります。

最後に、インプラント体が骨と結合した後、人工歯(上部構造)を装着して治療が完了します。治療期間中は、正しい歯磨きやデンタルフロスなどの補助清掃用具によるセルフケア、定期的な歯科医院でのメンテナンスが重要です。

平均的な治療期間とその内訳

インプラント治療の平均的な期間は、約3ヶ月~1年程度が目安とされています。

これは、インプラント体(人工歯根)を顎の骨に埋入し、その後オッセオインテグレーションと呼ばれる骨結合の期間が必要となるためです。

骨結合とは、インプラントが骨としっかり結びつく現象で、安定した噛み合わせを得るために不可欠です。骨の状態や全身疾患の有無によっても期間は前後します。

抜歯即時荷重インプラント

抜歯即時荷重インプラントと呼ばれる、手術当日から仮歯を装着できる方法も登場しています。抜歯してできた穴に直接インプラントを埋め込み、治療期間を大幅に削減することが可能です。

これは、骨の質や量が十分である場合に限られますが、歯がない期間がなくすぐにいつも通りの生活を送れる治療法です。

インプラント期間が長くなる主な要因

ここでは、インプラント期間が長くなる主な要因について、具体的に解説します。

骨や歯ぐきの状態による治療期間の違い

インプラントは顎の骨に人工歯根を埋め込む外科治療です。そのため、骨量や骨質が十分でなければ、インプラント体がしっかりと結合しにくくなります。

骨の状態が良好な場合は、インプラント埋入後3〜6ヶ月程度で上部構造(人工歯)を装着できますが、骨が薄い・柔らかい場合は骨の再生や治癒を待つ必要があり、期間が延びることがあります。

歯ぐきの健康状態も重要で、歯周病がある場合は、まずその治療を優先しなければなりません。

追加治療(骨造成・骨移植・歯ぐき移植)が必要なケース

骨が足りない場合や歯ぐきが薄い場合には、骨造成や骨移植、歯ぐき移植といった追加の外科治療が必要になることがあります。

これらの治療は、インプラント手術の前または同時に行われることが多く、治癒期間として数ヶ月を要します。追加治療の有無や範囲によって、インプラント全体の期間が大きく変動します。

持病や生活習慣が及ぼす影響

糖尿病や骨粗しょう症などの持病がある場合、治癒力や骨の再生能力が低下することから、インプラント治療期間が長くなることがあります。

また、喫煙や不十分なセルフケアは、インプラントの成功率や治癒期間に悪影響を及ぼす可能性があります。

インプラント期間を短縮するためにできること

ここでは、治療期間をできるだけ短縮するためにできることについて詳しく解説します。

治療前にできるセルフケアと生活習慣の見直し

インプラント治療の期間は、手術前の口腔環境に大きく左右されます。歯周病やむし歯がある場合、まずその治療が必要となり、結果的に全体の期間が延びることがあります。

日々の正しい歯磨きや清掃補助用具の使用、定期的な歯科検診によるプラークコントロールは、歯ぐきや骨の健康を保ち、治療開始までの準備期間が延びないために非常に重要です。

また、喫煙や過度な飲酒はインプラントの骨結合を妨げる可能性があるため、生活習慣の見直しも効果的とされています。

歯科医院選びのポイントと最新治療法の活用

インプラント治療の期間は、医院ごとの治療方針や導入している技術によっても異なります。

例えば、従来のインプラントは埋入後に数ヶ月の治癒期間を設けるのが一般的ですが、骨造成や抜歯即時荷重インプラントなどの最新技術を取り入れている医院では、条件が合えば治療期間を短縮できる場合があります。

インプラント治療の期間と費用の関係

ここでは、治療期間が費用に与える影響や、費用負担を軽減する方法について詳しく解説します。

治療期間が費用に与える影響

インプラント治療の期間は、一般的に3か月から1年程度と幅があります。例えば、骨の量が十分であれば比較的短期間で治療が完了しますが、骨造成など追加の外科処置が必要な場合は期間が長くなります。

治療期間が延びると、通院回数や処置の内容が増えるため、その分費用も高額になる場合があります。

保存治療(むし歯治療や根管治療)と比較して、インプラントは外科的処置や補綴治療(人工歯の作製・装着)が必要となるため、治療工程が多くなりやすい点も費用増加の要因です。

医療費控除など費用負担を軽減する方法

インプラント治療は保険適用外となることが多いため、費用負担が大きくなりがちです。

しかし、年間の医療費が一定額を超えた場合、医療費控除の対象となることがあります。また、分割払いやデンタルローンを利用できる歯科医院もあります。

まとめ

インプラント治療は、一般的に数ヶ月から半年ほどかかることが多いですが、骨の状態や治療内容によって期間が変動します。

骨造成が必要な場合や、全身の健康状態によってはさらに長くなることもあります。

一方で、定期的な通院や口腔ケアを徹底することで、治療期間を延ばさずにスムーズな治療が期待できる場合もあります。

インプラント治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

入れ歯の種類を徹底解説|特徴・選び方までわかりやすく紹介

2025年7月9日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

失った歯を補う方法として、入れ歯は多くの方に選ばれている選択肢のひとつです。見た目や噛む力をサポートするだけでなく、生活の質を保つ上で重要な役割を担うと考えられています。

しかし、入れ歯と一口に言っても、その種類や特徴はさまざまで、ご自身に合ったものを選ぶには基本的な知識が欠かせません。

入れ歯がどのような仕組みで機能し、どのようなケースで必要とされるのか―その基礎を知ることで、より納得のいく治療選択につながる可能性があります。

本記事では、入れ歯の種類や特徴、選び方についてなど詳細に解説していきます。ぜひ入れ歯を検討されている方はご検討ください。

入れ歯とは

入れ歯は、歯を失った際にその機能や見た目を補うための重要な治療法の一つです。

近年では、入れ歯の種類や素材、設計が多様化しており、患者さま一人ひとりの口腔内の状態や生活背景に合わせた選択が可能になっています。

入れ歯の基本的な役割と目的

入れ歯の主な役割は、失われた歯の機能を補い、咀嚼や発音を助けることにあります。歯が抜けたまま放置すると、噛み合わせのバランスが崩れ、残っている歯や顎の骨に負担がかかることがあります。

また、見た目の変化や発音障害、食事の楽しみの減少など、生活の質(QOL)にも影響を及ぼす場合があります。

入れ歯は、こうした問題を解決するために、人工歯と義歯床(歯ぐきに接する部分)で構成され、取り外しが可能な補綴装置として設計されています。

近年では、金属床義歯やノンクラスプデンチャーなど、見た目や装着感に配慮した種類も登場しています。

入れ歯が必要になる主なケース

入れ歯が必要となる主なケースには、むし歯や歯周病による歯の喪失、外傷による歯の欠損、先天的な歯の欠如などが挙げられます。

入れ歯以外にもインプラントやブリッジといった補綴治療の選択肢がありますが、全身疾患や顎の骨の状態、経済的な事情などによって最適な治療法は異なります。

歯科医院を受診する際は、ご自身の口腔内の状況や生活習慣、治療へのご希望を具体的に伝えることが大切です。

入れ歯の種類をわかりやすく分類

ここでは、入れ歯の種類について、部分入れ歯と総入れ歯の違いや、保険適用と自費診療の違いを中心に解説します。

部分入れ歯と総入れ歯の違い

部分入れ歯は、歯が一部だけ失われている場合に残っている歯を支えにして装着します。クラスプと呼ばれる金属のバネや、歯ぐきに似せた樹脂部分で固定するのが一般的です。

一方、総入れ歯は全ての歯を失った場合に、歯ぐき全体を覆う形で作製されます。部分入れ歯は残存歯の状態が重要で、歯周病やむし歯が進行している場合は適応が難しくなることがあります。

総入れ歯は、歯ぐきや顎の骨の形状に合わせて密着させることで安定を図りますが、装着感や噛む力に個人差が出やすい特徴があります。

保険適用と自費診療の入れ歯の違い

保険適用の入れ歯は、国が定めた材料や設計に基づいて作られるため、費用を抑えられる一方で、使用できる素材やデザインに制限があります。

例えば、床部分は主にレジン(樹脂)製で、強度や薄さ、見た目の自然さに限界がある場合があります。

自費診療の入れ歯は、金属床やシリコーンなど多様な素材が選択でき、薄くて軽い設計や審美性の高いものも作製可能で、よりご自身に適した入れ歯にすることも可能です。

主な入れ歯の種類とそれぞれの特徴

ここでは、代表的な入れ歯の種類とその特徴について詳しく解説します。

レジン床義歯(保険の入れ歯)

レジン床義歯は、保険適用となるため費用を抑えやすい入れ歯です。

主にアクリル樹脂で作られており、修理や調整がしやすい点が特徴ですが、厚みがあるため違和感を感じやすい場合があります。

噛む力の伝わり方や耐久性は、他の種類と比較してやや劣ることが多いです。

金属床義歯

金属床義歯は、床部分にコバルトクロムやチタンなどの金属を使用することで、薄くて丈夫な作りが可能です。

熱伝導性が高く、食事の温度を感じやすいという利点もありますが、保険適用外で費用が高くなる傾向があります。

ノンクラスプデンチャー

ノンクラスプデンチャーは、金属のバネを使わず、歯ぐきに近い色の樹脂で固定する部分入れ歯です。

見た目が自然で目立ちにくいことが特徴ですが、強度や適合性に限界があるため、症例によっては適応できない場合もあります。

マグネット義歯

マグネット義歯は、残っている歯根やインプラントに磁石を取り付け、磁力で入れ歯を安定させる方法です。

着脱が簡単で安定性が高い一方、磁石部分のケアやメンテナンスが重要となります。

インプラントデンチャー

インプラントデンチャーは、顎の骨に埋め込んだインプラントを支えにして入れ歯を固定する方法です。

噛む力がしっかり伝わりやすく、ずれにくいというメリットがありますが、外科手術が必要で、全身疾患や骨の状態によっては適応できない場合もあります。

精密義歯(BPSデンチャーなど)

精密義歯は、咬み合わせや顎の動きを詳細に分析し、個々の口腔内に合わせて作製される入れ歯です。

BPSデンチャーなどが代表的で、装着感や機能性を重視したい方に選ばれることがあります。

製作工程が多く、費用や期間がかかることも特徴です。

入れ歯の材質ごとの違いと選び方

ここでは、代表的なプラスチックや金属、さらにシリコーンや特殊素材について詳しく解説します。

プラスチックと金属の違い

プラスチック製の入れ歯(レジン床義歯)は、保険適用となることが多く、費用を抑えられる点が特徴です。軽量で加工しやすい反面、強度がやや劣るため、厚みが必要となり違和感を感じやすい場合があります。

一方、金属床義歯は、コバルトクロムやチタンなどの金属を使用し、薄くても高い強度を保てるため、装着時の違和感が少なく、熱伝導性も高いため食事の温度を感じやすいという利点があります。

しかし、金属アレルギーを持つ方は注意が必要です。相談の際は、金属床の適応やアレルギーの有無についても確認すると良いでしょう。

シリコーンや特殊素材の特徴

シリコーン義歯は、弾力性のあるシリコーン素材を使用しており、歯ぐきへの負担が少なく、痛みを感じやすい方や粘膜が弱い方に適しています。

また、ノンクラスプデンチャーと呼ばれる特殊素材の入れ歯は、金属のバネを使わず見た目が自然で、審美性を重視する方に選ばれることがあります。

入れ歯の選び方―自分に合った種類を選ぶポイント

ここでは、入れ歯の種類を選ぶ際に押さえておきたいポイントや、相談する際の具体的なアドバイスについて解説します。

入れ歯選びで重視すべきポイント

入れ歯には「部分入れ歯」「総入れ歯」「金属床義歯」「ノンクラスプデンチャー」など、素材や構造によって複数の種類があります。

見た目の自然さ、装着時の違和感、耐久性、費用、メンテナンスのしやすさなど、さまざまな観点から比較検討することが重要です。

例えば、金属床義歯は薄く作れるため違和感が少ない一方、保険適用外となる場合が多いです。

こうした特徴を理解したうえで、ご自身の優先順位を明確にすることが選択の第一歩となります。

ライフスタイルやお口の状態に合わせた選択

日常的に会話や食事の機会が多い方、金属アレルギーがある方、残っている歯の本数や歯周病の進行具合などによって、適した入れ歯の種類は異なります。

例えば、歯周病が進行している場合は、まず保存治療や歯周病治療を優先し、その後に補綴治療として入れ歯を選択することが望ましいとされています。

また、セルフケアや定期的な歯科医院でのメンテナンスも、入れ歯の快適な使用に欠かせません。

まとめ

入れ歯は、歯を失った際に噛む機能や見た目を補う大切な治療法です。

主な種類には部分入れ歯と総入れ歯があり、材質もレジンや金属など複数あります。

それぞれ装着感や見た目、費用、保険適用の有無などが異なります。選ぶ際は、口腔内の状態やライフスタイル、予算を考慮し、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

入れ歯治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

虫歯治療の費用はいくら?保険・自費の違いや費用相場を徹底解説

2025年6月30日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

虫歯の治療費がどれくらいかかるのか、不安に感じている方は少なくないようです。最近では、治療方法や保険の適用範囲が多様化していることから、費用の目安がわかりにくいと感じる方も増えていると考えられています。

歯科医院によっても料金体系が異なる場合があり、「自分の場合はいくら必要なのか」と疑問に思う方が多いのではないでしょうか。

本記事では、虫歯治療の費用について知りたい方が増えている背景や、実際にどのような情報が得られるのかを詳しくご紹介します。

虫歯治療費の基本と保険適用の仕組み

虫歯治療を検討する際、多くの方が気になるのが治療費と保険の適用範囲です。実際の費用は、虫歯の進行度や治療方法によって大きく異なります。

また、保険診療と自費診療で選択できる治療内容や費用負担にも違いがあります。

ここでは、虫歯治療費の主な内訳や保険適用の仕組み、そして自費診療の特徴について詳しく解説します。自身の症状や希望に合わせて、どの治療法が適しているか判断するための参考にしてください。

虫歯治療で発生する主な費用項目

虫歯治療の費用は、初診料や再診料、レントゲン撮影、保存治療、外科治療、補綴治療など、治療の内容ごとに発生します。

保存治療は虫歯部分を削り、樹脂や金属で補修する方法です。進行した虫歯の場合、根管治療が必要になることもあります。

健康保険が適用される虫歯治療の範囲

日本の健康保険制度では、虫歯の基本的な治療(保存治療、根管治療、銀歯やプラスチックの詰め物・被せ物など)は保険適用となります。

保険診療では機能回復を目的とした治療が中心で、見た目や耐久性を重視した材料(セラミックやゴールドなど)は保険適用外となる場合があります。

自費診療の特徴

自費診療では、保険適用外の材料や治療法(例:セラミックの詰め物、インプラント治療など)を選択できます。

見た目や耐久性、金属アレルギー対策など、患者さんの希望に合わせた治療が可能ですが、全額自己負担となるため費用は高額になる傾向があります。治療内容や費用、メリット・デメリットを十分に説明してもらい、納得したうえで選択することが重要です。

気になることがあれば、歯科医師や歯科衛生士、または、補綴治療(詰め物や被せ物)の専門医など、複数の意見を聞くことも検討しましょう。

虫歯の進行度別にみる治療費の目安

虫歯の治療費は、虫歯の進行度や選択される治療法によって大きく異なります。初期段階であれば比較的負担が少なく済みますが、進行すると治療回数がかかり、費用も高額になる傾向があります。

ご自身の症状がどの段階に該当するのかを知り、治療の選択肢や費用の目安を理解することは、納得のいく治療を受ける上で非常に重要です。

ここでは、虫歯の進行度ごとに一般的な治療費の目安と、歯科医院で具体的にどのような質問をするとよいか解説します。

初期虫歯の治療費

初期虫歯は、歯の表面がわずかに溶け始めた状態(脱灰)で、痛みなどの自覚症状がほとんどありません。

この段階では、主に歯科衛生士が行う、フッ素塗布や歯磨き指導などの予防処置(虫歯の進行を防ぐ処置)が中心となり、保険診療の場合は数百円から数千円程度が一般的です。

中等度の虫歯治療費

中等度の虫歯は、歯の内部(象牙質)まで進行し、冷たいものがしみるなどの症状が現れることがあります。この場合、虫歯部分を削り、レジン(CR充填)や金属・セラミックの詰め物(インレー)で補う保存治療が行われます。

保険診療では1,000円〜3,000円程度ですが、セラミックなどの材料や範囲によっては自費診療となり、数万円以上かかる場合もあります。

治療法や材料の選択肢について、歯科医師や歯科衛生士に詳しく相談することが大切です。

重度の虫歯治療費(神経治療・抜歯など)

重度の虫歯は歯髄(神経)にまで達しており、強い痛みや腫れを伴うことがあります。この場合、根管治療(歯の神経を除去し、内部を消毒・充填する治療)が必要となり、保険診療で3,000円〜6,000円程度が目安です。

歯が保存できない場合は抜歯となり、その後の補綴治療(入れ歯やブリッジ、インプラントなど)にはさらに高額な費用がかかる場合があります。治療後の選択肢や、専門医の紹介についても遠慮なく質問してみましょう。

治療方法ごとの虫歯治療費の相場

虫歯治療の費用は、治療方法や使用する材料、歯の状態によって大きく異なります。自分に適した治療法を選ぶためには、それぞれの治療にかかる費用の目安や、治療の特徴を理解しておくことが大切です。

ここでは、虫歯治療の代表的な方法ごとに、治療費の相場や治療内容について詳しく解説します。

歯科医院で費用や治療内容について質問する際のポイントや、専門医への相談についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

詰め物(インレー)の費用

インレーとは、虫歯で失われた歯質を部分的に補う詰め物です。保険適用の場合、主に銀合金が使われ、費用は1歯あたり約2,000〜3,000円程度です。

見た目や金属アレルギー対策としてセラミックやゴールドなど自費診療を選ぶ場合、1歯あたり2万円〜5万円程度となることがあります。

材料の違いが費用に大きく影響するため、見た目や耐久性を重視する場合は、歯科医師に素材の特徴や費用について具体的に質問してみましょう。

被せ物(クラウン)の費用

クラウンは、歯全体を覆う被せ物で、虫歯が広範囲に及んだ場合に選択されます。保険適用の銀歯は約3,000〜5,000円、自費診療のセラミッククラウンは素材によって費用が変わります。

オールセラミックやジルコニアの場合は10万〜20万円、e-maxやメタルボンド クラウンの場合は8万〜15万円が費用の目安です。

クラウンの種類や適応範囲によって費用が異なるため、治療前に「保険と自費の違い」「長期的な耐久性」などを歯科医院で確認すると良いでしょう。

根管治療の費用

根管治療は、歯の神経まで虫歯が進行した場合に行われる治療です。保険診療では1歯あたり3,000〜6,000円程度ですが、マイクロスコープなど使用した精密根管治療は自費となり、5万円〜15万円程度かかることがあります。

根管治療は再発リスクもあるため、治療内容や再治療時の費用についても事前に相談することが大切です。

抜歯や入れ歯、ブリッジの費用

重度の虫歯で歯を残せない場合、抜歯やその後の補綴治療(入れ歯やブリッジ)が必要です。抜歯は保険適用で1,000〜3,000円程度、部分入れ歯やブリッジは材料や本数によって異なりますが、保険診療で1万円前後、自費診療では数十万円に及ぶ場合もあります。

治療後の機能回復や見た目も考慮し、歯科医師や歯科衛生士と連携した治療計画を相談することが望ましいです。

虫歯治療費が変動する主な要因

虫歯治療にかかる費用は、患者さん一人ひとりの症状や希望によって大きく異なります。治療費の違いは、虫歯の進行度や治療方法、使用する材料、さらには保険診療か自費診療かの選択によっても左右されます。

ここでは、虫歯治療費が変動する主な要因について、分かりやすく解説します。

虫歯の本数や進行度による違い

虫歯の本数が多いほど、治療にかかる費用も増加します。また、初期の虫歯であれば「保存治療」としてCR(コンポジットレジン)充填など比較的簡単な処置で済む場合が多いですが、進行して神経まで達すると根管治療や補綴治療(被せ物や被せ物)が必要となり、費用も高くなります。

虫歯の進行度は、見た目だけではわからない場合があるので、レントゲンを撮って確認する場合があります。治療前に歯科医師から説明があるか確認し、納得した上で治療をしましょう。

治療方法や使用する材料の違い

虫歯治療には、CR充填、インレー、クラウン、インプラントなどさまざまな方法があります。使用する材料も、保険適用のレジンや銀歯、自費診療のセラミックやジルコニアなど多岐にわたります。

材料によって見た目や耐久性が異なるため、費用も大きく変動します。治療法や材料の選択肢について、歯科医師や歯科衛生士に具体的なメリット・デメリットを質問することが大切です。

保険診療と自費診療の選択

日本では多くの虫歯治療が健康保険の範囲内で受けられますが、見た目や機能性を重視した自費診療を選択する場合、費用は自己負担となります。

保険診療では治療内容や使用材料に制限がありますが、自費診療ではより高度な治療や最新の材料を選ぶことが可能です。費用面や治療内容について、事前に見積もりを依頼し、納得した上で選択することが重要です。

歯科医院ごとの価格差

同じ治療内容でも、歯科医院ごとに価格設定が異なる場合があります。特に自費診療は医院ごとに大きく異なるため、複数の医院でカウンセリングや見積もりを受けることをおすすめします。

また、補綴や審美治療に詳しい歯科医師が在籍している医院では、より専門的な治療や説明が受けられる場合があります。自分に合った医院選びのためにも、治療内容や費用、専門医に相談できるか質問してみてください。

虫歯治療費を抑えるためのポイント

ここでは、虫歯治療費をできるだけ抑えつつ、適切な治療を受けるための具体的な方法について詳しく解説します。

保険診療を上手に活用する方法

日本の歯科治療では、虫歯の多くが健康保険の対象となります。例えば、初期の虫歯には「CR充填(コンポジットレジン充填)」や、進行した場合の「根管治療」などが保険適用されます。

ただし、セラミックやインプラントなどの自費診療は全額自己負担です。治療前には「どの治療が保険適用か」「自己負担額はいくらか」を歯科医院で気軽に質問してみましょう。

複数の歯科医院で見積もりを取る重要性

同じ虫歯治療でも、医院ごとに治療方針や費用の説明が異なる場合があります。特に自費診療を提案された場合は、複数の歯科医院で見積もりや治療内容の説明を受けることで、納得のいく選択がしやすくなります。見積もりの際は「治療法の選択肢」「費用の内訳」「治療後のメンテナンス費用」など、具体的な質問を用意しておくと安心です。

また、審美治療やインプラントなどに詳しい歯科医師が在籍しているか、医院の方針や実績も事前にチェックしておくと良いでしょう。

早期発見・早期治療のメリット

虫歯は初期段階で発見・治療することで、治療費や通院回数を大幅に抑えられる場合があります。初期の虫歯なら歯を削る量も少なく、簡単な充填処置で済むことが多いですが、進行すると神経の治療や被せ物が必要となり、費用も高額になりがちです。

日頃から正しい歯磨きやデンタルフロスの使用、定期検診を受けることで、虫歯の早期発見につながります。

虫歯治療費に関するよくある誤解と注意点

虫歯治療費については、「保険が効くから安い」「自由診療は高額」というイメージが先行しがちですが、実際には治療内容や症状の進行度によって費用は大きく異なります。

ここでは、虫歯治療費に関するよくある誤解や注意点について、具体的な治療法や費用の背景、さらに治療を受ける際のポイントについて詳しく解説します。

保険診療でも高額になるケース

保険診療では、CR充填(コンポジットレジン充填)や根管治療などが一般的に適用されますが、進行した虫歯や複雑な治療(たとえば歯の神経を取る根管治療や、歯を大きく削る補綴治療)では、治療回数や材料費がかさみ、自己負担額が増える場合があります。

特に、奥歯の銀歯や前歯の被せ物など、保険適用範囲でも部位や材料によって費用が異なります。治療内容を事前に確認し、不明点は遠慮なく歯科医師や歯科衛生士に質問するとよいでしょう。

自費診療のメリット・デメリット

自費診療は、セラミックやジルコニアなど見た目や耐久性に優れた材料を選択できる一方、全額自己負担となるため費用が高額になる傾向があります。

例えば、インプラントやセラミッククラウンは、見た目や機能性の面でメリットがありますが、治療期間やメンテナンス費用も含めて総合的に検討することが大切です。治療法の選択肢や費用の内訳について、歯科医師や歯科衛生士に相談することも有効です。

治療費だけでなく治療内容も重視する

費用だけで治療法を決めるのではなく、保存治療や外科治療、補綴治療などの選択肢や、その治療が自分の歯の健康にどう影響をしていくかを考える必要があります。

歯の保存が可能な場合は、できるだけ自分の歯を残す治療を選ぶことが長期的な健康維持につながります。

まとめ

虫歯治療の費用は、治療内容や虫歯の進行度、保険適用の有無によって大きく異なります。保険適用の場合、初期の虫歯なら数千円程度から治療が可能ですが、進行した場合や自費診療を選ぶと数万円以上かかることもあります。

費用は詰め物や被せ物の材質、治療方法、通院回数などによっても変動します。医療費控除や公的支援を活用することで負担を軽減できる場合もあるため、事前に確認することが大切です。費用や治療内容について不安がある方は、歯科医院で見積もりや説明を受け、納得した上で治療を進めることをおすすめします。

そして、定期検診やセルフケアで、日頃から虫歯が進行しないようにしていくことも、治療費を抑えられる方法の一つということを知っておきましょう。

虫歯治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

歯周病の進行を徹底解説|症状・原因から予防と治療法までわかりやすく解説

2025年6月26日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

歯ぐきからの出血や、口臭が気になることはありませんか。それは、歯周病が静かに進行しているサインかもしれません。

歯周病は自覚症状が少なく、気づかないうちに進行することが多いと考えられています。そのため、早期に発見することが非常に重要です。歯周病がどのように進行するのかを知ることで、将来の歯の健康を守れるかもしれません。

本記事では、歯周病の定義や進行の仕組み、主な原因、効果的な予防法などについて詳しく解説していきます。

歯周病とは

歯周病とは、歯の周りにある歯ぐきなどの組織が、プラーク(歯垢)に含まれる細菌によって炎症を起こし、徐々に破壊されていく病気です。細菌が産生する毒素が歯ぐきの炎症を引き起こし、放置すると歯を支えている骨が溶けていきます。

歯周病は、歯と歯ぐきの境目の小さい溝(歯周ポケット)にプラークが溜まることで始まります。プラーク中の細菌が炎症を引き起こすことで、歯周ポケットが深くなり、さらに炎症が進行していきます。

歯肉炎と歯周炎

歯周病は、大きく「歯肉炎」と「歯周炎」に分けられます。歯肉炎は歯ぐきのみに炎症がとどまっている状態で、適切な歯磨きや専門的なクリーニングで改善が期待できます。歯周炎は、炎症が歯ぐきの奥深くや骨にまで及んだ状態です。

歯周病が進行する主な原因

歯周病は初期段階では自覚症状が乏しいため、気づかないうちに進行してしまうことが多い疾患です。放置すると歯を支える骨が溶け、最終的には歯を失うリスクもあります。

ここでは、歯周病が進行する主な原因について詳しく確認していきましょう。

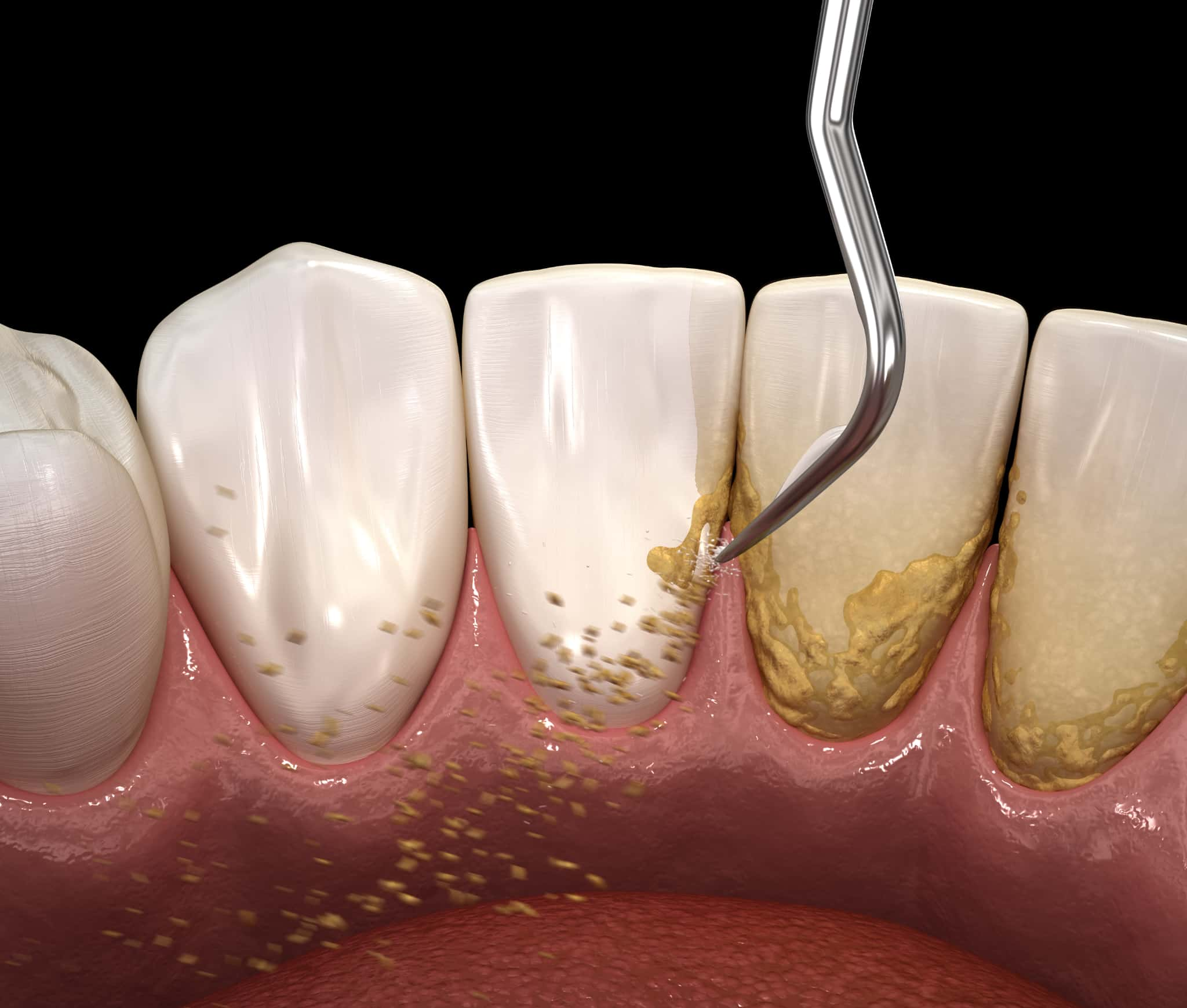

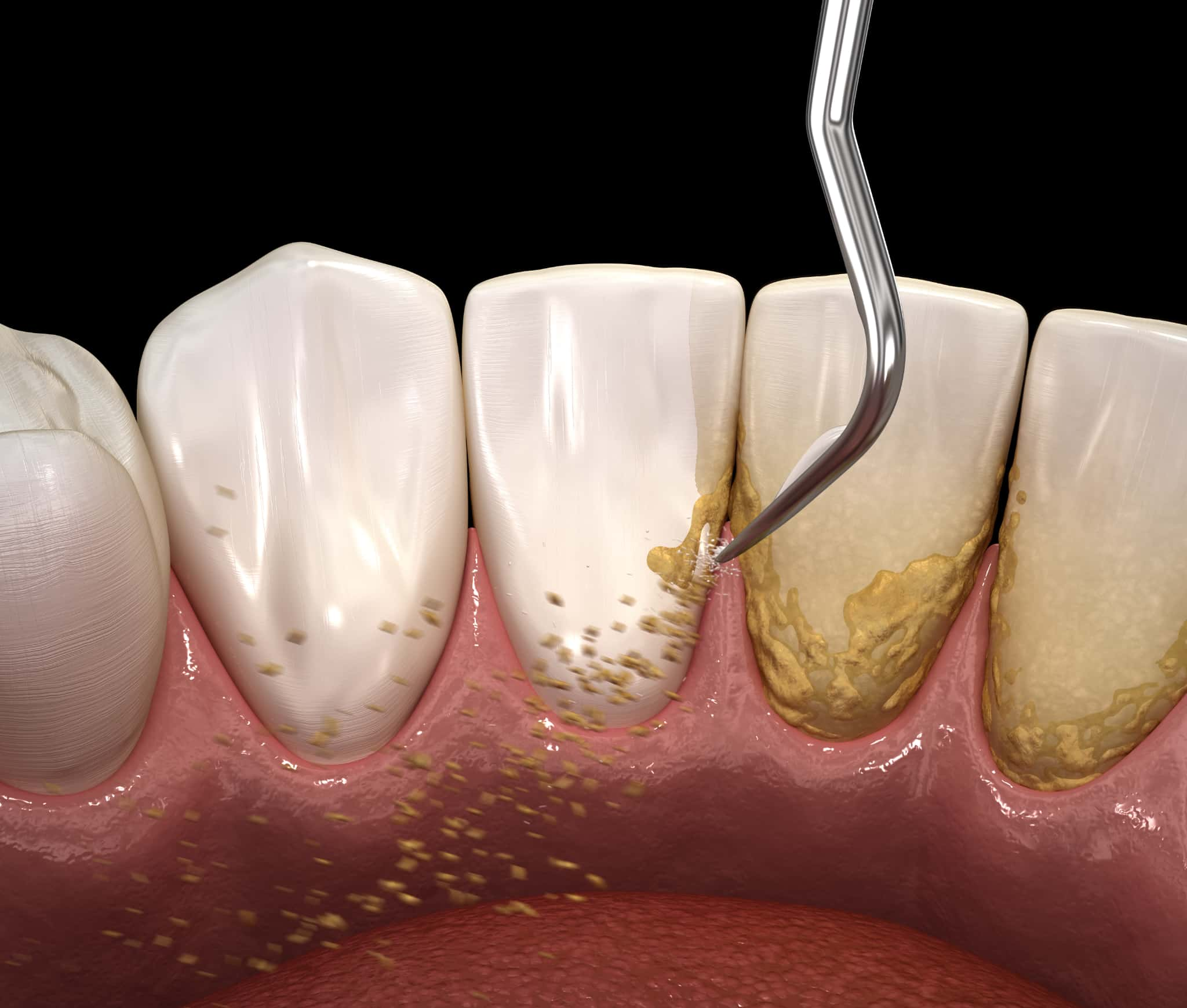

プラーク(歯垢)と歯石の影響

歯周病の最大の原因は、歯の表面に付着するプラーク(歯垢)です。プラークは細菌の塊で、これが歯肉溝に長期的に存在することで炎症を引き起こし、歯周ポケットが深くなります。

また、プラークが除去されずに時間が経つと、唾液中のミネラルと結びついて歯石となり、歯ブラシでは取り除けなくなります。歯石は細菌の温床となり、歯周病の進行を加速させるため、定期的な歯科医院でのクリーニングが重要です。

生活習慣や体質

歯周病の進行には、糖尿病などの全身疾患や、加齢、ホルモンバランスの変化といった体質的要因も影響します。また、間食の頻度や偏った食生活、不十分なセルフケアもリスクを高めます。

喫煙やストレス

喫煙は、歯ぐきの血流を悪化させ、免疫反応を低下させるため、歯周病の進行リスクを大きく高めます。また、ストレスも、唾液の分泌を減少させたり、免疫機能を低下させたりするため、歯周病の悪化に関与する可能性があるでしょう。禁煙やストレスマネジメントは、歯周病治療の一環として非常に重要です。

進行段階ごとの症状

歯周病は、進行度によって症状や治療法が大きく異なる疾患です。ここでは、歯周病の進行段階ごとの特徴的な症状や、セルフチェックの方法について詳しく解説します。

歯肉炎の症状

初期の歯周病は「歯肉炎」と呼ばれ、歯ぐきの赤みや腫れ、歯磨き時の出血が主なサインです。歯と歯ぐきの間にプラーク(細菌のかたまり)がたまることで、歯ぐきが炎症を起こします。

この段階では歯ぐきの中にある歯を支える骨へのダメージはなく、適切なブラッシングや歯科医院でのクリーニングで、健康な状態に戻る場合が多いとされています。

軽度歯周炎の症状

歯肉炎が進行すると、軽度の歯周炎となります。歯ぐきが下がったり、歯と歯ぐきの間に歯周ポケットが形成され始めます。歯周ポケットの深さが3〜4mm程度となることが目安です。歯槽骨の吸収が始まる場合があり、歯ぐきの腫れや出血が続くことが特徴です。

中等度歯周炎の症状

中等度歯周炎では、歯周ポケットが4〜6mmに深くなり、歯槽骨の吸収が進行します。歯が揺れてきたり、口臭が悪化したり、歯ぐきから膿が出たりすることもあります。細菌が全身に影響を及ぼすリスクも指摘されており、糖尿病や心疾患との関連も報告されています。

重度歯周炎の症状

重度歯周炎では歯周ポケットが6mm以上となり、歯槽骨の大部分が失われます。歯の著しい動揺や噛んだ時の痛み、歯の位置の変化がみられることもあります。

最悪の場合、歯を抜かなければならないこともあるでしょう。

歯周病が進行するリスク

歯周病が進行すると、口の中だけでなく全身の健康にもさまざまな影響を及ぼします。ここでは、歯周病が進行した場合に考えられるリスクや影響について詳しく確認していきましょう。

歯を失う

歯周病が進行すると、歯槽骨が徐々に溶けていき、最終的には歯が抜け落ちてしまう場合があります。歯を失うと噛む力が低下し、食事を適切に摂れなくなったり、顔貌の変化が生じたりすることもあります。

口臭や見た目への影響

歯周病が進行すると、歯ぐきからの出血や膿、歯のぐらつきなどが現れ、強い口臭や歯ぐきの腫れ、歯並びの変化といった見た目の問題も生じやすくなります。

口臭は、歯周ポケット内で増殖した細菌が産生する揮発性硫黄化合物が主な原因です。これらの症状はセルフケアだけでは改善しにくいでしょう。

全身健康に影響する

近年、歯周病と全身疾患との関連が注目されています。特に、糖尿病とは相互に悪影響を及ぼす関係があり、歯周病の炎症が血糖コントロールを難しくする場合があります。また、歯周病菌が血管内に入り込むことで、心疾患や脳梗塞のリスクが高まることも報告されています。

歯周病の進行を防ぐ方法

歯周病になった場合でも、進行を防ぐことは可能です。ここでは、歯周病の進行を防ぐために重要なセルフケアや生活習慣などについて解説していきます。

セルフケアを徹底する

歯周病の進行を防ぐためには、毎日のセルフケアが欠かせません。歯垢(プラーク)は歯周病の主な原因で、歯と歯ぐきの境目や歯と歯の間にたまりやすいです。歯垢をしっかりと除去すれば、炎症や歯周組織の破壊を抑制できるでしょう。

正しいブラッシング方法と補助用具の活用

歯ブラシは毛先が歯と歯ぐきの境目にきちんと当たるようにし、力を入れすぎず小刻みに動かしましょう。歯間ブラシやデンタルフロスは、歯と歯の間に残った歯垢を除去するのに役立ちます。

生活習慣の見直しと禁煙

食生活の乱れや睡眠不足、ストレスは免疫力の低下を招き、歯周病の進行リスクを高める場合があります。特に、喫煙は、歯ぐきの血流を悪化させ、歯周組織の修復を妨げることが知られています。禁煙に取り組めば、歯周病の進行を抑えられるでしょう。

定期的に歯科を受診する

どれだけ丁寧にセルフケアを行っていても、それだけでは取りきれない汚れがあります。そのため、歯科医院での専門的なクリーニング(PMTC)が欠かせません。

歯周病が進行した場合の治療法

ここでは、歯周病の進行度に応じた治療法について詳しく解説します。

スケーリングやルートプレーニング

スケーリングは、歯の表面や歯周ポケット内に付着した歯垢や歯石を専用の器具で取り除く処置です。ルートプレーニングは、歯の根の表面を滑らかに整え、細菌の再付着を防ぐ治療です。

これらの処置は歯周病治療の基本であり、特に初期〜中等度の歯周病に実施されることが多いです。痛みが心配な場合は麻酔を使用できることもあるので、遠慮なく歯科医師や歯科衛生士に相談しましょう。

歯周外科治療や再生療法

歯周病が重度に進行し、スケーリングやルートプレーニングだけでは改善が見込めない場合、歯周外科治療が行われます。歯茎を切開して歯根を直接清掃するフラップ手術や、失われた歯周組織の再生を目指す再生療法が代表的です。

治療後に再発を防ぐためには

治療によって症状が改善しても、歯周病は再発しやすい病気です。そのため、治療後のケアや生活習慣の見直しが欠かせません。

ここでは、歯周病の進行を防ぐために治療後に気をつけるべきポイントを確認しましょう。

セルフケアと生活習慣の見直し

歯と歯ぐきの境目(歯周ポケット)を意識し、毛先を45度の角度であてて歯磨きをしましょう。デンタルフロスや歯間ブラシも使って、歯と歯の間のプラーク(歯垢)も丁寧に除去してください。

また、喫煙や過度の飲酒、ストレスは歯周病のリスク因子とされているため、生活習慣の見直しも重要です。バランスの良い食事を心がけ、よく噛んで食べることも歯茎の健康維持に役立つとされています。

定期メンテナンスを受ける

歯科医院での定期的なメンテナンスは、歯周病の再発を早期に発見し、進行を防ぐために不可欠です。専門的なクリーニングや検査を受けることで、ご自身では気づきにくい変化も把握できます。

歯周病の進行に関するよくある誤解と正しい知識

ここでは、歯周病の進行に関する代表的な誤解と、その背景にある正しい情報を解説します。

歯周病は年齢のせいだけではない

歯周病は「年を取れば誰でも進行する」と思われがちですが、実際には年齢だけが原因ではありません。歯周病は歯垢(プラーク)に含まれる細菌が歯ぐきに炎症を起こし、やがて歯を支える骨を溶かしていく病気です。生活習慣や口腔ケアの状態、喫煙、糖尿病などの全身疾患も進行リスクを高める要因となります。

痛みがなくても進行する理由

歯周病は初期から中等度の段階では痛みや自覚症状がほとんど現れません。これは、炎症が歯ぐきの深部や歯を支える骨で静かに進行するためです。

痛みが出るころには、すでに歯を支える組織が大きく失われている場合もあります。症状がないからといって安心せず、定期的な歯科検診で進行状況をチェックすることが重要です。

自己流ケアだけでは不十分な理由

自己流の歯磨きや市販のケア用品だけでは、歯周ポケット内の細菌や歯石を完全に除去することは困難です。

専門的なクリーニングや歯周ポケットの測定、必要に応じた保存治療(スケーリング・ルートプレーニング)、進行度によっては外科治療や補綴治療(インプラント等)など、段階に応じた治療が必要となります。

まとめ

歯周病は、歯ぐきの炎症から始まり、進行すると歯を支える骨が失われていく病気です。主な原因は歯垢や歯石の蓄積で、初期は自覚症状が少ないため気付きにくいことも特徴とされています。

歯周病を予防したり、再発を防いだりするためには、専門的な治療や生活習慣の見直しが必要とされます。気になる症状がある場合や予防について詳しく知りたい場合は、早めに歯科医師へ相談することが勧められます。

歯周病治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

インプラントは痛い?手術中・手術後の痛みや原因、対策まで徹底解説

2025年6月23日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

「インプラント治療は痛い」というイメージを持つ方は少なくありません。

しかし、実際にどのタイミングで痛みを感じやすいのか、またその痛みはどの程度なのか、詳しく知っている方は意外と少ないのではないでしょうか。

インプラント治療は複数のステップに分かれており、それぞれの段階で痛みの感じ方が異なる場合があります。手術中の痛みや、手術後に現れる違和感についても、個人差があります。

本記事では、インプラント治療の流れと痛みを感じやすいタイミングについて詳しく解説します。

インプラント治療で痛いと感じるのはどんな時か

インプラント治療を検討している方の多くが、「治療は痛いのではないか」と不安を感じています。実際に痛みを感じるタイミングや、痛みの原因、そして痛みへの対処法を知ることで、インプラント治療への不安を軽減することができます。

ここでは、インプラント治療の流れや痛みを感じやすいタイミング、そして痛みの特徴や対処法について、詳しく解説します。

インプラント治療の流れと痛みを感じやすいタイミング

インプラント治療は、保存治療(歯を残す治療)が困難な場合に選択される外科治療の一つです。

治療の流れとしては、事前の診断・治療計画の立案、インプラント体の埋入手術、抜歯・仮歯調整、骨とインプラントの結合を待機、人工歯装着のためのアバットメント装着、人工歯装着、メンテナンスという段階を踏みます。

この中で特に痛みを感じやすいのは、埋入手術直後や麻酔が切れた後、そして術後の数日間です。

手術中の痛みの有無と麻酔の役割

手術中は局所麻酔を行うため、術中に痛みを感じることはほとんどありません。

ただし、局所麻酔の効き方には個人差があり、不安が強い場合や過去に麻酔が効きにくかった経験がある場合は、事前に歯科医師に伝えておくことが重要です。

不安や恐怖による痛みを軽減する静脈鎮静法を併用する歯科医院もあります。

手術直後や数日後に現れる痛みの特徴

手術直後は、麻酔が切れると軽度から中等度の痛みや腫れが現れる場合があります。

これは、インプラントを埋め込んだ部位の骨や歯肉が治癒する過程で生じる生理的な反応です。通常は処方された鎮痛薬でコントロール可能ですが、痛みが強かったり、長引く場合は感染や炎症のリスクも考えられるため、早めに歯科医院へ相談しましょう。

セルフケアも痛みの軽減に必要です。正しい歯磨きやデンタルフロスの使用、刺激の少ない食事を心がけることが大切です。歯科衛生士に術後のケア指導を確認しておきましょう。

インプラント手術中の痛みとその対策

インプラント治療に限らず、痛みに対する恐怖心は、治療への一歩を踏み出す妨げにもなります。

しかし、現代の歯科医療では、痛みを最小限に抑えるためのさまざまな工夫や技術が進歩しています。ここでは、インプラント手術中の痛みの実際と、その対策について詳しく解説します。

局所麻酔と静脈内鎮静法の違い

インプラント手術では、主に局所麻酔が用いられます。局所麻酔は、手術部位のみの痛みを抑えるだけで、患者さんは意識がある状態で治療を受けます。

一方、静脈内鎮静法とは、鎮静薬を点滴で投与し、リラックスした状態もしくは半分眠ったような状態にする方法です。これにより、痛みや不安感が大幅に軽減されます。

ただし、静脈内鎮静法はどの歯科医院でも行っているわけではありません。

また、静脈内鎮静が必要かどうかは、患者さんの全身状態や不安の程度、治療の難易度によって異なるため、事前に歯科医師とよく相談することが重要です。

痛みを最小限に抑えるための最新技術

近年では、CT画像による精密な術前診断や、ガイドサージェリーと呼ばれる手術補助装置の活用により、患者さんの負担を最小限に抑えることが可能となっています。

また、極細の注射針や表面麻酔剤の使用など、麻酔自体の痛みを和らげる工夫も進んでいます。

これらの技術は、患者さんごとに適応が異なるため、治療前にどのような方法かを歯科医院で確認すると安心です。

痛みの感じ方に個人差がある理由

痛みの感じ方には個人差があります。これは、神経の敏感さや過去の治療経験、ストレスや不安の有無、体質などが影響しているためです。

また、歯周病や炎症がある場合は麻酔が効きにくく、痛みを感じやすくなることもあります。

自分が痛みを感じやすいタイプかどうか不安な場合は、事前にその旨を歯科医師や歯科衛生士に伝えておくといいでしょう。

インプラント手術後の痛みと腫れの原因

インプラント埋入術後の痛みや腫れは、多くの場合一時的なものですが、その原因や経過、対処法を知ることで不安を軽減し、適切な対応が可能になります。

ここでは、インプラント手術後の痛みや腫れのメカニズム、骨造成を伴う場合の特徴、そして痛みが長引く場合に考えられるトラブルについて詳しく解説します。

術後に起こる痛みや腫れのメカニズム

インプラント手術は、人工歯根を顎の骨に埋め込む外科処置です。この際、歯肉や骨に外的な刺激が加わるため、術後に炎症反応が起こりやすくなります。

炎症反応は、体が傷を修復しようとする生理的な反応であり、痛みや腫れ、発赤などが現れます。通常、これらの症状は手術後2〜3日がピークで、その後徐々に軽減していきます。患部を冷やしたり、処方された鎮痛薬を適切に服用することで、痛みのコントロールが可能です。

骨造成を伴う場合の痛みの特徴

骨造成とは、骨が不足している場合に骨を増やしておく外科処置で、通常のインプラント手術よりも組織への侵襲が大きくなります。そのため、術後の痛みや腫れはやや強く、長引く傾向があります。

骨造成を行った場合は、痛みが1週間程度続くこともありますが、経過観察と適切なケアで多くは改善します。疑問点があれば、歯科医師や歯科衛生士に具体的な注意点を質問すると良いでしょう。

痛みが長引く場合に考えられるトラブル

術後1週間以上経っても強い痛みや腫れが続く場合、術後感染やインプラント周囲炎、骨との結合不全などのトラブルが考えられます。こうした場合、早めに歯科医師に相談し、どのような処置が必要か、また今後の治療方針について具体的に確認することが必要です。

また、セルフケアとしては、指示された通りの口腔清掃や食事指導を守ることもこれらの予防につながります。

インプラントの痛みと他の歯科治療との比較

インプラント治療は外科的な処置を伴うため、他の歯科治療と比べて痛みの程度や期間が異なることがあります。

ここでは、虫歯治療や親知らずの抜歯など、一般的な歯科治療とインプラント治療における痛みの違いや、インプラント治療で感じる痛みの特徴について詳しく解説します。

虫歯治療や親知らず抜歯との痛みの違い

虫歯治療は、虫歯の進行度によっては局所麻酔を使用して痛みを抑えながら治療が行われます。軽度の虫歯であればレジン充填で済み、治療後の痛みも比較的軽く済みます。

一方、親知らずの抜歯は外科治療に分類され、抜歯後に腫れや痛みが数日間続く場合があります。インプラント治療も外科手術ですが、局所麻酔を行なうため、手術中の痛みはほとんど感じません。

ただし、術後は親知らず抜歯と同様に、腫れや鈍い痛みが数日から1週間程度続くことがあります。痛みの感じ方には個人差があり、術前に歯科医師と十分に相談することが大切です。

インプラント治療の痛みの程度と期間

インプラント治療では、顎の骨に人工歯根を埋め込むため、体への負担が一定程度生じます。手術直後は、麻酔が切れると軽度から中等度の痛みや違和感を感じることがありますが、通常は処方された鎮痛剤で痛みを抑えることは可能です。

痛みのピークは手術翌日から2〜3日後とされており、その後は徐々に治まることが多いです。痛みが長引く場合や強い腫れ、出血が続く場合は、感染症などが考えられるため、早めに歯科医院に相談してください。

インプラントの痛みを和らげるためにできること

ここでは、インプラントの痛みを和らげるために自宅でできる対策や、薬の使い方、日常生活で気をつけるポイントについて詳しく解説します。

自宅でできる痛みの対策と生活上の注意点

インプラント手術後は、まず患部を清潔に保つことが大切です。歯科医師や歯科衛生士の指導に従い、やわらかい歯ブラシやデンタルフロスを用いて丁寧に口腔内をケアしてください。

強い刺激やうがいを避け、腫れや痛みがある場合は冷たいタオルで軽く冷やすと症状が和らぐことがあります。また、無理に硬いものを噛むと傷口が悪化する場合があるため、やわらかい食事を心がけましょう。

痛みが長引く場合や出血が止まらない場合は、早めに歯科医院に相談することが重要です。

痛み止めの正しい使い方と注意点

痛み止め(鎮痛薬)は、歯科医師から処方されたものを指示通りに服用してください。市販薬を自己判断で追加することは避け、用量・用法を守ることが副作用防止につながります。

痛みが強くなった場合や、薬が効かない場合は、どのタイミングで痛みが強くなるのか、どんな痛みなのかを記録し、早めに歯科医師へ具体的に伝えると、より適切な対応が受けやすくなります。

飲酒・喫煙・食事で気をつけるポイント

インプラント治療後の飲酒や喫煙は、傷の治癒を妨げたり、感染リスクが高まる可能性があります。特に喫煙は歯肉や周辺組織の血流を悪化させ、インプラントと骨の結合を阻害します。

食事は刺激物や硬い食品を避け、栄養バランスの良いものを選ぶことで、患部の回復を助けることができます。インプラント治療中はこれらの点を意識し、疑問があれば歯科医院で具体的に質問してみましょう。

インプラント治療後に痛みが続く場合の対応

ここでは、インプラント治療後の痛みが続く場合の主な原因や、早期対応の重要性、そして再発予防のためのメンテナンスについて詳しく解説します。

痛みはインプラント周囲炎や噛み合わせ不良のサイン

インプラント治療後の痛みの原因として多いのが「インプラント周囲炎」です。これはインプラントの周囲に炎症が起きる状態で、歯周病と同様に歯ぐきの腫れ、出血、膿が出ることもあります。

この原因には、セルフケア不足による細菌感染、噛み合わせの不良などがあります。噛み合わせが合っていない場合、インプラントに過度な力が加わり、骨や周囲組織に炎症や痛みを引き起こすことがあります。

違和感や痛みが続く場合は、インプラントの安定性や噛み合わせを歯科医院で再評価してもらうことが大切です。

早めに歯科医院を受診すべき症状

早めに歯科医院を受診した方がいい症状とは、痛みが強い、腫れや出血がある、患部から膿が出る、インプラントが揺れる、発熱を伴うなどの症状がある場合です。

そして、受診時には「いつから痛みがあるのか」「どのような痛みか」「セルフケアの状況」などを具体的に伝えると、診断がスムーズになります。

治療後の定期的なメンテナンスの重要性

インプラントを長く快適に使い続けるためには、治療後の定期的なメンテナンスが不可欠です。歯科医院でのプロフェッショナルケアだけでなく、正しい歯磨きやデンタルフロスの使用、食生活の見直しなど、日常のセルフケアも重要です。

メンテナンス時には、インプラントの動揺や周囲組織の炎症、噛み合わせの変化などを早期に発見できるため、トラブルの予防に繋がります。定期的な受診の目安やセルフケア方法についても、歯科医院で確認しておきましょう。

インプラントの痛みに関するよくある誤解と正しい知識

ここでは、インプラント治療に関する痛みの実態や、正しい知識をもとに不安を軽減するためのポイントについて詳しく解説します。

インプラントは痛いという誤解

「インプラント=痛い」というイメージは根強いものですが、実際の手術自体は局所麻酔下で行われるため、術中の痛みはほとんど感じない場合が多いです。

術後には腫れや軽い痛みが出ることがありますが、これは一般的な外科処置後の炎症反応によるもので、数日から1週間程度で治まることがほとんどです。

痛みの程度や期間は、個人の体質や治癒力、手術の範囲によって異なります。

痛みへの不安を軽減するための正しい情報

インプラント治療の痛みへの不安を和らげるためには、治療前に歯科医師と十分にコミュニケーションを取っておくことが重要です。

例えば、「自分の持病や服用中の薬がインプラント治療に影響しないか」「術後にどのようなセルフケアが必要か」など、具体的な質問をしておくと良いでしょう。

術後のセルフケアとしては、正しい歯磨きやデンタルフロスの使用、バランスの良い食事を心がけることで、炎症や感染の予防につながります。

信頼できる医療機関で十分な説明を受けることが、安心して治療に臨むための第一歩です。

まとめ

インプラント治療は「痛いのでは」と不安に感じる方も多いですが、手術中は局所麻酔が使用されるため、強い痛みを感じることは少ないです。また静脈内鎮静法を使う場合もあります。

手術後は腫れや軽い痛みが出ることもありますが、これは数日で治まるケースが一般的です。痛みを和らげるためには、事前の説明や術後のケアが重要です。

万一、痛みが長引く場合は早めに歯科医へ相談しましょう。納得できる治療のためにも、治療実績や説明の丁寧さを基準に歯科医院を選ぶことが大切です。

インプラント治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

インプラントとは?メリット・デメリットや費用も解説!

2025年6月21日

こんにちは。港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」です。

インプラントは、失った歯を補う場合に行う治療法のひとつです。基本的には自由診療のため費用が高く、費用面からインプラントを選択するか悩む方も多いでしょう。

今回は「具体的にインプラントがどのような治療か知りたい」という方のために、インプラントとはどのような治療か解説します。入れ歯と異なる点やインプラントのメリット・デメリット、治療の流れや費用についてもまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。

インプラントとは?

インプラントとは、顎の骨に人工歯根のインプラント体を埋入して人工歯を装着し、虫歯や歯周病などで失った歯を補う治療法です。顎の骨にしっかり固定されて独立して機能するため、他の歯に負担を与えず、審美性や機能性にも優れています。

しかし、インプラントは手術が必要である点や、自由診療のため費用が高額で治療期間も長い点からハードルが高いといえます。

また、歯科医師の技術や歯科医院の設備により、成功率も大きく変動するでしょう。どの歯科医院で治療を受けるか、慎重に検討することも重要です。

ブリッジや入れ歯との違い

歯を失った際の治療法として、インプラントの他にもブリッジや入れ歯という選択肢があります。インプラントとの大きな違いは、ブリッジや入れ歯は周囲の歯を削ったり、バネを引っかけたりするため、他の歯に負担がかかるという点です。

入れ歯やブリッジを使うことで、他の健康な歯の寿命が短くなる可能性があるのです。

また、インプラントに比べて、ブリッジや入れ歯は目立ちやすいです。ブリッジや入れ歯でも見た目に配慮されたものがありますが、インプラントのほうが自然に見えるでしょう。

しかし、ブリッジや入れ歯は保険診療で行えるため、費用負担を減らすことができます。インプラントのように外科手術が必要ないので、体への負担も軽いといえるでしょう。

失った歯を補う方法は様々ですが、それぞれの違いとメリットとデメリットを踏まえ、ご自身にとってより良い治療方法を選択することが大切です。

インプラントのメリット

インプラントには、以下のメリットがあります。

自分の歯のように噛める

インプラントでは人工歯根が顎の骨に埋め込まれているため安定感があり、自分の歯のようにしっかり噛めることが大きなメリットです。ブリッジや入れ歯では、インプラントのような安定感は得られないでしょう。

人工歯根であるインプラント体は、生体親和性が高いチタンでできています。骨と結合しやすく、劣化しにくいという特徴があります。

健康な歯に負担をかけない

インプラントは独立して機能するため、他の歯に負担をかけません。健康な歯を1本でも多く維持することにつながる点は、インプラントのメリットといえるでしょう。

骨が痩せるのを防げる

歯を失うと、その部分の顎の骨は徐々に痩せていきます。インプラントでは顎の骨にインプラント体を埋めるため、噛む度に刺激が加わって顎の骨が痩せていくのを防げるでしょう。

見た目が自然

保険の入れ歯やブリッジの場合、使用できる素材が限定されています。そのため、高い審美性は期待できないでしょう。

しかし、インプラントは人工歯にセラミックやジルコニアなど、審美性の高い素材を使用できるので、天然歯と同じような見た目を再現できます。また、金属のバネなども存在しないので、周りから気づかれることもないでしょう。

インプラントのデメリット

インプラントには、以下のデメリットがあります。

外科手術が必要

インプラントでは、顎の骨に穴を開けてインプラント体を埋入する手術や、歯茎を切開する手術を行います。麻酔は行いますが、外科手術に恐怖を抱く方にとっては大きなデメリットになるでしょう。

また、糖尿病や骨粗しょう症の方などは、手術が行えないこともあります。持病がある方は、事前に主治医に相談してください。

治療費が高額

インプラントは自由診療のため、1本のみの治療であっても高額な治療費がかかります。インプラント体を埋めるのに十分な骨の量がない場合などは、骨を増やす手術が必要になるのでさらに費用がかかるでしょう。

インプラントを検討する際は、費用やメリット・デメリットなど様々な点を考慮して歯科医師としっかり相談しましょう。

治療期間が長い

入れ歯やブリッジと比較すると、インプラントは治療期間が長いです。インプラント体を埋入し、インプラント体と顎の骨が結合するまで待つ必要があるからです。

患者さまの状態にもよりますが、一般的には3ヶ月~1年ほどかかるとされています。

インプラント周囲炎のリスクがある

インプラント治療を終えた後は、定期的に歯科医院を受診してメンテナンスを受ける必要があります。メンテナンスを怠ると、インプラント周囲炎になる可能性があるでしょう。

インプラント周囲炎とは天然歯でいう歯周病のことで、初期段階では自覚症状がほとんどなく、進行が早いのが大きな特徴です。最悪の場合には顎の骨が溶かされ、インプラントが脱落する恐れもあるでしょう。

インプラント周囲炎の原因は、口腔内が不衛生になり細菌が繁殖することです。そのため、メンテナンスには欠かさず通い、口腔内を清潔に保ちましょう。

インプラント治療の流れ

インプラント治療は、以下の流れで行います。

カウンセリング

インプラント治療を受けるにあたって、患者さまのお悩みや希望などをお伺いし、治療内容や費用について説明します。歯科医院によって治療方針や費用、設備等は異なるため、しっかりと疑問点や不安なことは尋ねておきましょう。

無料でカウンセリングを行っている歯科医院も多いので、複数の歯科医院でカウンセリングを受け、ご自身に合った歯科医院を選ぶことが重要です。

検査、治療計画立案

歯科用CTや口腔内カメラなどを使って検査します。顎の骨の密度や量も確認し、顎の骨の状態によってはインプラント治療の前に顎の骨を増やす骨造成を行います。

検査の結果をもとに治療計画を作成して、今後のスケジュールや見積り金額を提示します。治療計画の内容や治療費用に納得いただけたら、契約を結び治療を開始します。

インプラントを埋入する

歯茎を開いて顎の骨に穴を開け、治療計画にそってインプラント体を埋入します。埋入に必要な時間は、1本あたり30分ほどです。

基本的に、インプラントの埋入手術は日帰りで行えます。また、翌日から身体を激しく動かさないデスクワークを行うことも可能でしょう。

インプラント治療には一回法と二回法があり、一回法の場合は、インプラント体の埋入と同時にアバットメントも取り付けます。

抜糸、仮歯の調整

インプラント埋入手術の終了後2週間程度で、傷口を塞ぐために使用した糸を抜きます。抜糸終了後、必要に応じて仮歯を作成・調整します。

仮歯があるので噛むことができますが、インプラント体の定着に影響を及ぼす可能性があるため、硬い物は噛まないようにしてください。

アバットメントを取り付ける

二回法の場合は、2ヶ月~3ヶ月ほど顎の骨にインプラント体が定着するのを待ち、きちんと定着していることが確認できたらインプラント体にアバットメントを取り付けます。

アバットメントの装着後は、切開した歯茎が整うまで1〜2週間ほど様子を見ます。二次手術も入院の必要はなく、日帰りで対応可能です。

型取り

患者さまのお口の状態や噛み合わせに合った人工歯を作るため、型取りを行います。形や色など、周りの天然歯に馴染むように人工歯を製作します。

人工歯を装着する

人工歯が完成したら、アバットメントの上に取り付けます。噛み合わせや形・色を確認し、気になることがあれば歯科医師に伝えましょう。問題がなければ治療完了です。

メンテナンス

インプラント治療後は、定期的に歯科医院を受診してメンテナンスを受ける必要があります。インプラントを長持ちさせるためにも、欠かさずに通いましょう。

インプラント治療にかかる費用

一般的にインプラント治療にかかる費用は、インプラント1本につき30万円~50万円ほどです。顎の骨の量が足りず骨造成が必要な場合は、別途費用がかかるでしょう。

インプラントは基本的には自由診療のため、全額自己負担です。

しかし、生まれつき顎の骨の三分の一が連続していない方、形成不全の方などはインプラント治療が保険適用になる場合もあります。審美目的ではなく、治療目的とみなされる可能性が高いためです。

また、インプラント治療は、医療費控除の対象になることが多いです。その年に払った医療費が一定額以上の場合に対象となるので、治療費の領収書を保管して確定申告を行いましょう。

まとめ

インプラント治療は、口腔機能を取り戻すために有効な治療方法で、周囲の歯にも負担をかけずに治療できるという大きな利点があります。見た目も自分の歯のように自然なので、患者さまにとって満足度の高い治療といえるでしょう。

しかし、自由診療のため費用負担が大きいことや、手術をうける必要があるなどのデメリットもあります。今回はどのような治療なのか重要な点を記載しましたが、不安なことや疑問点があれば歯科医院にご相談ください。

インプラント治療を検討されている方は、港区南青山、東京メトロ「外苑前駅」より徒歩4分にある歯医者「エストデンタルケア南青山」にお気軽にご相談ください。

当院では、院長が全ての患者さんを対応するなど、患者さんの悩みに本気で向き合っています。歯を守りたい、芸能人のような歯にしたい、他院で断られたなどのお悩みを抱えている方はぜひご連絡ください。

当院のホームページはこちら、お問い合わせも受け付けておりますので、ご活用ください。

MAIL相談

MAIL相談