歯周病について

2025年5月7日

歯周病とは?

エストデンタルケア南青山橋本です。桜の季節もいつしか過ぎ葉桜の季節となりました。みなさまいかがお過ごしでしょうか。

今回は、日本人の成人の約8割がかかっているとも言われる「歯周病」についてお伝えします。

「歯はしっかり磨いているつもりだけど、なぜか歯茎が腫れる…」「最近、口臭が気になる」そんなお悩みをお持ちの方は、もしかすると歯周病が関係しているかもしれません。歯周病は放置しておくと歯を失うだけでなく、全身の健康にも影響することが分かってきています。

【歯周病とは?】

歯周病とは、歯を支える周囲の組織(歯肉、歯槽骨、歯根膜など)が、細菌の感染によって炎症を起こし、最終的に破壊されてしまう病気です。

初期段階の「歯肉炎」では、歯茎の腫れや出血といった軽い症状のみですが、適切な治療を行わないと「歯周炎」へと進行します。歯周炎では歯を支える骨(歯槽骨)が徐々に溶かされ、やがて歯がぐらつき、最悪の場合には自然に抜け落ちることもあります。

日本人が歯を失う一番の原因は「歯周病」とも言われています。年齢に関係なく誰にでも起こる可能性があるため、早期の発見・治療がとても大切です。

【歯周病の原因は?】

歯周病の最大の原因は「プラーク(歯垢)」という細菌のかたまりです。プラークは歯と歯茎の間にたまりやすく、時間が経つと歯石へと変化し、通常の歯みがきでは取り除けなくなります。

以下のような生活習慣や体の状態も、歯周病を悪化させる要因となります

•不十分な歯磨き:磨き残しが多いと、細菌が増殖しやすくなります。

•喫煙:タバコは歯茎の血行を悪くし、免疫力も低下させます。

•ストレス:免疫機能を低下させ、細菌感染に対する抵抗力が落ちます。

•糖尿病:血糖値のコントロールが難しいと歯周病リスクが上昇します。

•歯ぎしり・くいしばり:歯周組織に強い負担がかかり、症状が悪化しやすくなります。

•不規則な食生活や睡眠不足

•遺伝的要因:家族に歯周病の人がいる場合は要注意です。

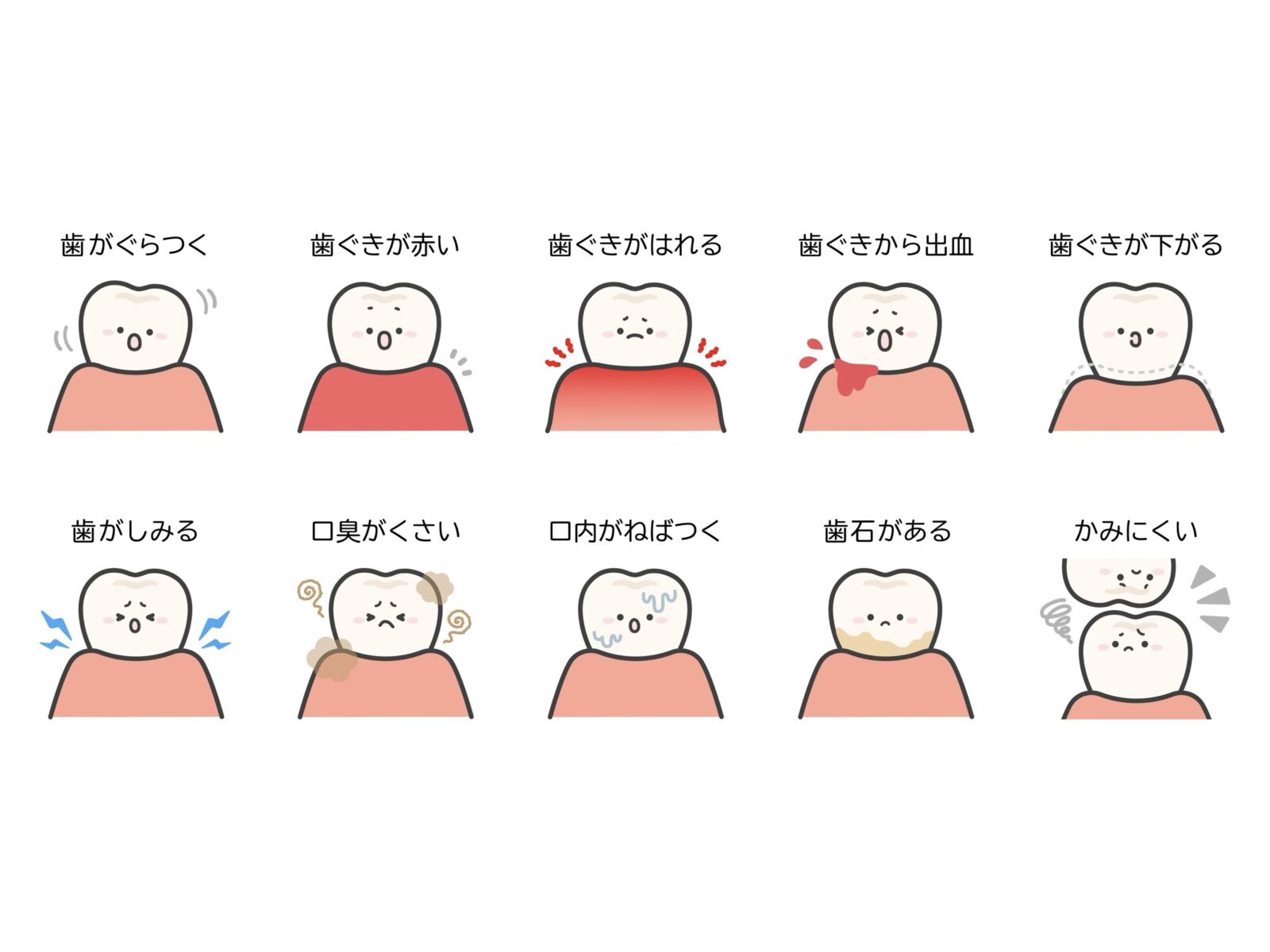

【歯周病の症状は?(歯周病チェックリスト)】

歯周病は初期にはほとんど自覚症状がなく、「気づいたときには重症化していた」というケースも少なくありません。以下のチェックリストで、ご自身の状態を確認してみましょう。

歯周病セルフチェック

•歯磨きのときに歯茎から出血する

•歯茎が赤く腫れている

•朝起きたとき、口の中がネバネバする

•口臭が気になる

•歯茎が下がってきた気がする

•歯が長く見える

•硬いものを噛むと痛い、違和感がある

•歯がぐらつく、動いている感じがする

1つでも当てはまる場合は、早めに歯科を受診されることをおすすめします。

【歯周病は予防できる?】

歯周病は予防可能な病気です。毎日の正しいセルフケアと、歯科医院での定期的なケアを組み合わせることで、歯周病の発症や進行を防ぐことができます。

予防のポイント:

•1日2回以上、丁寧な歯磨きを行う

•歯間ブラシやデンタルフロスを活用し、歯と歯の間も清掃する

•3~6ヶ月ごとの定期検診・クリーニングを受ける

•栄養バランスの良い食事を心がける

•禁煙する

•睡眠をしっかり取り、ストレスを溜め込まない

よくある質問

Q. 洗口剤(うがい薬)や歯磨き粉は効果がありますか?

A. これらはあくまでも「補助的なケア」であり、基本は歯ブラシでの物理的な清掃です。ただし、殺菌成分入りの歯磨き粉や洗口剤は、プラークの形成を抑える効果が期待できます。自分に合った製品選びについては、歯科医師にご相談ください。

【当院の歯周病治療の流れ】

当院では、歯周病の進行度や患者様のご希望に合わせて、段階的な治療を行っています。

治療の流れ

1.初診・カウンセリング

お口の悩みや生活習慣をしっかりヒアリング。症状や不安を共有していただきます。

2.精密検査

レントゲン撮影や歯周ポケットの測定を行い、歯周病の進行具合を正確に把握します。

3.スケーリング・ルートプレーニング

専用の器具を使い、歯や歯茎の内側に付着した歯石・プラークを徹底的に除去します。

4.再評価

初期治療の効果を確認し、炎症が改善されたかをチェックします。

5.歯周組織再生療法(必要に応じて)

歯槽骨が失われている場合、「エムドゲイン」や「GTR法」といった先進的な再生療法で、歯を支える骨や組織の回復を目指します。

6.定期的なメンテナンス

治療後は再発防止のため、3ヶ月ごとのメンテナンスを推奨しています。クリーニングやホームケア指導を通して、歯と歯茎の健康を守ります。

【歯周病と全身の関係 】

かつては、「歯周病=口の中の病気」と考えられていましたが、近年の医学研究によって、歯周病が全身のさまざまな疾患に深く関わっていることが明らかになってきました。

歯周病は、単なる歯茎の病気ではなく、「慢性的な炎症性疾患」のひとつです。歯周病菌やそれにより引き起こされる炎症物質(サイトカインなど)が、血流を通じて全身に影響を及ぼすことが知られています。以下に代表的な関連疾患を詳しくご紹介します。

● 糖尿病

歯周病と糖尿病には「相互関係」があります。

糖尿病にかかると、身体の免疫力が低下し、感染に対する抵抗力が弱くなるため、歯周病が悪化しやすくなります。一方で、歯周病が進行すると、歯周病による炎症が血糖値を上昇させ、糖尿病のコントロールをさらに難しくすることが分かっています。

実際、歯周病治療を行うことで血糖値の改善が見られるケースもあり、歯科治療が糖尿病治療の一環として注目されています。

● 心疾患・脳梗塞(動脈硬化との関連)

歯周病菌(特にP. gingivalisなど)は、血管の内壁に侵入し、炎症を引き起こすことがあります。これにより、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクが高まると考えられています。

また、歯周病によって作られる炎症性物質(TNF-α、IL-6など)が血流に乗って全身を巡ることで、慢性炎症状態が全身に及び、血管や臓器の機能に悪影響を与える可能性があります。

● 認知症(アルツハイマー型認知症)

近年の研究では、歯周病菌が脳内に侵入し、アルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイドβの生成を促す可能性があることが報告されています。

特に、P. gingivalis(ポルフィロモナス・ジンジバリス)という歯周病菌は、マウスの脳内からも検出されており、神経細胞に悪影響を及ぼす酵素(ジンジパイン)を分泌することが確認されています。

まだ研究段階ではありますが、高齢者の口腔ケアが認知症予防に繋がる可能性があり、今後の注目分野です。

● 妊娠合併症(早産・低体重児)

妊婦さんが重度の歯周病を患っている場合、早産や低体重児出産のリスクが高まることが、国内外の研究で示されています。

歯周病による炎症物質が胎盤や子宮に影響を及ぼすと考えられており、子宮収縮を促進させるプロスタグランジンE2の上昇が確認された事例もあります。

そのため、妊娠中・妊娠希望の方は、歯科医院での検診を必ず受け、安全な出産のためにもお口の健康管理を心がけることが重要です。

歯周病は「生活習慣病」と深く関係している

糖尿病や動脈硬化、心筋梗塞、高血圧といった生活習慣病と歯周病は、共通するリスク因子(喫煙、ストレス、不規則な生活、栄養の偏りなど)を多く持っています。そのため、歯周病の予防・治療は、これらの全身疾患を予防することにも繋がるのです。

歯周病は静かに進行し、気づかないうちに歯を失う可能性のある怖い病気です。しかし、正しい知識と早期対応があれば、進行を防ぎ、健康な歯を一生守ることができます。

「最近、歯茎が下がった気がする」「口臭が気になる」そんな方は、ぜひ一度、当院で歯周病チェックを受けてみてください。

MAIL相談

MAIL相談